“Sangre que no se desborda,

juventud que no se atreve,

ni es sangre, ni es juventud,

ni relucen, ni florecen.”

Miguel Hernández

Hay poetas a los que el poder teme. Y entonces o los destierra o los mata o intenta borrarlos de la memoria. Acaso sea fácil exiliar a un poeta. Quizá son seres frágiles, hechos de palabras y sensaciones, de sonoridades y exorcismos. Pueden provocar un espasmo social, un tremor en la tierra, una súbita descarga como esta: “Acércate a mi clamor / pueblo de mi misma leche”. Pueden hacer pensar en la vida y en la muerte, en la libertad y la sangre. Como aquel que se llamaba barro “aunque Miguel me llame”.

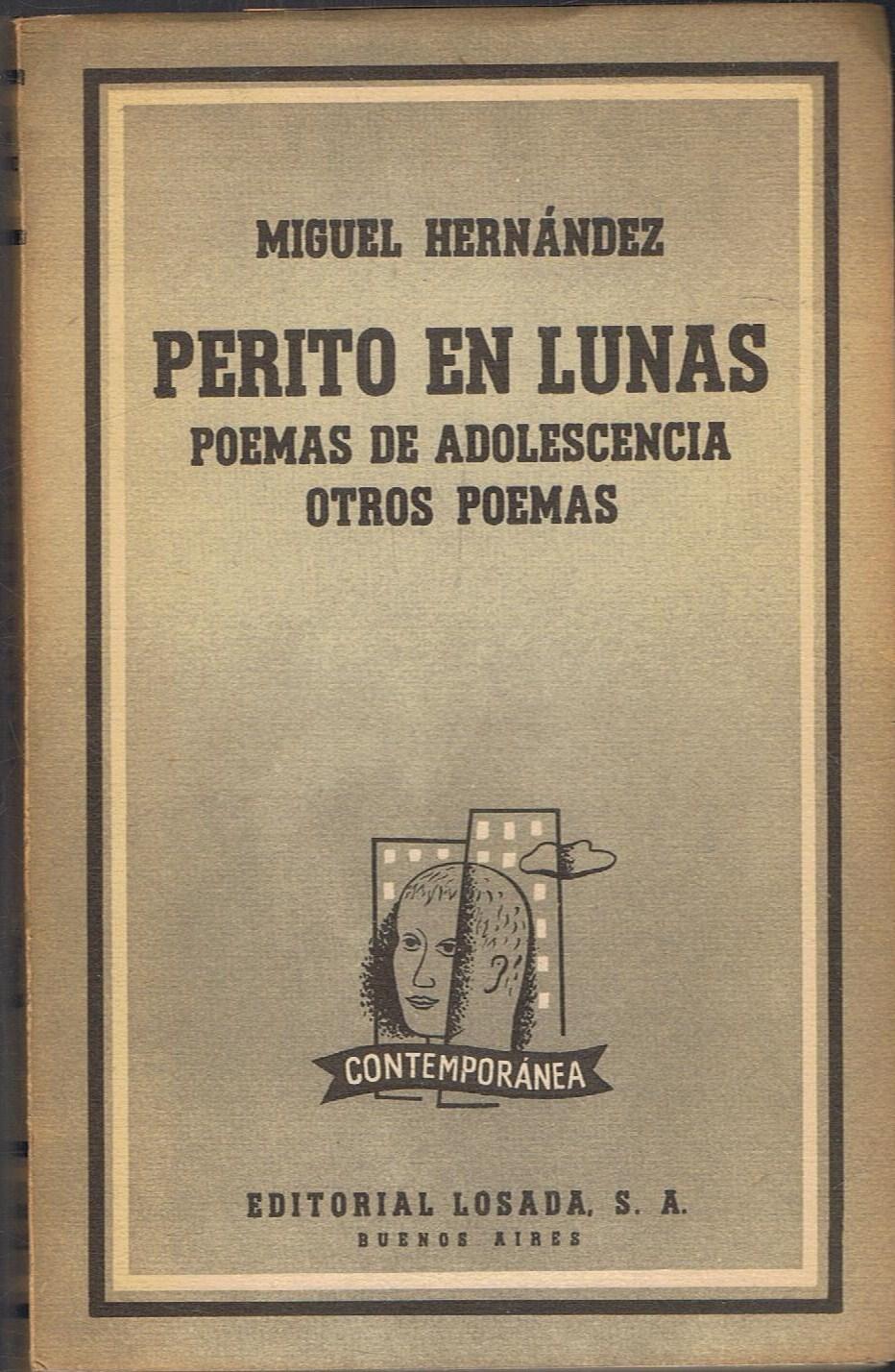

El poder, como sucedió con aquel poeta “perito en lunas” y pastor de cabras, aspira, en su vileza y malevolencia, a enterrar para siempre (aunque sepa que se trata de una maldad inútil) la voz del poeta que, como en el caso de Miguel Hernández, puso a volar como un barrilete eterno los significados de la libertad.

Miguel Hernández, que murió en prisión a los 31 años, el 28 de marzo de 1942, siguió con los ojos abiertos después de muerto. Ni los amortajadores lograron cerrárselos. Quienes lo encarcelaron creyeron que deshecho el cuerpo terminaba el pensamiento, se extinguía la voz, se acababa el riesgo de contagio que puede tener la poesía. Esa que convoca a la libertad y la desobediencia. La que llama a luchar por la dignidad y advierte que las guerras son tristes “si no es amor la empresa”: “Tristes armas / si no son las palabras”.

Sobre el poeta, nacido hace ciento diez años en Orihuela, el poder que hundió la república española en el silencio y la mortandad, quiso abolir al hombre que, como dijo un periodista español, había lanzado las palabras más lejos que su vida. Sí, el creador de Vientos del pueblo, el de la dolorosa Elegía, la que le dedicó a su amigo Ramón Sijé, “con quien tanto quería”, se sobrepuso a los olvidos impuestos, a las mordazas del sistema, a las prohibiciones franquistas, y de pronto, en los setenta, gracias a las voces de Serrat, Víctor Jara, Paco Ibáñez y otros juglares, retornó con las heridas del amor y de la guerra el poeta de las sangres y los trenes lluviosos.

Vale mucho poner en boga palabras como libertad o aquello tan tremendo de “me persigue la sangre, ávida fiera, / desde que fui fundado”, o la mano de Rosario, la dinamitera. Y así volvió de la “muerte enamorada” el poeta con sus cantares, nanas, casidas, que dejó atrás la “fábrica del llanto”, la muerte, que es otra cárcel. Y la tierra lo acogió con guitarras y así retoñó el árbol talado. El poeta resucitado por el pueblo.

Aunque sea solo por una conmemoración, por un asunto de defunción o natalicio, o por una canción de otros que lo han puesto en los circuitos de la moda o de las notas necrológicas, ahí sigue, en la atmósfera, en la tierra y la huerta, en el barro (¿y por qué no en el barrio?), el alma del poeta aquel que gritó alguna vez “¡Ay España de mi vida / ay España de mi muerte”. Trasciende, claro, la celebración. El aniversario. Y expande su vigencia entre los que enarbolan las banderas de la lucha como una expresión de resistencia.

Cuando a un poeta lo canta la gente ha alcanzado —incluso si pierde su nombre y en barro se transforma— la gloria de ir de boca en boca. El poeta de la sangre, el que dijo que “si me muero, que me muera / con la cabeza muy alta”, sigue viviendo. Vuelve a vivir cuando el estudiante lo recita, cuando la muchacha lee aquello de “pasó el amor, la luna, entre nosotros / y devoró los cuerpos solitarios…”, cuando alguien se estremece con las vibraciones de “para la libertad sangro, lucho, pervivo…”.

A Miguel Hernández, hijo de la luz y de la sombra, autor de Epitafio desmesurado a un poeta, le alcanzaron sus treintaiún años para escribir no solo poemas de intensa magnificencia, sino artículos, reportajes (está considerado como un pionero del llamado “nuevo periodismo”), dramas, romanceros y volantes en pro de las gestas de los desheredados. Siempre llevaba un lápiz y una libreta.

Su padre le pegaba cada que lo sorprendía leyendo en las noches, porque consideraba que los libros solo servían para perder el tiempo. Solo quería que fuera un pastor. Pero, qué va, el muchacho leyó y leyó, y escribió, por así decirlo, con su sangre (“Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu”, decía Zaratustra). Y la sangre del poeta palpita. Y resplandece.

“Mañana no seré yo: / otro será el verdadero”. Los ojos de Miguel Hernández no pudieron cerrarlos sus amortajadores ni el poder, que aspiraba a silenciarlo para siempre. Siguen abiertos, como su poesía. El poeta vive y lo cantan los olvidados y oprimidos. “Barro es mi profesión y mi destino / Que mancha con su lengua cuanto lame”.

Medellín, 31 de octubre de 2020

hombres de mi simiente…

Comentar