En los años ochenta, en medio de las negociaciones de paz con las guerrillas, un grupo de científicos sociales en Colombia (serían conocidos después como los violentólogos) introdujeron el término (o la hipótesis) de las causas objetivas de la violencia. La exclusión política, la desigualdad y la falta de oportunidades, se decía, eran las causas preponderantes del conflicto y de las muchas formas traslapadas de violencia.

En los años noventa, en medio de la aceleración de conflicto, del aumento exorbitante de los homicidios, otro grupo de científicos sociales, entre ellos, Mauricio Rubio, Carlos Esteban Posada, Malcolm Deas, Fabio Sánchez y Fernando Gaitán cuestionaron (empíricamente) la hipótesis de las causas objetivas. Con datos, con cifras y escrúpulos positivistas, mostraron que la impunidad, la inoperancia de la justicia y los problemas del ejército y la policía eran los principales generadores de violencia, los factores que subyacían el crecimiento de los grupos armados y la violencia. El argumento ponía de presente una suerte de circularidad: la impunidad genera violencia y la violencia desatada desborda al Estado y produce impunidad y más violencia.

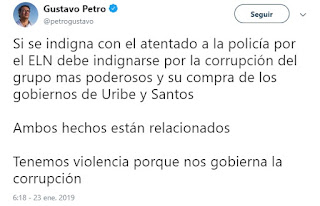

Detrás de una discusión en apariencia instrumental, había un debate ético, filosófico, muy complejo, no resuelto, a saber: muchos veían en la hipótesis de las causas objetivas una justificación velada de la violencia, una validación de cierto discurso que seguía insistiendo en la legitimidad de los asesinatos como instrumento de cambio social. El debate nunca ha desparecido del todo. La discusión empírica no es definitiva, deja espacio para la ambigüedad: la conexión entre violencia y desigualdad, por ejemplo, es evidente, pero es también insuficiente para explicar la permanencia de los grupos guerrilleros en Colombia o las altas tasas de homicidios de los años ochenta y noventa.