![]()

Su imagen tan bella y complaciente, tan seductora y capaz de conseguir miles de “me gusta” en la insulsez de las redes sociales, se balanceaba a la orilla del abismo insondable. Sentía un deleite cosquilloso, una sensación de superioridad en la piel, en las facciones pulidas, en la boca sugerente. Era (así lo creía, o parecía que lo estaba creyendo) una ninfa contemporánea, un ser digno de adoraciones y deseos. El móvil se estrelló primero que ella contra las rocas de Sísifo.

Tiempos de contemplación enfermiza del cuerpo, del rostro, de la figura silueteada. Días de dominio mediático del yoísmo, yo, solo yo, el que se ama en exclusiva a sí mismo, bajo un enamoramiento enfermizo, que ha llevado al sujeto a perder la autoestima y confundirla con el exhibicionismo. No es el momento de Simón el Estilita, del anacoreta ascético que habitaba en lo alto de una columna, alejado del mundanal ruido, haciendo del silencio una compañía propicia a la meditación y el distanciamiento. No es tampoco el del que está internado en el jardín de Epicuro ni del que se apartó del mundo pese a estar caminando sin identidad dentro de la multitud. Se dirá, no sin gracia, que para aquellos filósofos y extraños solitarios todo era más fácil porque no existía el celular y no tenían la tentación de tomarse una selfi mientras estaban en sus faenas de pensamiento y concentración.

Habitamos espacios y tiempos en que los cultivos no son tanto de la mente, el corazón y el cerebro, sino de un cuerpo, sin cerebro y sin corazón, centro del universo, y el universo es el yo, vacío y sin consistencia, como un síntoma de la pérdida real de la autoestima y del criterio. Quién sabe qué tanto de influjo en esa conversión de la sensibilidad y la razón a la nada, a una superficie sin geometría, tiene que ver el mercado, con su derivada: el maníaco consumo. La quiebra del sentido crítico.

Ya no se trata del cuidado del cuerpo por salud, ni siquiera por estética (como la antigua cultura griega que daba altos vuelos a uno y otra), ni porque, a su vez, es la envoltura sana de una mente sana, terreno para sembrar y cultivar con cuidados. No. Es el cuerpo como una muestra superficial de los deseos, de un catálogo tontarrón de buenas nalgas, buenas tetas, fibrosos músculos y el espejo que te dice que sos una beldad, un Tarzán urbano, alguien muy digno (se cree) de figurar en fotos circulantes que deben ser valoradas por muchos mirones con miles de “likes”.

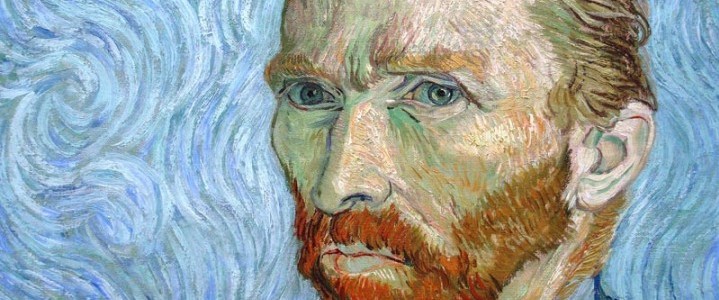

Volvimos, pero al revés, a la pasión por el autorretrato, pero no con arte, a lo van Gogh o Rembrandt o Frida o Gauguin… (ojalá), sino a los de la selfi vacía y esnobista, que denota más carencias que contenidos de interés. Me fotografío a mí mismo quizá con la falsa concepción de que soy un paradigma, pero solo para mí, una suerte de solipsismo. Un espejo de mi propia bobaliconada, de la que no soy consciente y a la que confundo con inteligencia o creatividad. Mimetizó mi memez en mi presunta belleza. El Narciso del mito pereció ante su propia alienación. Algunos narcisitos contemporáneos, por una selfi (“el mundo por una selfi”), ruedan por desfiladeros, caen por cascadas, sucumben ante el vértigo de su propia imagen que los arrastra hacia el asfalto desde la máxima altura de un rascacielos. “Quítate tú pa’ponerme yo”, se dirá.

No sé hasta qué punto la selfi y, más que ella, su exceso, pueden mermar la capacidad de solidaridad, de tener en cuenta a los otros no para que observen las poses y sonrisas forzadas y falsas, sino para que, en cualquier momento de la historia, sean capaces de mancomunarse para un acto de desobediencia y en pro de la dignidad. El enamorado de sí mismo borra a los otros. El espejo en el que día y noche se mira a sí mismo le resta perspectiva y elementos de comparación.

El exhibicionismo es otro mal de nuestro tiempo y nada tiene que ver con el amor propio ni con la búsqueda de identidad. Está más del lado de la vanidad que, como decía Fernando González, es carencia de sustancia, apariencia vacía. El narcisismo es una exacerbación de la arrogancia y la soberbia. Y, a diferencia de aquel ser mitológico que se miraba con fruición perturbadora en las aguas, los narcisos modernos tienen sus formas de masturbarse no tanto con los espejos sino con la autofoto.

Y como decía una de mis extintas tías (¿lo aprendería de la madre Laura o de alguna monja clarisa?): ¡pa’ la güevonada no hay nada!

Comentar