La jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales se adoptó en Colombia por la ley 125 de 1931, que incorporó a la legislación nacional el Convenio 1 de 1919 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que es en cierta forma su acta de nacimiento. Más de un siglo después de que internacionalmente se aceptara la reivindicación obrera de los tres ochos y casi noventa años de que se hiciera lo propio en el País, lo último que puede decirse es que sea prematuro volver plantear el asunto de la reducción de la jornada laboral.

La aprobación en plenaria del senado del proyecto del proyecto que propone reducir la jornada legal ha suscitado reacciones airadas, totalmente comprensibles, de parte de empresarios y economistas, centradas en su impacto inmediato de elevar en 20% el precio de la hora de trabajo. Se argumenta, con razón, que esto puede afectar la recuperación de la economía y el empleo, en las difíciles circunstancias recesivas dejadas por la pandemia y cuarentena.

Independientemente de los efectos que pueda tener en el corto plazo, es inevitable la reducción de la jornada laboral legal de Colombia, elevada incluso en el contexto latinoamericano.

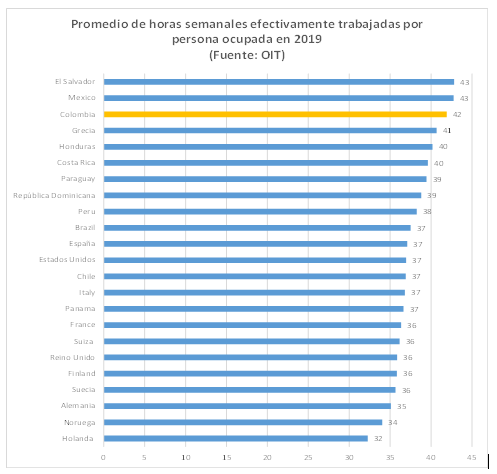

La gráfica 1 muestra el promedio de horas semanales efectivamente trabajadas en algunos países del mundo. Aunque no corresponden exactamente a la duración de la jornada legal, las cifras de la OIT reflejan la fuerte tendencia a su reducción efectiva que arrastra el límite legal. Con el ingreso a la OCDE esa presión se hará cada vez más irresistible.

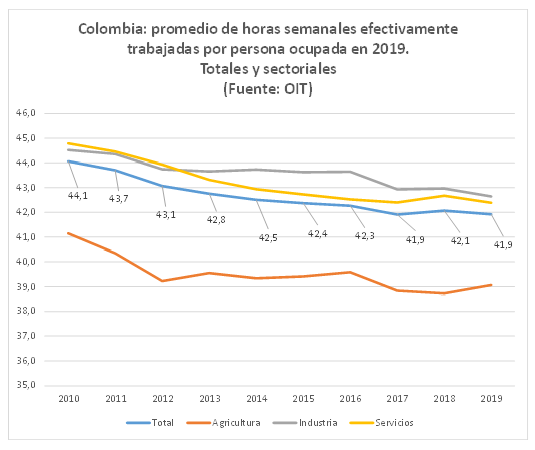

La tendencia es fuerte también en Colombia. Como lo muestra la gráfica 2, en todos los sectores, las horas semanales de trabajo efectivas se vienen reduciendo y no hay evidencia de que esto nos haya empobrecido o colapsado la actividad económica. Para la economía en su conjunto, el promedio de horas semanales efectivamente trabajadas pasó, de 44, en 2010, a 42, en 2019. Por eso, el ajuste a la jornada legal en alguna medida no hará más que validar esa tendencia.

En lugar de rechazar de plano el proyecto, que fue radicado antes de la pandemia y que propone una reducción gradual de la jornada a lo largo de tres años, sería mejor introducirle mejoras que mitiguen sus efectos de corto plazo y eliminar así la incertidumbre que causa posponer esa decisión.

Podría, por ejemplo, decidirse que la ley entre en vigor uno o dos años después de su aprobación y sanción, para que las empresas puedan hacer las modificaciones requeridas en sus procesos productivos, de tal suerte que mantengan o eleven la producción por unidad de trabajo.

El período de reducción gradual puede extenderse hasta cinco o seis años, con diferencias en los sectores de actividad, puesto que probablemente algunos de ellos – el comercio y los servicios – requieran más tiempo para obtener las ganancias de productividad necesarias.

Hay dos formas de tropezar en la vida: pedir lo imposible y oponerse a lo inevitable.

Comentar