![]()

En Los niños, Laura lee Moby Dick. No avanza rápido. Pasa una página cada tanto, mientras espera a Fidel o está en la cama. Imaginemos que, cuando lee, levanta una hoja con la mano derecha, forma un arco invisible, empuja hacia atrás la cara ya leída y deja que la cara por leer caiga sobre las demás ya leídas, ese peso del pasado —de lo ya visto— que carga sobre la mano izquierda. Con ese movimiento lento y suave, las hojas se convierten en olas y ella sube y baja los ojos como el barco que las navega y que —igual que ocurre en la novela clásica, igual que los ojos con los que lo comparamos— busca también la ballena. Claro, Laura la busca, no la encuentra: ni en el libro, ni en internet, ni en su imaginación. Es unos ojos que buscan otros ojos, pues, para ella, «el encuentro con un animal no contaba a menos que uno se encontrara con el ojo del animal» (pág. 33). Laura tampoco termina la novela: la suya propia acaba antes.

Los niños contiene una novela más grande en extensión que ella misma. Jonás se ha tragado la ballena. Es un libro barroco de una autora barroca, que invierte el contenido y el continente. Cuando lee, Laura embaraza el libro al que pertenece, así como a ella misma, con otro libro posible, en formación, del que apenas ha leído unas páginas, que puede llegar a ser tan grande como ella misma. En tanto que libro, Los niños también tiene su niño, así como Laura tiene o le tienen a Fidel, el niño.

Sabemos que no está embarazada de Fidel, ni es su madre ni intenta serlo, pero él es una posibilidad que crece en ella, estimula su imaginación y se forma en su casa. El libro también nos ha embarazado a nosotros, lectores como ella, pero no por ello somos sus madres. Fidel también se concibe en Laura, como algo más grande que ella, algo que la supera. Pero también Laura es concebida por Fidel, que la observa, la piensa y la ayuda a conocerse o, mejor, a desconocerse. Él se embaraza de ella o, más bien, se la traga, tal vez como el mismo Fidel cree que Laura lo hará con Brus, el perro.

La contención de lo grande en lo pequeño se repite en toda la novela, no solo entre los libros y los niños. La cama de Fidel cabe en un cubo. En la mente de Laura hay una jaula que es también un «cuarto limpio», del que a su vez se va a una casa que tiene patios que contienen infinitos patios. Y en la mente de Fidel está la Sala de Belleza Dos, que tenía, según el niño, «un sitio más adentro y él no podía encontrar el hueco» (pág. 121). Allí estaban, además, todas las personas, incluso Ishmael, el protagonista de Moby Dick. Y cuando Laura deletrea el nombre de Fidel, lo dice con animales que corresponden a cada letra, como si los contuviera (este tema de los animales que llevamos adentro reaparece, por cierto, en Tu cruz en el cielo desierto).

La literatura no existiría sin esta paradoja de lo grande que cabe en lo pequeño. Sabemos que todo libro es, en cierto modo, un intento de ver a la ballena, pero también que contiene y es contenido por una ballena. Pero lo que decimos de la literatura es cierto también de los niños, cuyas «novedades» son, como lo piensa Laura de Fidel, «desenlaces ocasionados por la salida a escena de personajes que ya traía escritos por dentro y a quienes ella desconocía» (pág. 98). Fidel mismo es, podríamos pensarlo, uno de los tantos personajes de Laura, así como ella lo es de Fidel. Un niño contiene animales y personas, una Sala de Belleza Dos a la que van y vamos todos: ese es su furor, como lo dice la adivina Maritza, que agrega que: «Todos los niños son así. Todos están llenos de cosas, todos son como casas encantadas» (pág. 137).

La primera gran pregunta que nos hace Los niños es esta: ¿qué contuvimos como niños? ¿Qué personajes hemos dejado salir a escena y cuáles aún no? ¿Qué y quién vive en esa casa encantada que hemos sido? Tal vez somos niños cuando contenemos algo más grande que nosotros, es decir, casi siempre.

Somos continentes porque somos islas. Esta es la condición: vistas desde lejos, desde la luna, América o África no son otra cosa que islas que ya hemos poblado y en las que tenemos la ilusión de no estar ya lejos, en tierra firme y continental. Ser isla o llegar a (ser) la isla, ¿cómo es posible?

Al principio de la novela, Laura le cuenta a Fidel que los marineros han tomado por islas el lomo de las ballenas. Con esto nos muestra que, además de tragar o ser tragados por ellas, los hombres tienen otras posibilidades. Por una parte, la de tomar una cosa por otra, la de convertir una cosa en otra: la de confundir, que entraña también la de hacer metáforas. La isla es primero el resultado de una confusión, esto es, de que las cosas puedan ser otras, como le pasa a Don Quijote, el gran confundidor que, como lo dice la parienta de Laura, es de la otra Castilla. La isla es, entonces, lo otro de lo mismo, de lo que ya creíamos que era algo.

La isla es la otra parte o, como lo piensa Laura, es eso en lo que se vuelve cualquier lugar cuando Fidel y Luis se llevan «el apartamento muy lejos de donde el apartamento era un apartamento» (pág. 116). Esta otra parte, esta búsqueda de la lejanía en la que un lugar es otro, está también en libros como Somos luces abismales o Tu cruz en el cielo desierto. Y si lo digo así, con estas palabras, es por lo que me inspira el título de la primera novela de Sanín, que no he leído ni visto nunca: Todo en otra parte. Cuando trabaja como empleada doméstica, Laura compone en su imaginación un palacio y piensa —sin buscar realizarlo, solo buscando que lo imaginado se mantenga en tanto que tal— que quiere «trabajar al mismo tiempo en dos lugares» (pág. 21). El segundo lugar es siempre el diferente de ese en el que estamos, no otro sin más, sino lo otro del mismo lugar.

Por otra parte, seguido de esa primera posibilidad, la isla es la posibilidad del naufragio. Llegamos a la isla cuando, tomados por otros, confundidos, no siendo más los que somos, naufragamos y, por tanto, nos perdemos. Laura nos lo muestra mejor que nadie: ha fundado su propia isla. «Era una isla y una montaña, otro mundo y el otro lado del mundo. Allá estaban, ni vivos ni muertos, en el filo de la despedida, los que la habían querido y ya no la acompañaban, los que se habían ido, aquellos a quienes ella había querido y había dejado atrás» (pág. 69).

A la otra parte, el otro mundo y el otro lado, van los náufragos, aquellos a quienes se les ha hundido la ballena bajo los pies, la certeza de la realidad. Solo que no nos ahogamos: la isla es también el lugar al que podemos llegar en nuestro extravío. Podemos cruzar el océano convertidos en una gran ballena, como imagina Laura que lo hará Fidel: nos hundimos y naufragamos porque, en vez de por hombres, nos tomamos por ballenas. Pero esa también es nuestra salvación, lo que nos permite, siendo otros, llegar a la otra parte. La isla de Laura «era un lugar sin esperanza, pero estaba al final de la desesperanza» (pág. 107).

Para contener algo más grande que sí mismo, el niño debe primero estar perdido. Todos somos niños perdidos: hemos aparecido una noche bajo un balcón, como Fidel. El niño es todos los personajes porque está vuelto a ser otro: a ser ballena, a ser isla, Sala de Belleza Dos, casa encantada. El niño es otra parte. Eso es lo que nos extraña, tememos y deseamos de él. Es el ser más imaginativo porque es, en su propio extravío, siempre y primero otro, no el que le dicen que es, no la certeza que tienen los adultos sobre él, que intentan en vano capturarlo en una identidad o un nombre seguro, que simplifican, como hace Laura, lo complejo de que se llame Elvis Fider y no Fidel, tan familiar y seguro. Pero Fidel es Fidel, además de Elvis y Elvis Fider.

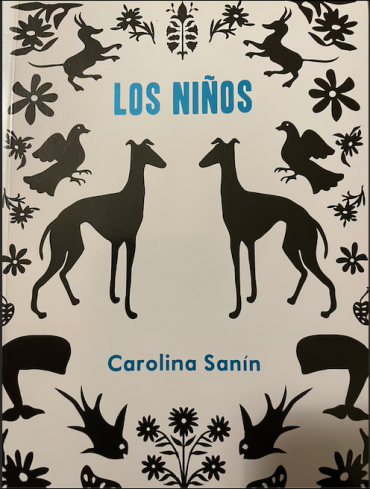

La extrañeza del niño, siempre otro, es también la extrañeza del libro. Los niños es también un niño: una obra que lleva a otra parte el lenguaje, la imaginación y lo habitual y reconocible en la novela como género. No lo digo porque sea una explosión de rarezas, sino porque, además de su muy divertido enrevesamiento, hace que nada se sienta familiar, que los lugares conocidos sean otros.

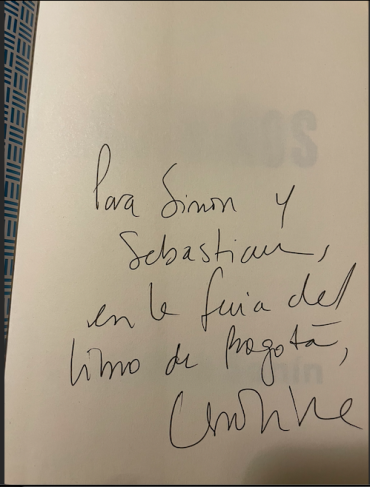

Esa es la dificultad de Los niños: la de los niños. Es también lo que invita a que sus lectores aprendamos: que podemos ir y estar en la otra parte, en la isla o la ballena. Tres veces lo he empezado a leer, desde que lo compré en la Filbo de 2016 con la única intención de pedirle un autógrafo a Carolina Sanín, a quien leía y admiraba por otros textos y por razones de las que ya he hablado en otra parte. Lo hice con mi mejor amigo, y nos lo dedicó a los dos. Entonces lo empecé a leer, pero avancé poco. Por esa época casi no terminaba ningún libro, leía al ritmo de Laura, pero además me pareció extraño, con un tono, por así decirlo, que no podía seguir con ninguna familiaridad. Hace unos dos años volví a empezarlo y avancé mucho más, pero no lo acabé. De nuevo surgió esa extrañeza, y no sabía qué hacer con ella. No era la misma Carolina Sanín de otros textos: precisamente era otra. Y acaso, como lector, no hacía más que buscar lo mismo, la identidad ya conocida. Bogotá no parecía Bogotá, y ni el español no parecía mi español.

Me tardé cinco años y tres intentos de lectura para terminar Los niños. Sin duda era un libro corto que, como ya sabemos, contenía uno más largo, uno que no se medía en páginas, sino en tiempos y cambios espirituales, en las mudanzas interiores que nos van haciendo otros, de lo cual hace parte el que pensemos de manera diferente sobre lo que decimos ser, sobre la misma idea de lo que es ser. Solo hasta hace un tiempo, cuando reflexionaba sobre mi dificultad para acabar Los niños, así como sobre lo que había leído y me había interesado de Carolina Sanín, me di cuenta de que su escritura y su pensamiento no habían hecho otra cosa que enseñarme mis posibilidades de ser otro, de exceder mi nombre y mis identidades. También fue cuando pensé que Carolina Sanín busca siempre esa otra parte.

Gracias a que yo mismo me fui haciendo otro, e incluso hice otra a la Carolina Sanín que tenía en mi imaginación de lector, hace cuatro días, seducido por su bella portada y su textura blanda, tomé Los niños y volví a empezar a leerlo, con admiración por cada página, entre la risa y el terror. Le abrí mi corazón a Los niños y él me abrió el suyo. Y me mostró, acaso con su dedo índice, ese con el que Laura pasaba las páginas de Moby Dick y yo las de Los niños, en qué lugar de mí mismo sigo siendo lo grande que contiene lo pequeño, la isla a la que puedo llegar: dónde viven esos personajes que llevaba también escritos y que, cosa curiosa, hice salir a escena en el primer taller de escritura que tomé con Carolina, cuando empezaba a enseñarme, a recordarme, que soy siempre otro en el que soy.

Por un libro así solo siento gratitud. Y por Carolina, que no solo fue su escritora, sino su maestra, mi maestra.

Comentar