“ ´Eso se llama la pica, por donde pasaba el animal…´, agregó Alberto, con la seguridad de un hombre que sabe leer la naturaleza; un lenguaje que no pasa a través del intelecto y la razón, sino de los sentidos; del corazón.…”

“Los palos de café estaban todos bajitos, entonces la ardillita se metía allá y no tenía pa´ donde correr… uno cogía y la acosaba, la desesperaba, y cuando eso, no llevábamos ni perritos si quiera”, contaba Alberto mientras caminábamos por la vereda Los Sánchez, en el municipio de Amagá, suroeste antioqueño. A la derecha, divisamos Cerro Tusa: una gran montaña conocida por su forma puntiaguda, casi como una pirámide. A su izquierda, Fredonia, oculta bajo una densa neblina a las cinco y media de la tarde. Más abajo, un valle de color verde claro que acompañaba nuestro camino; al fondo, la Cordillera Central que en esa atmósfera fría de la tarde se difuminaba en la lejanía. Para terminar el cuadro, como si el mismo Dios se hubiera propuesto pintar ese momento para nosotros, nubes grises, moradas y azules reflejaban rayos de sol naranjas, rosados y amarillos, despidiendo el día.

El gran bigote y pelo blanco de Alberto Montoya, típico de antioqueño berraco y pujante, carga con 82 años de sabiduría; esa que no se aprende en los libros sino caminando horas descalzo por la montaña, probando frutos salvajes hasta encontrar el que es comestible, distinguiendo cientos de plantas diferentes y las propiedades que contienen y descifrando el canto de cada especie de pájaro. Salía al amanecer de La Romera, una finca en Sabaneta donde vivió toda su infancia, con su amigo Juan García a cazar pájaros y ardillas. En aquel entonces tenía menos de 12 años. Su papá se enojaba mucho. Llegaban a las seis y media de la tarde pues se demoraban hora y media en bajar desde cima de la montaña hasta su casa. Lo hacían por gusto, por diversión.

En la caminata nos acompañaba su perrita Candela, o Chandi, como él mismo la llama con cariño. De repente, decidió escalar montaña arriba. Alberto la llamaba: “…Uy Candela, ¡vamos! Seguro que por ahí pasó un conejo… Uy Candela, vamos… o una ardilla.” Según explicó, pasábamos al lado de un lechudo. Es un árbol grande, alto, con unos pequeños frutos morados. “Esta frutica se la comen… vea que por ay está el caminito. Eso se llama la pica, por donde pasaba el animal…”, agregó Alberto, con la seguridad de un hombre que sabe leer la naturaleza; un lenguaje que no pasa a través del intelecto y la razón, sino de los sentidos; del corazón.

En ocasiones, Juan García se llevaba los animales a su casa o los vendía. “Con ese Juan no me iban a volver a dejar salir y yo le rogaba: ´papá es que dejamos unos pichoncitos de mirlo por allá amarraos y se van a morir, vea´…”, añadió. Para asegurarse de que los mirlos no se escaparan antes de que nacieran, les amarraban una hilaza a la patica del animal; era delgada entonces no lo lastimaba. Luego, la ataban a un palito y como si fuera una aguja, la pasaban debajo del nido y así se aseguraban de que no se fuera a escapar. Al principio, usaban una cauchera y piedras redondas que encontraban, o bolitas de barro para dispararle a sus trofeos. Pero, cuando creció, cazaban con armas y llevaban perros para atrapar conejos. Al toche, por ejemplo, le arrancaban la parte inferior de plumas coloridas que tiene; las secaban y las metían en un cuaderno, como si se tratara de una medalla, un objeto valioso… un recuerdo: “Lo que pasa es que era como una competencia; matarlos pa´ botarlos: ´Entonces vea, yo saqué uno, ya me bajé ese toche´… Bobiaba uno con eso”.

Para esos largos días de aventuras, en la espesura de la montaña, a pie limpio, no llevaban nada para comer. Contaban ciegamente con lo que Josefita, vecina de La Romera y mamá de su amigo Luis Ospina, les regalaba por el cariño que les tenía: “… y esa señora nos quería a nosotros porque nos íbamos sin nada de comida y la señora nos daba aguapanela con leche porque habían vacas, o nos daba leche con quesito con una arepa ahí… Con eso nos pasábamos el día…”; además, comían las moritas salvajes y frutos que encontraban en el camino.

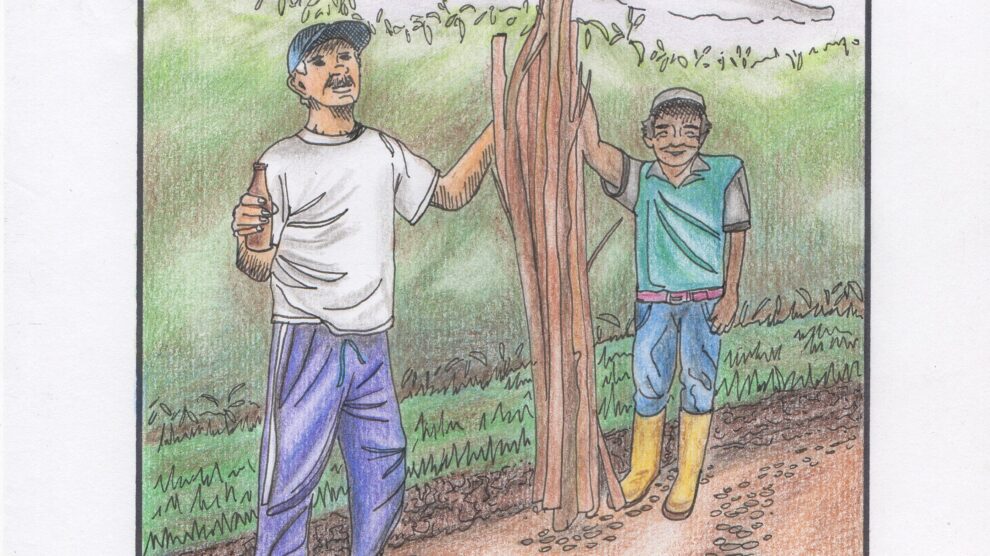

Interrumpe nuestra conversación un campesino que pasaba cargando unos palos. Bajito, de piel morena y arrugada –seguramente por el sol–, unas cuantas canas y el ojo izquierdo perdido. Usaba una camiseta polo desabotonada, una gorra desgastada, botas pantaneras y un cinturón de cuero que sostenía un blue jean dos tallas más grande y un machete. Su cara evidenciaba lo pesados que estaban; le servirían para asegurar el cultivo de frisolitos según nos contó. “¡Quiai!, ¿cómo está?”, saluda el campesino, a lo que Alberto responde: “… ¿eso es qué?, ¿cómo se llama ese palo?… ¿Combro? Venga a ver, tómeme una foto aquí con Combro… ¡Pero cójalo de aquí y mirando allá! (refiriéndose a mi cámara)”. Inmediatamente, bajo la falda a la que había escalado para divisar el paisaje. Les tomo una foto; ambos sonríen. “¿Usted dónde vive?, ¿aquí abajito?… De pronto algún día que venga le entrego la foto… ¿Cómo se lla… Cómo le dicen a usted?”, pregunta Alberto, “Tiberio”, responde el auténtico campesino.

La brisa y una atmósfera de colores fríos anunciaba el fin del atardecer y nuestra conversación. Mientras caminábamos de regreso, contemplaba la historia que acababa de escuchar y vivir. Personas como Alberto de Jesús Montoya cargan un conocimiento milenario sobre la naturaleza, que a los ojos de los citadinos es inefable. –

Comentar