(Crónica que incluye alguna cortesana y otros difuntos)

Una librería es un símbolo de civilización, un negocio cultural que marca para siempre a quien lo visita y le deja impresiones gratas. Hay pueblos grandes que no tienen ninguna. Hace años, cuando con Memo Ánjel recorríamos el suroeste de Antioquia para la escritura de un libro (salió Café del Sur), encontramos en una tienda-librería (me parece que fue en Ciudad Bolívar), casi todas las obras de William Faulkner, que escaseaban en grandes librerías de Medellín.

El recuerdo más viejo que tengo de una librería puede ser aquel cuando entré con mamá a la Librería Católica, en inmediaciones de la iglesia de La Veracruz, muy cerca entonces del “cuadradero” de los buses de Bello. No sé con exactitud qué iba ella a averiguar, en todo caso no era ningún catecismo ni libro religioso. Me parece que ella andaba buscando una obra que yo jamás he visto en ninguna parte: El coche número 13.

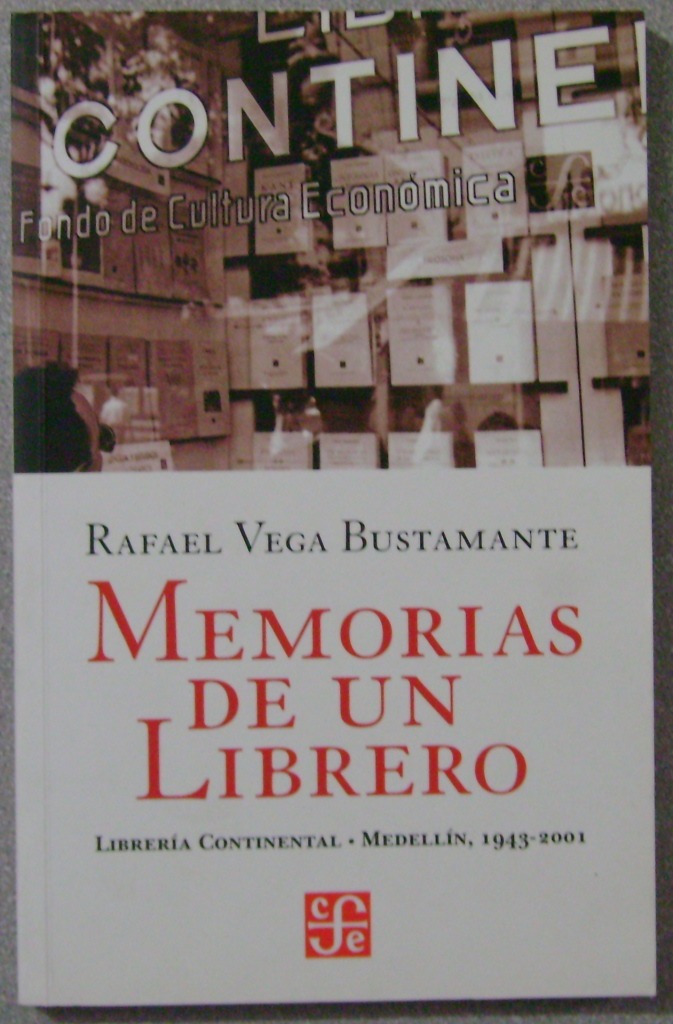

Después, sin ser muy asiduas las visitas, pasaba por la Librería Aguirre, al frente del teatro Ópera, en Maracaibo entre Palacé y Junín. Sin embargo, a fines de los setentas, la más atractiva librería, o al menos así me lo parecía, era la Continental, cuando ya estaba en la esquina de Palacé con la avenida Primero de Mayo. Rafael Vega, su dueño, formador de libreros, era un tipo de exquisiteces tanto musicales como literarias. Y los fines de semana uno se iba a ver estanterías, a escuchar música clásica (y a Gardel, porque era el único cantor popular que allí se vendía), a rebujar en lo que daba la idea de una inmensidad infinita de libros.

Tenía la Continental la facultad de que uno podía quedarse allí, leer apartes de libros, permanecer varias horas en una suerte de paraíso e irse al final de cuentas sin haber comprado nada.

Tal vez para muchos estudiantes de los setentas, que empezábamos a formar bibliotecas familiares, la que más nos representó en facilidades para la adquisición de libros fue La Anticuaria, de Amadeo Pérez, en Ayacucho con Sucre (después tuvo sucursal en Niquitao, en la zona de la plazuela San Ignacio). Allí uno podía escoger sus preferencias y los dependientes le hacían un paquete para irlo pagando por cuotas. Lo guardaban y al cancelar, después de varias semanas, pues uno se iba feliz a casa con su “pocotón” de libros.

En los setentas y ochentas, además del cine, del café-bar, de los paseos por Junín o de sentarse con un tinto en Versalles por horas a arreglar el mundo, las librerías eran una atracción de juventud. En Junín, al frente del edificio Coltejer, estuvo durante muchos años la Librería Nueva, con su vitrina hipnotizante en la que, como en un tango, a veces uno pegaba la ñata contra el vidrio. La Nueva entonces era ya vieja (la fundó el pedagogo Luis Eduardo Marín, en 1926) y, en medio de muchachas bonitas y olores a pan fresco, era un referente de aquella calle inevitable.

¿Quién que quiso tener libros prohibidos no fue a averiguarlos y conseguirlos en la librería de Óscar Vega, en Colombia con Caldas? De aquellas “conquistas” (Fanny Hill, por ejemplo) solo conservo a Cora Pearl, Confidencias de una cortesana. El señor Vega era un cómplice cultural de muchachos que estaban más allá de homilías y pulpitazos.

A veces, el programa era irse de recorrido por las librerías del centro. Y en el periplo no faltaban ni La América (fundada en 1943 por Jaime Navarro) ni la Científica, de Humberto Donado. Ambas, consecutivas. Sí, ahí en el Perdón de La Candelaria, en Boyacá entre Junín y Palacé. En la primera, con su enamoradora vitrina y su caja registradora color gris plomo, que cerró a principios de 2018, había libreros como Luis Fernando Solórzano, de Heliconia, que contaba historias de fantasmas y otros espantos.

En una librería, que en rigor era más papelería, la Bolívar, conseguí casi toda la colección Obras Inmortales, de tapas rojas, de la editorial Bruguera, en la que había desde historias siniestras hasta la Anábasis o Expedición de los diez mil, de Jenofonte. Víctor González, un muchacho de Bello, que allí laboraba, nos las vendía a mitad de precio. Por puro paisanaje y camaradería.

Cuando quedaba en Palacé, entre Maracaibo y Caracas, la Dante era una atracción tremenda. La había fundado Antonio Cuartas Pérez en 1927 y su último local cuando ya su creador había muerto años atrás, estuvo en Colombia con la Oriental. No era ni sombra de lo que fue. Detrás del Hotel Nutibara, en una esquina de Maracaibo, funcionó una sucursal de la Científica. Tengo el vago recuerdo de que por allí también quedó una librería que vendía las obras de la Editorial Progreso, de Moscú.

Tal vez una de las últimas librerías que hubo por La Playa (bueno, ahora hay algunas como la Legis, de libros jurídicos) fue Mundo Libro, cerca de Bellas Artes. La administraba Pacho García, de permanente amabilidad. Y después de haber tenido el centro un número interesante de librerías, de pronto todas (o casi todas) se murieron. Sobreviven algunas, como el Acontista, en Maracaibo con el Palo; Librópolis, en el pasaje Orquídea Real, y la del Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Ah, y las del Centro Popular del Libro, en el Pasaje La Bastilla.

Aquellas librerías extintas, en las que hubo tertulias y encuentros, son parte de un mundo que ya no es. Seguro los más veteranos recordarán la Don Quijote, la Pluma de Oro, la Atenas, la Horizontes, la Ilustración y otras. El centro se quedó huérfano de estos lugares imprescindibles y, por lo visto, de nada valen las nostalgias.