![]()

Por: María del Pilar Arango V.

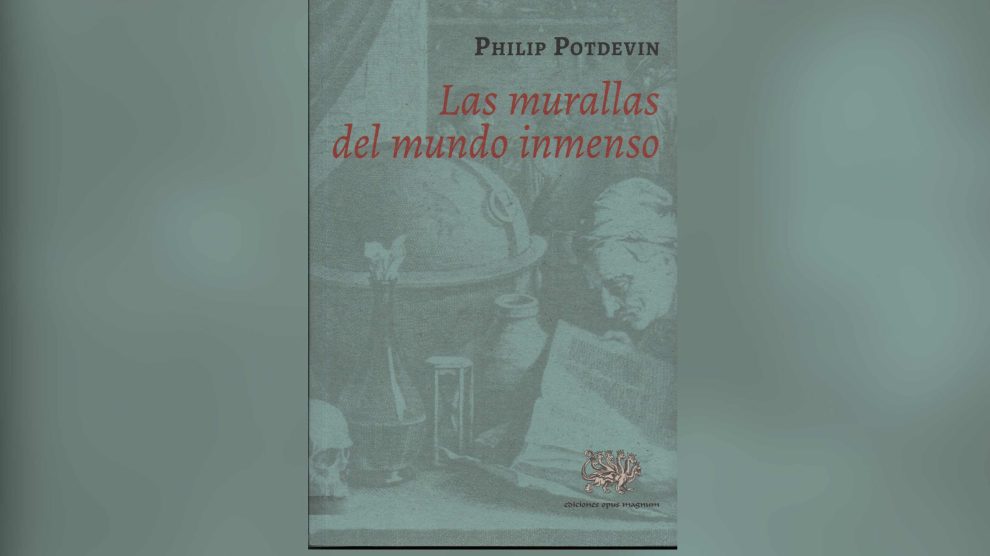

Las murallas del mundo inmenso (Opus Magnum, 2025) es la décima novela del escritor Philip Potdevin. No deja de asombrar la capacidad creativa que tiene el autor; en las tres últimas obras publicadas desde el 2023, nos entrega relatos tan disímiles como Mala conciencia, sobre la actividad del célebre bandolero Efraín González en la época del Frente Nacional, Serpiente de fuego, donde recrea los últimos cincuenta y cinco minutos de vida de Jorge Eliécer Gaitán, narrados por él mismo, y ahora, en Las murallas del mundo inmenso, encontramos un personaje a quien su destino se le revela, por azar, al mejor estilo de una tragedia griega, obligándolo a enfrentarse a su temido pasado.

Para abordar el estudio de la novela Las murallas del mundo inmenso tomaremos elementos del análisis realizado por el escritor Ricardo Piglia a propósito de las nouvelles de Juan Carlos Onetti en el seminario impartido en la Universidad de Buenos Aires en 1995 (Teoría de la prosa, Eterna Cadencia, 2019). Recurrimos a la investigación de Piglia porque da luces sobre aspectos que serán fundamentales en la comprensión de la novela de Potdevin: la relación entre el secreto y la estructura de la obra, la historia que recoge otra historia. Para Piglia, la novela corta está estructurada sobre un secreto; más que una escogencia temática para este tipo de textos, es una escogencia de género: “un texto que trabaja con un vacío que el autor conoce, pero no revela […] y que algunos lectores habrán descubierto, porque siempre está la posibilidad de cifrar en una historia otra historia para un lector que en algún momento conseguirá revelar lo que no está enunciado […] Este tipo de narración establece una relación especial con el lector, ya que es éste quien llena los espacios que deja un narrador intencionalmente ambiguo, no se trata en la lectura de interpretar sino de narrar lo que falta. El secreto no es un problema de interpretación de un sentido, sino de la reconstrucción de lo que no está” (Piglia, pág. 17).

Así mismo, el secreto hace ver algo; sin embargo, lo que muestra es diferente a lo que declara explícitamente el narrador. En este punto nos encontramos con un narrador que relata la historia caprichosamente, según lo que quiere que sepamos; se sitúa en el momento que él quiere, en un ahora que es el tiempo de la escritura, pero retoma la conciencia que él tenía en el momento en que los hechos que relata sucedieron. Esto nos permite entender que el narrador no solamente dice y no dice lo que sabe, sino que anticipa y conoce lo que está sucediendo.

Lo anterior, la importancia del secreto y del papel del narrador en su construcción, es explícito en Las murallas del mundo inmenso, donde el secreto articula toda la trama novelesca. La lectura, en principio, parece sencilla porque sus personajes surgen como individuos corrientes en un pequeño pueblo del altiplano cundiboyacense, pero, como una muñeca rusa, contienen otros mundos más enmarañados, lo que hace que la lectura contenga silencios y sobreentendidos que convierten la trama en algo cada vez más compleja, alejándonos de una verdad, un secreto que se nos presenta esquivo a través de toda la obra. Esta dificultad constituye uno de los mejores logros de la novela.

Hacer una interpretación de esta obra nos lleva al fascinante juego de la ambigüedad y la duda, a buscar los indicios que el texto no da y a enfrentarnos al personaje-narrador, que nos cuenta la historia sin revelarnos el secreto que posee, que lo sustrae de la narración casi como si fuera un objeto real, aunque tenga la forma de la vergüenza, de la culpa. Este personaje es el filtro entre la historia y el lector.

El primer indicio de la desconfianza que produce el narrador lo tenemos cuando nos cuenta que ha llegado un forastero a su panadería, La Mallorquina, pero es evidente que quien arriba no es un extraño; como en un vidrio esmerilado nos ilumina fragmentos de esa situación: “Una fuerza sutil y determinada, ilocalizable y nada desdeñable me atraía a este hombre, sentí que iba a un encuentro tras una verdad que necesitaba manifestarse, una experiencia sensible que concentra lo absoluto del tiempo en un momento específico” (pág. 32). El personaje-narrador, cuando menciona la atracción que siente hacia el forastero y la vivencia emotiva que experimenta con su presencia, nos revela un vínculo entre ellos, una verdad que tienen en común. Aquí se establece la vocación doble del personaje; es al tiempo un narrador que no quiere recordar y un detective que está investigando, con la excusa de entender las motivaciones del forastero, su propio secreto que ha relegado, con justificadas razones, a las brumas del olvido.

Empieza así la trama que gira alrededor del secreto que hay detrás de esa verdad que parece ser compartida por ambos, dando pie a la intriga que le suscita al narrador la llegada del forastero: “A veces creo que hubiera preferido que este hombre jamás hubiese llegado a La Mallorquina a remover lo que jamás debió ser agitado, ese sarro que se domicilia en la memoria como una costra […] Hay acontecimientos, coincidencias, culpas, pavores, personas que es mejor no resucitar” (págs. 23-24). El secreto, hasta antes de la llegada del forastero, está ligado al mundo íntimo y pasado del narrador, pero encuentra en el recién llegado un aliado para esclarecerlo; a partir de allí, el relato gira alrededor del motivo que une a estos personajes: “Sentí que entre los dos había una coincidencia temporal de sucesos vinculados de una manera no causal, cuyo contenido significativo era igual o similar” (pág. 33). Es imposible que al lector no le quede rondando una pregunta: ¿Qué ata a estos dos personajes o quiénes los une de manera tan fuerte?

Ahora bien, la historia tiene una trama escondida fundamentada en el secreto, que es el impulsor de la narración, y, al mismo tiempo, un relato visible que es la vida apacible de los habitantes del pueblo de Sandiego, que se ve sacudida cuando la gran pantalla del televisor de La Mallorquina muestra el inicio y desarrollo que toman las protestas y las marchas que se dan a lo largo y ancho del país y que frenaron en seco la nación, el llamado estallido social del año 2021. Los lugareños que entran al local y ven las imágenes quedan impactados con lo que ven; el narrador igualmente queda profundamente conmovido con el progreso de los acontecimientos, lo sacuden tan intensamente que no puede apartar los ojos de la tele: “En lo más profundo de mí sentí una incipiente aquiescencia, un lento murmullo casi inaudible en algún lugar imposible de ubicar, era como si lo que veía en la pantalla tenía algo que ver conmigo, difuso, etéreo, un remoto pasado del que no quería saber absolutamente nada” (pág. 21). El narrador se da cuenta de que no puede seguir siendo un espectador de la realidad que ve, ni de su propio pasado. Se cuestiona la enajenación en que vive tanto del mundo que lo rodea como de su propia vida, toma consciencia de que debe enfrentar ese ayer que lo hiere y atormenta y que ha intentado dejar bajo la sombra del olvido; como si el caos externo del estallido social y, a la vez, la tempestad interior se hubieran instalado en lo profundo de su ser.

Igualmente, en ese momento, el narrador relaciona inmediatamente la llegada del forastero con los hechos que muestra la televisión y con el desasosiego que le embarga desde el inicio de ese día: “Ahí logré intuir, por unos fugaces instantes, como indagando un espejo, en la mirada clara y profunda, su vocación redentora, la seguridad de sus ideas, su gentil y tierna furia para hermanar la destrucción con la creación” (pág. 33). En su cabeza dan vueltas las reflexiones profundas que hace el recién llegado sobre la situación del país. Conversaciones que lo dejan confundido y que poco a poco asimila: “Nada se detiene, nada se detendrá nunca y, a la vez, nada se desarrolla, si bien tarde o temprano suceden cosas porque las contingencias externas acaecen siempre en un orden secreto, omnipresente. ¿Se da cuenta?” (pág. 35).

El único sentido que encuentra el personaje-narrador para darle orden a las emociones internas provocadas por la vorágine exterior de la nación y por la fuerza de la presencia del forastero, que causa una borrasca en él, es actuar sobre ellas mediante su escritura nocturna, furiosa y automática, en la que refuta lo que hasta ahora ha sido su verdad y certeza, y así dar pie a un nuevo acontecer: “desmontar a la fuerza, no solo la farsa de la vida propia sino, con la violencia que sea necesaria, el Gran Espectáculo que se erige como dictadura de lo visible y que se resquebraja ante nuestras miradas” (pág. 61). El narrador asume este deseo de cambio profundo como el principio de acción que actúa sobre sus sentimientos, emociones, creencias e ideologías, alterando el curso de su vida porque resquebraja el piso sobre el que está parado; rompe las murallas que cuidadosamente ha construido entre el presente y su pasado: “Me di cuenta de que comenzaba a resquebrajarse la fortaleza amurallada penosamente construida durante años donde me enclaustré para refugiarme de la angustiosa persecución de la conciencia” (pág. 84-85).

En medio de estas protestas llega el forastero al pueblo de Sandiego. Se instala en un rancho abandonado y en ruinas, a seis kilómetros del pueblo, arriba en el cerro. No habla con nadie, excepto con el narrador, que lo atiende en La Mallorquina, donde pasa el día absorto en la lectura de un libro, del que nadie conoce el título, pues lo esconde cuando se le acercan; parece que espera pacientemente lo que sabe que llegará porque ha sido planeado meticulosamente para que suceda. Solo se le ve conversar brevemente, en la mesa de La Mallorquina, con la dependiente de la notaría, quien le entrega, casi a escondidas, unos documentos solicitados por él unos días atrás. También se dice que lo han visto entrar a la parroquia para averiguar por los registros que allí se guardan. Pero lo que más intriga a los lugareños es que, a los pocos días de su llegada a Sandiego, las entradas y salidas del pueblo han sido bloqueadas completamente y llega una manifestación ruidosa con consignas agresivas y gritos enardecidos a la plaza. La concentración se forma justo frente a La Mallorquina, causando una tensión que nunca se ha vivido en el pueblo al cercar la policía a los manifestantes congregados en el parque principal. Todos estos eventos hacen que la sospecha que tiene la gente del pueblo sobre el motivo de la llegada del desconocido quede supuestamente confirmada: “El turco Tarek fue quien lanzó la hipótesis: el forastero Otálora era responsable, si no como cabeza única, sí como uno de los principales agentes propiciadores de la debacle en que estaba sumido el país” (pág. 104).

Sabemos, así mismo, por lo que nos ha contado tangencialmente el narrador, que la llegada del forastero también tiene como propósito develar su propio secreto, que tiene que ver con acontecimientos sucedidos en Sandiego muchos años atrás y en los que él está involucrado. Así lo corrobora esta afirmación que le hace el forastero: “Desde que llegué a La Mallorquina usted me ha ayudado, sin proponérselo, a descifrar la mitad de la historia, lo reconozco, eso me alegra; aún falta el resto, lo más significativo” (pág. 87). Al final, el forastero llega a enfrentarlo con la verdad que nunca ha querido ver, pero con su presencia se vuelve demasiado difícil de ignorar: “Tanto esfuerzo, tanto empeño por cerrar las compuertas, sellar las esclusas, tapiar los recintos, blanquear los muros, soterrar los recuerdos y ahora, en un instante, todo quedaba expuesto, oreado al vaivén de una memoria que se precipitaba por cualquier resquicio para irrumpir en lugares vedados por años” (pág. 88-89). Para esclarecer el secreto y finalizar la historia que, como un rompecabezas, armará la identidad de los dos personajes, el narrador encuentra testigos que aportan fragmentos para completarla. Blanco, el librero del pueblo, quien ha usurpado la voz de Federico García Lorca en el ardiente y dramático poema Amnón y Thamar, desarma todas las defensas que el narrador ha erigido frente a su pasado: “quizá usted ya lo sabía, siempre sospeché eso, salió a perderse, pero ya había bebido del cáliz nefasto y desde entonces ha consagrado su existencia a borrar todo eso de su memoria. Ya que me acusa, ahora soplo aire en su polvorienta memoria” (pág. 130).

El narrador, buscando respuestas sobre el forastero, se encuentra con su propio pasado. Este rol de detective acusado se repite en su interacción con la profesora del pueblo, a quien acude en busca de respuestas a las preguntas del forastero: “Me parece que hay algo más profundo. Déjeme decirle, sumercé me confunde; no sé qué tanto sabe y qué tanto no quiere recordar o se hace el desentendido. Y no soy la única” (pág. 122).

Estas dolorosas conversaciones llevan al narrador a librar una batalla consigo mismo hasta encontrar una razón para seguir viviendo, al mismo tiempo que halla la cura definitiva al sentir que ha atravesado el abismo del olvido: “Tanto esfuerzo por obliterar el pasado, tanto empeño para negarme el recuerdo, tanto sacrificio de no reconocer mis propios actos había sido disuelto y convertido en esa resaca que era más cansancio que dolor, más tristeza que arrepentimiento, más derrota que aceptación” (pág. 134). Siente que se aleja de la soledad deliberada en que ha vivido casi toda su vida, que se derrumba su mundo propio y rompe los lazos que lo atan a su pasado, sintiéndose libre. Logra, gracias a su relación con el forastero, una nueva conciencia social en la que se hermana con el otro, con los otros, no al interior de organizaciones jerárquicas y autoritarias regidas por la obediencia, sino en un territorio donde se pueda convivir armoniosamente; concibe la destrucción del Estado actual para que surja un nuevo orden más igualitario y solidario. Esta fuerza que lo impulsa a salir de su mundo cerrado y acercarse a ese otro territorio es producto del frenético proceso de escritura en el que cada noche toma cuerpo la responsabilidad de asumir no solo su propia vida sino a pertenecer al mundo circundante.

Cuando el narrador y el forastero salen finalmente de Sandiego, cada uno por su lado, dejan de ser impostores de su propia vida porque son dueños de un pasado sin fantasmas: “No hay cómo mirar el pasado para recobrarlo en todo su esplendor y horror” (pág. 143). Por fin libres para cambiar el rumbo de sus vidas. “Los dioses traman las desgracias de los hombres para que la posteridad tenga algo que cantar”, dice Homero.

Así las cosas, nos encontramos frente a una gran novela que, como un vórtice, hace girar a los personajes con sus propias historias y dramas articulados por el secreto; así mismo, la narración logra crear la duda y confusión al lector con respecto a cómo interpretar moral y éticamente las conductas de los personajes; igualmente consigue, al situar el relato en medio del acontecer nacional del estallido social del año 2021, una crítica frente al conflicto y la represión ejercida por el Estado, a través de la postura asumida por los personajes cuando ven las imágenes en el televisor de la panadería y cuando viven localmente la protesta masiva. La crítica se exacerba cuando un personaje secundario, el Blum, un joven visitante asiduo de La Mallorquina, cuya única relación con la realidad es mediante la pantalla de su celular, aislado de los habitantes del pueblo y más aún de una comunidad más grande, la del país, ajeno a la dimensión de la catástrofe, marginado de su propia existencia, vive como si no viviera, atado a los lazos de la sociedad de consumo y la tecnología que lo mantienen como embrujado. Éste, después de sentirse completamente humillado tras recibir el peso de una represión desmedida por parte de un escuadrón antimotines que disuelve la protesta en el pueblo, desarrolla una potencia tan imperiosa que lo lleva a la inmolación como el modo de redimirse frente a la sociedad.

La construcción del narrador que logra el autor es admirable; el relato inicia mostrando un personaje en quien no se puede confiar, egoísta hasta el extremo de construir un universo amurallado, a base de verdades a medias para protegerse del mundo exterior, pero en la medida que avanza la historia va tomando una estatura moral impensada, logrando que el lector empatice de tal manera con él que le produce verdadera admiración. Lo vemos como un ser humano con sus dolores, pasiones, instintos e intuiciones, luchando con su conciencia para que no salgan recuerdos inaceptables y vergonzosos de su pasado que lo inculpan hasta el tormento, para finalmente enfrentarlos, aniquilarlos y dar pie a la crisis mediante la cual recupera su razón de estar en el mundo. No siempre los personajes de novela logran despertar este sentimiento; muchos autores no logran insuflarles ese hálito de vida, volverlos humanos, despertar sus sentimientos, sus sentidos, sus ardores y transmitir al lector la emoción de encontrar la persona detrás del personaje. Aquí Potdevin lo logra magistralmente.

Otro aspecto trascendental es que La Mallorquina es el espacio donde se desarrolla toda la novela. Los personajes jamás salen del local; de día, el narrador atiende a sus clientes; después del cierre, recibe a sus amigos más cercanos para jugar dominó; a la noche, se retira a un mezanine donde duerme y, en medio de los desvelos, escribe en su cuaderno. Incluso hay un pasadizo secreto que une La Mallorquina con la casa del librero anarquista Blanco. Traspasar esa puerta clausurada es un tránsito hacia su pasado que ha querido reprimir infructuosamente. La construcción del espacio en la novela es admirable por el detalle de sus características, porque más que un sitio es la descripción del mundo psicológico del narrador; porque alrededor de él gravita el pueblo y es la puerta para que sus habitantes entren al país y a su acontecer; porque el lector tiene una imagen mental tan perfectamente descrita de la panadería, que siente la soledad y el encierro en el que vive el narrador: “no lo puedo soportar, ni tampoco descorrer una cortina sin saber a quién puedo encontrar del otro lado. Por ello quizá, entre muchas razones, evito salir de La Mallorquina” (pág. 30). Por eso, cuando descorre finalmente los velos del olvido, clausura definitivamente el local, que fue su cárcel, y se da cuenta del terror que le produce el silencio del lugar. La Mallorquina es un personaje más del relato.

Es igualmente magistral la relación que establece la novela con otros textos literarios para construir un entramado maravilloso de voces que dialogan entre sí, enriqueciendo la lectura e invitando al lector a participar en la significación de esas relaciones mediante inferencias que le permiten encontrar la intencionalidad del texto y disfrutar, además, de su estética. La poesía de García Lorca vertebra la trama novelesca, como ya se mencionó anteriormente, cuando el librero del pueblo, Blanquito, se inspiró, quizás demasiado literalmente, en el maravilloso poema Amnón y Thamar del malogrado poeta, para escribir unos sonetos cuya lectura sacude los recuerdos del protagonista-narrador y lo enfrenta, a bocajarro, a su pasado. La lírica sigue presente a lo largo del texto, y encontramos a Calderón de la Barca con El gran teatro del mundo: “Di, ¿para qué el Supremo crio flores, si no ha de gozar el olfato el blando olor de sus fragantes aromas? ¿Para qué aves engendró, que en cláusulas lisonjeras cítaras de plumas son, si el oído no ha de oírlas?” (p. 50).

El autor no solo entrelaza textos literarios sino también filosóficos y políticos; así, nos encontramos con el concepto del tiempo desarrollado por Nietzsche cuando cita apartes de El eterno retorno: “esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innumerables veces más […]; todo el mismo orden e idéntica sucesión, el eterno reloj de arena de la existencia se le dé vuelta una y otra vez, y a ti con él, ¡grano del polvo del polvo!” (págs. 24-25). Así mismo, la novela deja traslucir las ideas que Potdevin ha plasmado en su Manifiesto neoanarquista (desde abajo, 2022), en lo que tiene que ver con el rechazo al poder y a la dominación bajo cualquier figura. La dedicatoria “a los amigos invisibles del comité” nos evidencia, además, que es un lector atento de la obra del polémico colectivo Tiqqun, que rechaza todo poder como dominio sobre la sociedad y se erige como una voz vehemente de resistencia a esa dominación. El espíritu de Tiqqun se deja ver claramente en lo que el narrador escribe en su cuaderno en las noches.

Y, por último, pero no menos importante, en esta novela el escritor rinde un tributo literario a uno de sus maestros, el uruguayo Juan Carlos Onetti, porque Las murallas del mundo inmenso nos recuerda la ambigüedad y el hermetismo de su magistral Los adioses. Esto se anuncia desde uno de los epígrafes: “Nunca supe si llegué a tenerle cariño”. A lo largo de la novela hallamos múltiples alusiones a esa nouvelle publicada por Onetti en 1954 y que sigue siendo una de las obras cumbre de la narrativa latinoamericana del siglo pasado: la casa de las portuguesas aparece nuevamente en Sandiego, lo mismo que la sierra y su suave viento, así como un forastero que llega al pueblo para agitarlo, y un secreto que no se deja descubrir fácilmente. En estas dos novelas cobran importancia los hechos, pero más aún, los efectos de los hechos, los parentescos y la importancia de saber lo que ha pasado. Para que no queden dudas de la deuda y admiración de Potdevin con Onetti, la narración está sembrada, aquí y allá, de manera casi inadvertida, pero con guiños evidentes al lector, con los nombres de algunas de las obras del uruguayo: La cara de la desgracia, Una tumba sin nombre, La vida breve y, por supuesto, Los adioses.

Comentar