![]()

El siglo XX se caracterizó por muchas cosas terribles. Es el siglo de las dos guerras más devastadores que ha vivido la humanidad: de 1914 a 1918, y luego de 1939 a 1945. También, es el siglo de los Gulags, los campos de concentración, los campos de reeducación en Camboya con los Jemeres rojos, el siglo de la división de las dos Coreas, entre otros. Pero detrás de todos estos eventos, siempre hay un aspecto económico-monetario y financiero, porque las guerras son los proyectos más caros de toda la humanidad en todas sus dimensiones, tanto por lo que se gasta como por lo que se pierde y nunca más se puede recuperar. Vidas y bienes materiales se invierten y se desperdician porque el resultado nunca es el esperado: la consecuencia es que las deudas vienen con unos intereses que, combinados con los plazos, resultan en cargas impagables que quiebran sociedades enteras durante décadas –si es que al menos mantienen su capacidad de pago– en donde la corrosión invisible y vergonzosa es la pérdida de derechos, que siempre acompaña el pacto faustiano de elegir la seguridad sobre la libertad y la violencia sobre el intercambio pacífico.

Pero, ¿cómo se financian las guerras? Las del siglo XX con impresión de papel moneda, esa es la respuesta corta; sin embargo, es una afirmación que no explica el por qué y el para qué, que son la parte importante de la respuesta. La impresión de papel moneda le permite a los Gobiernos robarle a los ciudadanos, mediante la inflación, una porción adicional de sus ingresos, y siempre que esta porción no sea muy grande, a la mayoría de la gente parece no importarle demasiado porque se vuelve costumbre, ruido de fondo. En tiempos de paz, esa porción se supone que es para construir infraestructura, para expandir los servicios del Estado, y demás; pasa que los que analizamos con algo de escepticismo ese proceso, sabemos que no es así, y que la inflación y el déficit terminan convertidos en transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos: es el mejor cuido de engorde para la siempre creciente burocracia.

El crédito que se deriva del exceso de impresión de dinero y del sistema de banca fraccionaria, que multiplica el circulante disponible, tiene una consecuencia adicional: se usa para consumir ahora lo que no podemos pagar mediante el ahorro, vendiéndonos la idea de que podemos tener bienestar inmediato e ilimitado sin más esfuerzo que llenar una forma o deslizar la tarjeta de crédito. Ese ciclo de consumir con crédito, de tener ya mismo y de satisfacer todo capricho sin demora, es exactamente el mismo que nos permite la ilusión y el delirio de financiar guerras cuyas deudas son impagables: es el mismo que permite mantener sistemas políticos inmorales echando mano de instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), entre otros; cuando el ciclo se revienta, la economía se quiebra y producir es inviable. Sri Lanka es un excelente ejemplo: en vez de repensar sus estructuras económicas, de nuevo recurre a organismos multilaterales de crédito para que le sigan inyectando capital a un Estado cuyas decisiones en primer lugar lo llevaron a la crisis.

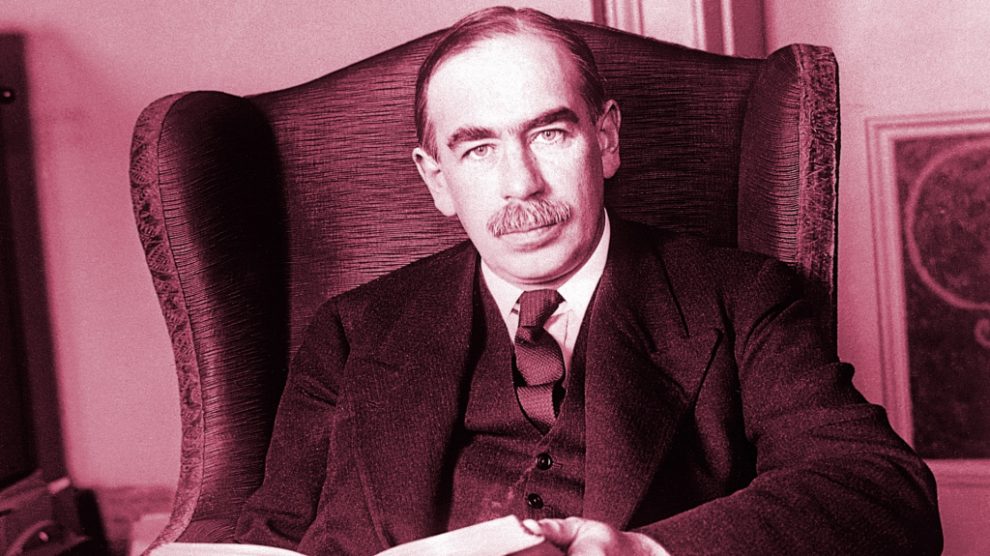

Colombia no ha sido diferente: continuamos aplicando las mismas teorías económicas fallidas que cada cierto tiempo hacen fracasar las economías alrededor del mundo, tenemos las mismas instituciones que causan los desarreglos y, por supuesto, tenemos el aparato propagandístico diseñado para calificar cualquier disenso en la materia como pseudociencia o locuras de grupos radicales que lo que quieren es destruir el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Me refiero a las teorías de John Maynard Keynes, ungido con el Premio Nobel de Economía; al Banco de la República, fundado por la Misión Kemmerer, un derivado de la Reserva Federal de los Estados Unidos; y un Ministerio de Hacienda y Crédito Público que habla con total tranquilidad y desfachatez de la inflación y el déficit como cosas comunes y corrientes que son buenas para el conjunto de la sociedad y la economía. Si los que señalamos la obviedad del error somos radicales: ¿cómo le decimos entonces a quienes quieren salir de una deuda con más deuda y sin cambiar de lineamientos económicos?, ¿locos?, ¿criminales?, ¿estúpidos?, ¿arrogantes? Solo pregunto, porque no quiero agredir con la retórica, pero definitivamente no vamos a llamarlos eminencias, faros morales o adalides del sentido común.

Para aclararle la duda a algún despistado que piense que estoy en contra del crédito o del concepto de crédito junto con los intereses que lo acompañan, tengo que decirle que hay una diferencia moral entre pedir un crédito para solucionar una emergencia de salud o comprar bienes de capital para una empresa que genera empleo, o pedir prestado para cambiar de guardarropa porque ya lo que tengo esta pasado de moda o porque quiero el último celular para poder aparentar. Son dos circunstancias completamente diferentes. Aunque incluso en el primer caso, si el crédito proviene de impresión y “estímulos” monetarios, o préstamos externos, ya que la economía internamente no genera los excedentes financieros que permitan hacer prestamos basados en el ahorro, hay un problema estructural que ni con el mayor de los cuidados y responsabilidad sobre cómo y cuándo pedir dinero prestado se puede solucionar, porque la distorsión es intrínseca.

Inflación, guerra, pobreza y violencia están unidas en su base: la intervención sobre la moneda y su solidez, como se ha demostrado una y otra vez en el siglo XX, el siglo en el que hipotecamos el futuro por satisfacer los siempre crecientes e infinitos caprichos derivados de ideas erróneas como los derechos ilimitados, el consumo ilimitado, el Estado ilimitado, el “individuo” ilimitado. Las consecuencias nos alcanzarán, porque hay mecanismos biológicos aún más profundos que entran a corregir lo que está fallando en el nivel moral, y pronto vamos a ver reacomodos estructurales sobre los que no tenemos ningún control, que no comprendemos y sobre los cuales nuestras acciones y teorías no tienen ningún efecto; veremos a los expertos convertidos en adivinadores y charlatanes perfumados, una vez más, intentando explicar o modificar con rezos mágico-académicos y decretos, fuerzas que superan en complejidad su capacidad de comprensión por varios ordenes de magnitud. Quizá el declive demográfico sea una de esas fuerzas sobre las cuales no tenemos control y cuyo proceso echamos a andar como la enfermedad autoinmune que, nos guste o no, va a llevar a cabo la corrección del mercado con su herramienta última: la desaparición de quienes siguen y promueven ideas contrarias a la supervivencia de la especie humana.

Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.

Comentar