![]()

Veintisiete años después, me he propuesto revisar los discursos del expresidente colombiano Andrés Pastrana. Mirar hacia el pasado constituye un ejercicio fundamental para comprender las conversaciones políticas del presente. Sin embargo, es imposible analizar las alocuciones presidenciales colombianas sin entender los hechos históricos que marcaron el contexto en que fueron emitidas.

A finales de la década de 1990, Colombia enfrentaba simultáneamente el escalamiento de las acciones guerrilleras, la expansión de las autodefensas, el fortalecimiento del narcotráfico y la presión internacional por los alarmantes índices de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Pastrana fue presentado por la prensa tradicional como un líder capaz de convocar un proceso de paz y ofrecer una salida negociada al conflicto. En 1997, se promulgó la Ley 418 de Orden Público, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas jurídicas para la negociación política, el control territorial y la gestión del conflicto armado interno. Este será el punto central de mi reflexión.

No obstante, revisar el discurso de un presidente resulta complejo si se hace sin considerar la maraña de hechos fallidos, contradictorios y dolorosos que la historia de aquel periodo nos ha legado. Quien carezca de un conocimiento profundo de la política nacional —de las múltiples capas que se superponen entre los discursos oficiales y la realidad material de los acontecimientos— corre el riesgo de extraer interpretaciones erróneas y simplistas.

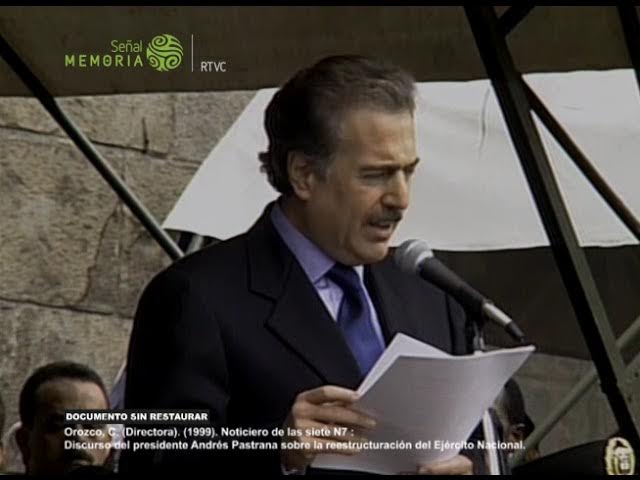

El primer video con el que me encontré fue la alocución presidencial del 18 de junio de 1999, en la que Pastrana anunció la suspensión de los diálogos de paz con las FARC. En esta pieza audiovisual, su postura rígida, la voz firme y los gestos calculados transmiten la imagen de un presidente con una “verdadera voluntad de paz”. A lo largo de la intervención, se presentan cifras, estrategias y acciones gubernamentales que buscan mostrar al Estado como una fuerza pacificadora, con la convicción de que el diálogo político era el camino legítimo para alcanzar la paz.

Pastrana habla de la estrategia de las zonas de distensión, particularmente la del Caguán, y de los múltiples esfuerzos realizados para sostener la mesa de negociación. Sin embargo, tras exponer los logros de su gobierno, introduce una narrativa de frustración: la falta de voluntad de los “violentos”, término con el que se refiere a las guerrillas. Los secuestros, las extorsiones y los actos armados, según su discurso, demostraban la ausencia de un compromiso genuino por parte de los subversivos. En palabras del propio Pastrana (1999, junio 18), estos hechos no reflejaban “gestos generosos de paz”.

Este contraste me llevó a pensar que el problema del país no ha cambiado sustancialmente en 27 años, aunque sí se ha transformado el lenguaje utilizado. Persisten señalamientos conservadores y reaccionarios contra aquellos “otros” históricamente excluidos por un Estado centralista, y que con el tiempo han visto difuminarse aún más sus posibilidades de reconocimiento y participación política. No solo porque hoy por hoy es diferente. Sino justamente porque nunca se introdujo realmente una voluntad política del país. Hoy quedó el reciclaje de la violencia.

En esa alocución, Pastrana expone con claridad los desencuentros sobre la verificación de denuncias de violaciones a los derechos humanos en la zona de distensión. Cuestiona el incumplimiento de garantías pactadas y llama la atención sobre el deterioro de la confianza mutua. El tono solemne y oficial busca justificar ante la opinión pública la suspensión temporal de los diálogos, apelando a la responsabilidad estatal y a la defensa del interés general. El discurso enfatiza la legitimidad del Estado como garante del orden y de la institucionalidad, mientras acusa a la guerrilla de traicionar los compromisos asumidos.

Entonces me pregunto: si un observador externo solo tuviera acceso a este tipo de discursos, ¿qué imagen tendría de Colombia? Aparentemente, Pastrana encarna el deber de todo presidente: mantener el orden, ya sea mediante el diálogo o la coerción. Pero esta comprensión sería limitada si se basa únicamente en los discursos oficiales, como si estos fueran los únicos marcos válidos para interpretar la realidad del país.

Mientras reflexionaba sobre esto, fui interrumpido por una llamada telefónica. Cuando regresé a la computadora, un anuncio en YouTube dio paso automáticamente a otro video, mucho más reciente y muy distinto al anterior. Ya no era el clásico discurso nacional con fondo vintage y banderas solemnes, sino un producto mediático actual, con un formato digital y visualmente dinámico. El título aparecía en pantalla: “Pastrana: el expresidente descarado que debería abrirse de la política”. Era un episodio de La Pulla, un reconocido espacio de opinión y periodismo crítico caracterizado por un tono satírico y provocador.

En este video, el equipo de La Pulla realiza un editorial mordaz contra Pastrana, acusándolo de intervenir en la política actual pese a tener un pasado cuestionable. Se repasan episodios controvertidos de su presidencia: su manejo fallido de las negociaciones con las FARC, la impopular zona de distensión y su baja legitimidad ante la ciudadanía. Con humor negro y lenguaje directo, el programa cuestiona la autoridad moral del expresidente y su insistencia en opinar como figura pública, sugiriendo que debería retirarse de la arena política (La Pulla, 2024, agosto 15).

Al volver al video original de la alocución, decidí leer los comentarios. Uno de ellos me llamó bastante la atención: “Tengo 32 años, y recuerdo este día como si hubiera sido esta mañana. Gracias a Dios llegó Uribe y puso a muchos en su lugar”. Este comentario refleja cómo la figura de Álvaro Uribe Vélez emergió como respuesta a la frustración colectiva ante el proceso de paz fallido. Uribe, al modificar la Ley 418 desde una perspectiva de seguridad democrática, simbolizó el giro hacia una política centrada en la confrontación armada directa.

La historia de la paz en Colombia parece moverse en círculos. Nos debatimos entre dos opciones que se presentan como opuestas: diálogo o guerra, paz o seguridad. Pero quizás este sea un falso dilema.

La Comisión de la Verdad (2022) señaló en su informe final que “durante el gobierno de Andrés Pastrana, a pesar del esfuerzo por la paz, la guerra se intensificó y las violaciones a los derechos humanos se incrementaron” (p. 45). Este hallazgo evidencia que la voluntad negociadora del Estado no puede comprenderse de forma aislada. Mientras el gobierno hablaba de paz, en el terreno se fortalecían las guerrillas, se expandían los grupos paramilitares y se multiplicaban los escenarios de violencia.

El diario El Tiempo registró que, incluso durante la campaña presidencial, Pastrana había prometido despejar varios municipios para iniciar el proceso de paz: por eso, una de sus primeras decisiones era: “restablecer zonas de despeje, que las normas legales definen como zonas de distensión” (El Tiempo, 01 de septiembre de 1998).

Pocos meses después de asumir la presidencia, esa promesa se materializó con la creación de una zona de distensión de 42.000 km² en cinco municipios del Meta y Caquetá, sustentada en las facultades que le otorgaba la Ley 418 de 1997. Sin embargo, esta medida se convirtió en uno de los puntos más controversiales de su gobierno.

La fragmentación territorial era evidente. Según la Comisión de la Verdad (2022). El Estado controlaba principalmente el centro del país, mientras que en muchas regiones periféricas la autoridad de facto era ejercida por guerrillas y grupos paramilitares” (P. 112)

Esta realidad explica por qué la política de paz de Pastrana generó tanta división: para algunos, la zona de distensión era una apuesta por el diálogo; para otros, una cesión inaceptable de soberanía.

Otro elemento fundamental en este análisis es el Plan Colombia, presentado como una estrategia conjunta entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y recuperar el control territorial. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lo describió como un plan que:

Ha demostrado ser una estrategia ganable que ha permitido la consecución de importantes logros en procura del bienestar social y económico de los colombianos (…) El impacto de estos desarrollos en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los colombianos ha sido significativo” (DNP, 2006, p. 4-9).

Mientras el discurso oficial hablaba de paz, se consolidaba en paralelo una profunda militarización del Estado. Esta doble narrativa revela una contradicción estructural: se intentaba negociar con una mano y atacar con la otra. En otra alocución, el 21 de febrero de 2002, Pastrana afirmó:

El país debe ser consciente de que la situación de Colombia no será la de una guerra total. No es cierto que Colombia se enfrente solo a dos caminos: guerra o paz. A pesar de la complejidad de la situación, nuestra democracia sigue siendo estable y sólida (El Tiempo, 21 de febrero de 2002).

Estas palabras, en apariencia conciliadoras, contrastan con la realidad de un país atrapado en la violencia. ¿Se puede hablar de paz y guerra al mismo tiempo con la misma seguridad? ¿Qué significan realmente estos conceptos cuando se emplean como herramientas de gobierno?

En medio de mis reflexiones, YouTube sugirió otro video: un fragmento del muy conocido programa Quac: el noticero, una sátira política creada y protagonizada por Jaime Garzón. Este formato, que reunía a las familias frente al televisor en los años noventa, era conocido por su humor irreverente y su capacidad para desnudar el poder.

Vi entonces la entrevista de Heriberto de la Calle a Andrés Pastrana, donde Garzón, disfrazado de humilde lustrabotas, confronta al presidente con preguntas aparentemente ingenuas, pero cargadas de agudeza política. La escena rompe la formalidad de la entrevista tradicional: mientras Pastrana permanece sentado, Heriberto le pule los zapatos, subvirtiendo la jerarquía simbólica y obligando al mandatario a responder desde una posición incómoda.

En este espacio, la risa y la crítica se entrelazan. El humor político desarma el lenguaje solemne del poder y lo exhibe ante el público. Pastrana, visiblemente incómodo, oscila entre la risa nerviosa y la tensión. Este formato no solo entretenía, sino que también ofrecía un contrapeso social frente a la retórica oficial.

Sin tener aún los suficientes archivos, podría concluir que analizar los discursos de Pastrana exige observar no solo sus palabras, sino también los contextos, los medios que los difunden y las reacciones que generan. La paz, el orden y la seguridad son conceptos que, lejos de ser universales y estáticos, se moldean según el momento histórico y las fuerzas políticas en disputa. Comprenderlos implica mirar más allá de los discursos oficiales y reconocer la pluralidad de voces —desde el presidente hasta el humorista, desde el periódico hasta el ciudadano anónimo— que configuran la narrativa de un país veintisiete años después aun en conflicto.

Referencias

Comisión de la Verdad. (2022). Informe final: Hallazgos y recomendaciones. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. https://www.comisiondelaverdad.co

Departamento Nacional de Planeación. (2006). Estrategia versión español [Informe]. Colaboración DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/estrategia_version_espanol.pdf

El Tiempo. (1998, septiembre 1). No desaprovechar el despeje. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-764298

El Tiempo. (2002, febrero 21). Fin a la zona de distensión. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1354736

La Pulla. (2024, agosto 15). Pastrana: el expresidente descarado que debería abrirse de la política [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FYgT7DKiNcs

Ley 418 de 1997. (1997, diciembre 26). Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 43.203. Congreso de la República de Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6372

Pastrana, A. (1999, junio 18). Alocución sobre la suspensión de los diálogos de paz [Video]. Presidencia de la República de Colombia.

Quac: El Noticero. (1997-1999). Entrevista de Heriberto de la Calle a Andrés Pastrana [Programa de televisión]. Dirigido y presentado por Jaime Garzón. Canal 1, Colombia.

Comentar