“La luz en Heráclito, pienso, no se refiere a la energía. Mas bien es una representación de aquellos momentos e instantes donde sentimos la plenitud de la vida, donde creemos que hemos logrado algo importante, así sea una ilusión, que nos hace conscientes de las potencias propias del acto de vivir. Instantes luminosos, como el momento en que nuestro equipo mete un gol en el último minuto y gana el partido, cuando aparece un beso intempestivo en la oscuridad de una sala de cine o nos quedamos dormidos en la playa observando el ocaso y sus colores imposibles”

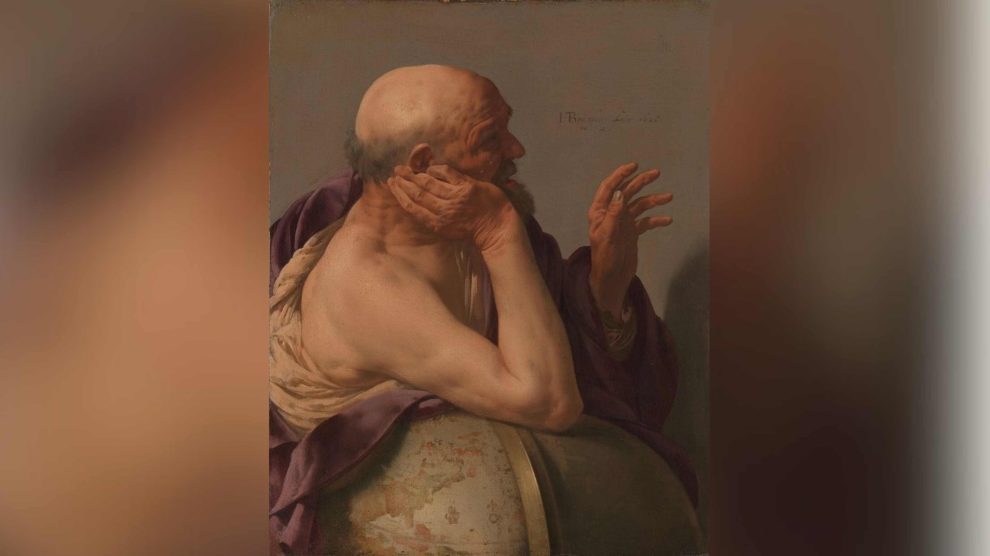

Heráclito es un filósofo nacido en Éfeso, antigua ciudad griega en la costa de Asia Menor (Hoy Turquía), en el siglo VI a. c. De su vida, mayoritariamente envuelta en el misterio, sólo se conocen pocos detalles. Diógenes Laercio nos dice era altamente misántropo y que decidió alejarse de todos y vivir como un ermitaño en las montañas. Es interesante imaginarse la vida del viejo sabio, andando como un pordiosero por las calles de la elegante Éfeso y los costados del majestuoso templo de Artemisa objeto de peregrinaje, evitando a los transeúntes y buscando algo de comida y con una palabra en la garganta lista para liquidar cualquier certeza sobre la permanente o lo inmutable. El cambio era una realidad y él lo sentía en cada centímetro de su cuerpo, en sus arrugas, en sus pliegues y canas que cada vez eran más evidentes. ¿Cómo era posible que los demás, ciegos, inmersos en su cotidianidad engañosa, no fueran conscientes de ello? Quizás pensó.

Hay unos apelativos que nos hablan de su personalidad, el filósofo era conocido también, nos cuenta el mismo Diógenes Laercio, como El Oscuro de Éfeso y El Adivinador debido a la naturaleza oracular y paradójica de su filosofía, y El filósofo llorón (en contraste con Demócrito, “el filósofo risueño”), debido a una supuesta personalidad melancólica y tristona. De su obra la gran mayoría de sus escritos desaparecieron con el viento inminente de los tiempos, pero se conservan algunos fragmentos que conocemos con el nombre de aforismos (y que muchos filósofos posteriores quisieron emular). La fuerza de esta breve sentencia está en su contundencia, a la hora de generar un pensamiento invasivo, que sea como un pico o un estallido que quebrante nuestra frágil construcción de la realidad y de nosotros mismos como sujetos.

Hay un aforismo suyo que es muy conocido y que a menudo es citado (la mayoría de ellas erróneamente) en muchos lugares de la cultura popular: «Ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre». Sentencia que es claramente una referencia al cambio como fuerza motora, transformadora y constante en el cosmos. Aquellas palabras citadas una y otra vez son objeto de debate entre los traductores de griego antiguo, filósofos y poetas, cada uno buscando encontrar su significado exacto y su etimología secreta (algo irónico en un filósofo que no por nada era llamado el Oscuro).

Sin embargo, para mi gusto personal, hay un aforismo que me atrae mucho más y que, de vez en cuando, aún en las noches, me pone a pensar mientras hago esa suerte de diálogo inútil con el techo de mi cuarto. Dice: “El hombre, como una luz en la noche, se enciende y apaga” y es sobre este sobre el que quisiera aportar algunas reflexiones. Los aforismos, dada su brevedad, tienen ese potencial propio de tener múltiples caminos de interpretación e imaginar diferentes sentidos. Por ello, estas sentencias tan cortas agitan la imaginación y tienen algo distinto para decir, dependiendo de la cultura o la época en donde sean leídos. Y este es un caso que bien lo ejemplifica, pues la “luz” que allí aparece puede representar muchas cosas.

¿A qué se refiere con aquel símil que pone al hombre como una suerte de luciérnaga que deambula intermitente entre los pantanos? Bien podría referirse en una lectura sencilla, a la vida como la luz y la muerte como el momento en que nos apagamos. Una segunda interpretación podría hablarnos de la energía y su efecto sobre el cuerpo. Cuando dormimos nos apagamos y como celulares estamos en modo de carga y cuando nos levantamos nos activamos. Cerramos, abrimos los ojos. Caminamos, reposamos. Como en aquel viejo comercial de Duracell y su conejo tamborilero. Una fisonomía autómata que nos equipara con las máquinas y como esclavos irreductibles del ciclo de la energía en el cosmos. La vida estaría llena de esos lapsos de tiempo luminoso que construimos en relatos y recuerdos.

Pero quisiera, desde luego, arriesgar una interpretación más profunda del aforismo. La luz en Heráclito, pienso, no se refiere a la energía. Mas bien es una representación de aquellos momentos e instantes donde sentimos la plenitud de la vida, donde creemos que hemos logrado algo importante, así sea una ilusión, que nos hace conscientes de las potencias propias del acto de vivir. Instantes luminosos, como el momento en que nuestro equipo mete un gol en el último minuto y gana el partido, cuando realizamos un trabajo que recibe gestos de admiración (un ingeniero que logra terminar un puente con éxito, un guitarrista que presenta por primera vez su canción al público y recibe contundentes aplausos), cuando aparece un beso intempestivo en la oscuridad de una sala de cine o nos quedamos dormidos en la playa observando el ocaso y sus colores imposibles. La luz se hace más clara, refulgente, y la vida se visibiliza ante nosotros por un momento como una posibilidad increíble.

Pero, así como hay momentos luminosos, también hay una profunda oscuridad, que se expande en nuestra cotidianidad y que se conecta con los aspectos más negativos del ser humano: La monotonía, el sufrimiento, la miseria, el desapego y la banalidad. Allí es cuando nos apagamos e incluso, despiertos, nos convertimos en una suerte de sonámbulos caminantes. No hay allí nada que rescatar, sólo impera el reino del olvido. Y por un momento parecemos personajes que desaparecen de la historia, que inmersos en una suerte de elipsis narrativa, han perdido su rumbo y ya no tienen nada que resignifique sus pasos por esta tierra y les otorgue un sentido esquivo. Por un momento nos hemos apagado.

Sin embargo, es cierto que para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, una dualidad clásica que bien se expone en la mayoría de las religiones del mundo (aunque bien es cierto que hay que considerar que hay diversas luminosidades y oscuridades, y que algunas veces la frontera es difusa y no puede encerrarse en un absurdo binarismo). No podríamos ser conscientes de los instantes luminosos, sino accedemos primero a la ceguera y la pérdida que trae la oscuridad. Todo ello envuelto en el profundo y constante devenir, en el que creía Heraclito como motor ineludible de la realidad. Este devenir nos lleva a que las acciones de “prender” o “apagar” sean el germen de profundas transformaciones en el sujeto y su lectura del mundo circundante, puede implicar el inicio del vuelo de una lechuza, la creación de un lienzo renacentista, una canción que levanta los puños de un pueblo hambriento o la caída de un ángel en las costas del Mediterraneo.

Por otro lado, bien y mal no son sinónimos de luz y oscuridad, más bien se trata de otra cosa. La luz es una fuerza estética, y ser luminoso es ser parte del mundo del color y del arte. Bien dice el filósofo francés Gilles Deleuze: “Heráclito es aquel para quien la vida es radicalmente inocente y justa. Entiende la existencia a partir de un instinto de juego, hace la existencia un fenómeno estético, no un fenómeno moral y religioso”. Es decir, aquel estallido luminoso es una expresión de lo bello y lo sublime. Hacer de la vida una obra de arte, que aparezca el juego y el símbolo, es ser capaz de ser consciente de las posibilidades de “prender”, de producir luminosidades y que aquellos rayos se vislumbren en el teatro de los tiempos pasados y por venir. La vida se llena de colores nuevos y desconocidos.

Por último, Heráclito es claro: “el hombre, como una luz en la noche”, es decir, tiene una característica que lo define: la brevedad. La luz sólo puede observarse en instantes y la vida se termina cuando llega el amanecer. En cierto sentido, en el contexto más amplio de la historia del universo y sus millones de años, la vida de un hombre podría ser un cuento atómico, un haiku o un microrrelato, un leve destello de luz o, en un lenguaje más moderno, un tweet de una deidad inquieta. La invitación en el fondo que pienso estaba en las palabras de El Oscuro de Éfeso es a que valga la pena.

Brillemos como nunca. No decía acaso el escritor ruso Fiodor Dostoyevski: “¡Dios mío! ¡Sólo un momento de bienaventuranza! Pero, ¿acaso eso es poco para toda una vida humana?

Comentar