Para Juan José.

“El negro representa el peligro biológico. El judío el peligro intelectual

(…) quien dice violador dice negro”

Frantz Fanon.

En The spectacle of the ‘other’, Stuart Hall (1997) sostiene que el encuentro de la civilización occidental con las personas de raza negra es un hecho fatídico que se extiende en tres componentes básicos. El primero, Occidente convierte a los negros en un recurso natural. Sin desacuerdo moral, el secuestro, el trabajo forzado y la esclavitud actúan como el combustible sin el cual no es posible la Modernidad. Es decir, esta no es el logro del gran espíritu europeo, insuflando sus bondades al resto del mundo, la Modernidad es el producto de una violencia sistemática ejercida contra todo lo que no es Europa. El segundo, descubrir a África significa convertirla en objeto permanente de saqueo y en el espacio donde, a sangre y fuego, las potencias afirman su vocación imperial. El tercer componente tiene que ver con las migraciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un flujo migratorio constante desde el Tercer Mundo hacia el Primero, esto es, gente de color se mueve en dirección a los espacios ocupados por gente blanca. Las aspiraciones civilizatorias occidentales ocupan todo el orbe. Las personas de los pueblos antes saqueados y sometidos al rigor de la esclavitud, ahora se mueven en dirección a las antiguas potencias expoliadoras, como si de ellas emanara la bondad.

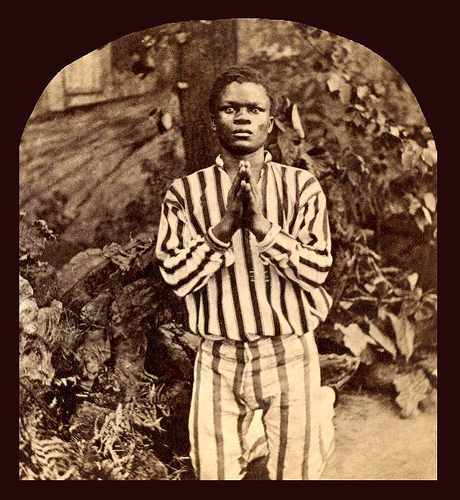

En conjunto, el encuentro de Europa con lo que no es Europa, puede comprenderse como un encuentro complejo y vacilante, en el que se pone a prueba la capacidad de reconocimiento recíproco entre los seres humanos. Como afirma Juan David Piñeres Sus (2017), en su libro Lo humano como ideal regulativo, este reconocimiento no se produce exento de una insistente imaginación antropológica, que no cesa de postular qué es el hombre en esencia o qué es lo que el hombre tiene que ser por naturaleza. Es decir, una imaginación que no descubre al ser humano, sino que lo prescribe con las características que en un momento histórico representan lo bueno, lo verdadero y lo bello. Europa no solo imagina el ideal humano o antropológico que debe formarse; también postula la aberración de dicho ideal. Ciertos cuerpos encarnan la aberración; en particular, los varones negros. Estos funcionan como la base material sobre la que se proyectan múltiples fantasías. Incluso, muchas de estas son compartidas por toda una civilización. A los varones negros se los convierte en el depósito de la mala conciencia de la sociedad: ‘esos negros en las esquinas’, ‘esos negros en las calles’, ‘esos negros en moto’: en últimas, cualquier cosa que sean ‘esos negros’. Hagan lo que hagan, los varones negros son una fuente inagotable de incomodidad y de sospecha.

En Con mentalidad propia. Historia cultural del pene, David Friedman (2007) dedica un interesante capítulo a analizar las representaciones históricas y culturales en torno a los varones negros en los Estados Unidos. Si bien dichas representaciones pueden ser múltiples, todas tienden a alimentarse de elementos hiperbólicos e imaginarios. Así, por ejemplo, la sociedad norteamericana no es capaz de deshacerse de la representación del voraz negro violador, siempre a la espera de dañar la incuestionada pureza de las mujeres blancas. En otras palabras, el negro no es otra cosa que un pene dominado por fuerzas terribles, irracionales e incontrolables, acechando para destruir a la Nación. Es decir, los varones negros se sitúan en una espera perpetua que tiene por propósito dañar a la sociedad en aquellos sujetos en los que se imagina su renovación: las mujeres blancas. Este punto vale la pena retenerlo. Lo que hace insoportable imaginar a un varón negro penetrando a una mujer blanca, responde, al menos, a dos fantasías: el mestizaje y la satisfacción plena de la mujer. El mestizaje, porque la Nación se imagina blanca; la satisfacción plena de la mujer, porque en secreto se duda de que un blanco pueda hacerlo. Friedman señala que en la historia norteamericana la raza y el sexo siempre coinciden en una intersección, esta es el horror y el deseo que provoca el pene negro. Nótese bien, horror y deseo son partes de una representación ambivalente. Por un lado, ese pene es horroroso, pero, por el otro, ese pene es deseable. Específicamente: “(…) el estado degradado del africano es lo que siempre ha hecho de él el objeto exótico por excelencia para algunos caucásicos. Para estos blancos, el negro es su álter ego erótico, el Otro sexual. Es atractivo porque es horroroso” (Friedman, 2007: 157).

Una observación ingenua dirá que la exposición de Friedman es exagerada. Sin embargo, no lo es al constatarse que, históricamente, algunas representaciones en torno a los varones negros han conducido al linchamiento, la castración, el encierro y la horca de miles y miles, solo por la incomodidad y la sospecha que produce su mera existencia. En el caso de la representación del negro violador, basta la sola acusación para establecer la culpabilidad. Algunos podrían decir que el presente es distinto y que las sociedades, paulatinamente, incorporan otros principios morales de reconocimiento. No obstante, cabe destacar que, si verifican las estadísticas, los varones negros son las principales víctimas del sistema penal, de la brutalidad policiaca y de la expulsión escolar. Hay un continuum histórico que, mediante expresiones variables, se empeña en marcarlos de alguna forma o de minar las posibilidades de desarrollar una vida buena (como se dirá en la filosofía moral). Otros también podrían decir que lo que se viene exponiendo es específico de los Estados Unidos, no de Latinoamérica. En efecto, hay que salvar una distancia tanto histórica como cultural. Empero, en El color de la cárcel en América Latina, la antropóloga Rita Laura Segato (2007) sugiere que, en la región, al varón indígena se lo representa como guerrillero y al varón negro como ladrón y violador. Por lo que se deduce que la cárcel no solo está saturada de varones, sino que tiene color. El que no se perciba esta realidad histórico-cultural, confirma la naturalización de un orden de género y racial que determina, con anticipación, aquellos sujetos que son elegidos para el encierro carcelario. Un orden que no se pregunta por qué la cárcel prefiere a los varones y por qué estos tienen color. Para algunos será una mera coincidencia, pero, no en vano, la última persona pasada por la pena de muerte en Colombia (el 7 de mayo de 1907), es un varón negro: Manuel Saturio Valencia. Paradójicamente, su delito comienza antes de cometerlo. Al enamorar y embarazar a una mujer blanca desafía el orden de la época. A través de dispositivos legales, este orden ejerce toda la violencia de la que dispone en contra de Manuel Saturio.

Ahora bien, los varones negros han hecho mucho más que resistir la mezcla confusa de horror y deseo que, en buena parte, crea las condiciones de su historicidad. También han podido sobrevivir a los órdenes de cada época. La música soul no sería igual sin el genio de Marvin Gaye ni la filosofía sin Frantz Fanon o la literatura sin James Baldwin (negro y homosexual). No es necesario caer en el cliché de dar el nombre de deportistas, como si se aceptara que solo en el deporte el varón negro puede alcanzar algún tipo de reconocimiento antropológico. En un cuento titulado Job, y a propósito de la voluntad del judío por vivir a pesar del desprecio, el antioqueño Mario Franco Ruiz (1960: 202-203) declara: “Quiero vivir, aún contra los demás, vivir. ¡Soy Job y me odian! Aborrecen mi aliento. Mi hálito les es odioso. Me abominan mis íntimos amigos y los que yo amaba se han vuelto contra mí. ¡No me perdonan esta tremenda audacia que se llama vivir! Pero me levantaré encima de los escombros de todo lo que he amado. Y aún en medio de mi pestilencia y del asco que me cubre, gritaré: ¡Job vive aunque su cintura esté ceñida por la muerte que lo circunda!”. El negro está determinado a vivir, a volverse engendrar a pesar de la muerte. Allí se verifica su fuerza y su capacidad de resistir.

Toda esta exposición tiene su origen en las recientes declaraciones hechas por el aclamado actor Liam Neeson al diario británico The Indepent. Promocionando su película Cold Pursuit (titulada Venganza en castellano), Neeson es interrogado por su identificación con el personaje que interpreta: un hombre es cautivo de la venganza a causa del daño ejercido por terceros en contra de su familia. Neeson responde que, en efecto, hace algunos años una amiga muy cercana es violada. Él reacciona con la pregunta quién fue; la mujer no lo sabe. Neeson reclama, al menos, aclarar de qué color es el violador. La mujer responde: negro. Desde ese momento, declara Neeson, por más de una semana, vaga por distintos bares a la espera de tener la oportunidad de matar a un negro bastardo. No importa quién: matar a un negro es suficiente. Neeson sostiene que busca la ayuda de un sacerdote para resolver su estado. Podría preguntarse si el acerado odio que reclama el sacrificio indiscriminado de los varones negros, se resuelve con la ayuda de un sacerdote. No se puede acceder a la conciencia de Liam Neeson, pero sí es posible determinar que un odio histórico-cultural no cesa, al menos no exclusivamente, por la mediación de un sacerdote. No obstante, la pregunta importante no es esa. La pregunta que en verdad hay que levantar interroga por cuántas vidas tienen que ser sacrificadas para poner cara al odio que reclama el exterminio material o simbólico que persigue a los varones negros.

El caso de Liam Neeson abre un debate falso entre los que lo acusan de racista desvergonzado y los que lo justifican, pontificado que eso haría un hombre de verdad. Los primeros son hipócritas al promover el linchamiento mediático, sin valorar con tacto y paciencia cuál es el problema urgente. Se contentan con acabar su carrera, así como se hizo con la de Woody Allen o la de Kevin Spacey. Los segundos son repugnantes porque declaran que otro, en el lugar de Neeson, habría hecho lo mismo; un modo de decir: ‘si me dan la oportunidad, yo también mato a un negro bastardo’. Que Neeson sea racista (o no) tiene una importancia circunstancial. Lo urgente es abrir un debate real sobre el problema que está en juego: la voluntad histórico-cultural que exige el asesinato de todo aquel al que se le imputa un daño moral incalculable. En particular, porque como se ha mostrado, la civilización occidental (no es necesario ocuparse de otra, de momento), por elección produce el tipo de sujeto causante de los daños morales que la misma civilización rechaza; es decir, Occidente forma el tipo de sujeto sobre el que se hará recaer la violencia de los dispositivos en nombre de la justicia. Sirva de ejemplo, como aclara Neeson en su caso, el asesinato de cualquier negro es suficiente (temporalmente).

En este punto, se podrá preguntar a qué responde este artículo, a quién le importa que Liam Neeson haya querido matar a un negro cualquiera para hacer justicia a una violación. Permítaseme un inciso: tengo un sobrino negro. Cuando era un hermoso bebé, entre llantos y pataleos, todas las tardes lo hacía dormir en mis brazos. He visto crecer a un bebé hasta convertirse en casi un adolescente, con las dificultades que puede traer esta etapa de la vida. Sin embargo, sigo viendo el bebé que dormía en mis brazos. Crece y no puedo dejar de pensar que en él se actualiza ese odio histórico-cultural (llámese asesino), que reclama la vida de cualquier negro. No dejo de pensar que mi sobrino es candidato a ser sacrificado, con la promesa de que solo así la sociedad podrá estar libre y segura de bastardos, guerrilleros, ladrones y violadores. Mi sobrino puede ser sacrificado y nadie responderá por ello. Al fin y al cabo, no es más que un negro cualquiera. Pero, incluso más allá de cómo la posibilidad del daño personal moviliza la escritura, un deber moral reclama, por todos los medios, negarse a tolerar lo intolerable; así eso incluya escribir acerca de lo que nadie quiere leer.