Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.

Mauricio Montoya y Fernando Montoya

“Aquel que alcanza el Tao es inmortal.

Aunque su cuerpo muera, nunca perecerá”.

Lao Tse.

En una reciente cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder principal de China, Xi Jinping, se filtró a la prensa, gracias a los traductores, una conversación en la que los dos mandatarios hablaban de longevidad, extensión de la vida e inmortalidad, todo gracias a los avances de la tecnología y la ciencia. Lo que había sido un tema exclusivo de las religiones, en 2025 pasó a ser, al menos así parece, un asunto de política internacional.

En la literatura épica sumeria, Gilgamesh viaja hasta donde habitaban Utnapishtim, el Noé mesopotámico, y su esposa a quienes los dioses habían concedido la inmortalidad, luego de sobrevivir al diluvio. Gilgamesh anhela saber cómo puede convertirse en inmortal, pero lo único que logra conseguir es una planta que concede la juventud y que le es arrebatada por una serpiente, mientras que él se baña en un río. Ante esto, al héroe no le queda más que aceptar su destino mortal.

Distinta es la suerte del mono Sun Wukong (Rey mono), uno de los protagonistas de la obra budista “Viaje al Oeste”, en la que un monje es enviado hasta la India para que retorne con los sutras (discursos) de Buda y otras escrituras sagradas. Uno de los compañeros del monje, en ese viaje, es Sun Wukong, un mono que, según la mitología China, fue expulsado del reino celestial del Emperador de Jade, por comerse los melocotones de la inmortalidad. Sin embargo, hay que aclarar que para el budismo y el taoísmo, contextos religiosos en los que se desarrolla esta historia, la inmortalidad no tiene que ver con la perpetuidad física, sino con el Nirvana, para los budistas, o la consecución y comprensión del Tao, para los taoístas.

Tal vez algo así era lo que pensaba Platón con su mundo de las ideas y con aquello de la liberación del alma y su inmortalidad, sustentada en su diálogo “Fedón, o de la inmortalidad del alma”. Doctrinas en las que se basarían las religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam) para defender la resurrección y la inmortalidad del alma; con la salvedad de que en el cristianismo, San Pablo predicó la concepción de un cuerpo espiritual, entendido esto, por algunos teólogos (Manuel Carreira), como una realidad en la que los escogidos resucitarán, disfrutarán eternamente de la presencia de Dios y se les otorgará una forma, incluso material, similar a la que asumió Jesús después de resucitar. Una creencia que no es muy lejana a la de los antiguos egipcios, quienes daban una gran importancia al cuerpo, por ende a la momificación, considerándolo necesario para la resurrección y la vida en el más allá. Basta con recordar la tarea titánica de Isis para recuperar la mayoría de las partes del cuerpo de su esposo, Osiris, desmembrado por su hermano Seth.

Vale decir acá, también, que el término (inmortalidad) ha sido usado de una manera coloquial, para referirse a algo legendario, ya sea en ámbitos como las artes (músicos, bandas musicales, pintores, entre otros), o el deporte (récords olímpicos o deportivos).

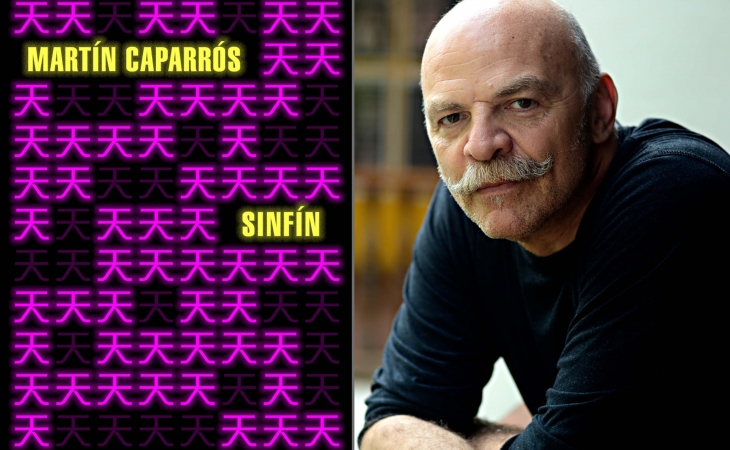

Pero vayamos más allá de la inmortalidad, cuya etimología remite a la “cualidad de no morir” y se le atribuye a muchos dioses (en varias religiones se les adjudica, a la vez, la eternidad), héroes, personajes literarios, cinematográficos o del mundo del cómic; e imaginemos que Putin y Xi Jinping, figuras del escenario político con las que iniciamos esta columna, ya no creen suficientemente en la criogenización (fórmula que para muchos, por años, era su pasaje a una forma de inmortalidad) y por una circunstancia azarosa han leído “Sinfín”, el ensayo novelado, con dosis de distopía, de Martín Caparrós en el que la inmortalidad se vuelve un problema de Estado, al que Caparrós identifica con China, y donde los individuos acceden a un tipo de inmortalidad (cinco en total), onírica o a manera de holograma, y que puede ser la deseada o una construida por el gobierno, según la cantidad de horas que se haya trabajado en la vida. Un estilo de “paraíso” para el que Caparrós utiliza el ideograma chino 天 (Tsian), que significa cielo.

Un punto intermedio en todo esto, aunque no menos caótico, nos podría llevar a pensar en ese cuento de Jorge Luis Borges –El inmortal– en el que los hombres, después de haber bebido de las aguas de un río que los hacía inmortales, se dan cuenta, con el tiempo, que la inmortalidad es una condena de la que tienen que huir y por ello, se dispersan con el fin de encontrar otras aguas que los conviertan, nuevamente, en mortales. No obstante, tal y como están planteadas las cosas, no es descabellado pensar que, en unos cuantos años, las nuevas modalidades de jubilación en el mundo sean como las visualiza Caparrós en su obra.

Comentar