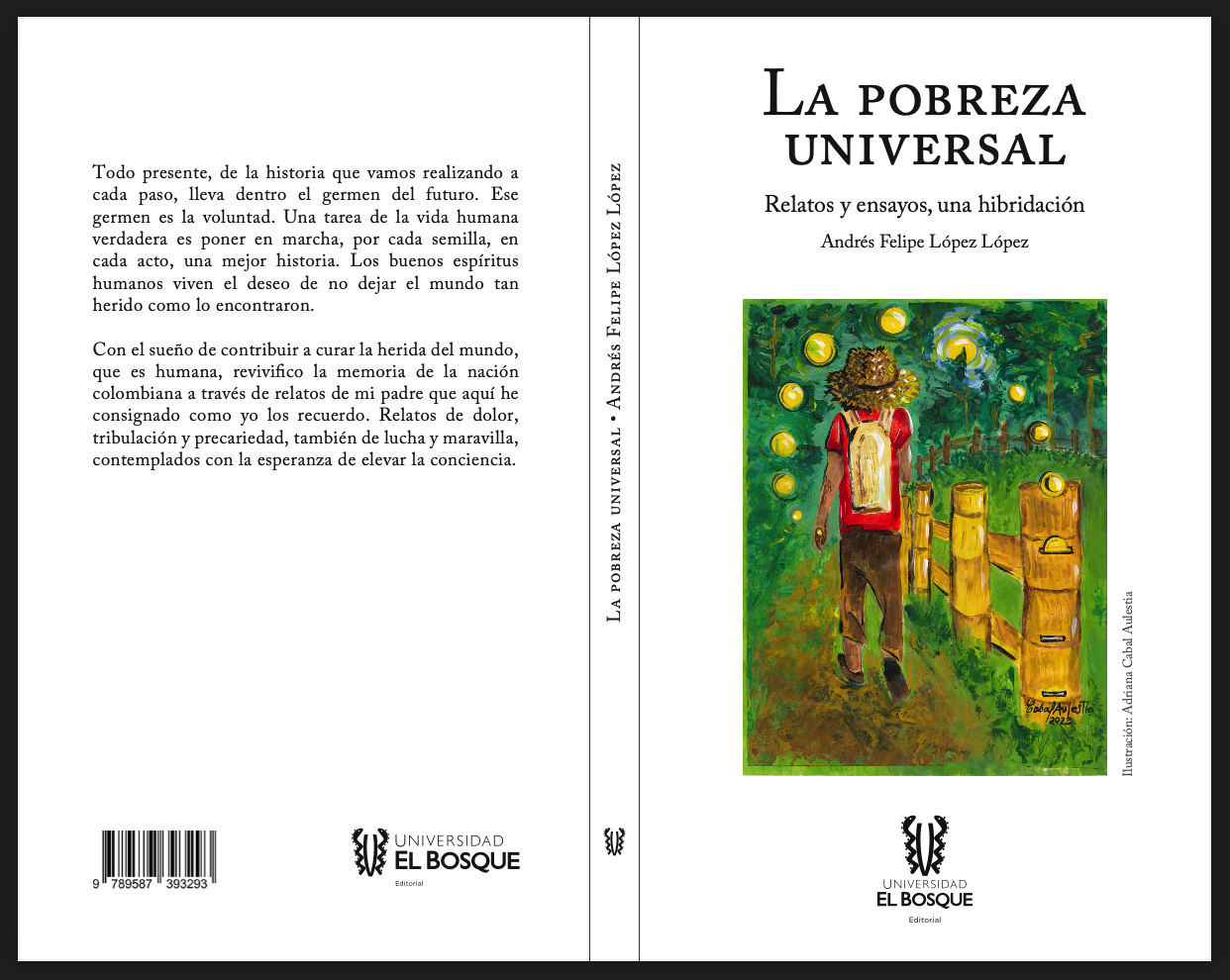

La editorial de la Universidad El Bosque (Bogotá) ha publicado y lanzado en la FILBo de este 2023, el libro La pobreza universal. Relatos y ensayos, una hibridación del autor colombiano Andrés Felipe López López, Ph.D.; obra literaria en la que colaboró la artista Adriana Cabal Aulestia con pinturas para la carátula y en el interior.

Puede adquirirse a través de la editorial contactándola al correo electrónico: [email protected]

Página: https://repositorio.unbosque.edu.co/…/20.500.12495/10213

Y en pocos días en librerías como: Fondo de Cultura Económica; Librería Nacional; Punto de venta en Bogotá de Librería Siglo (Candelaria y Cra. 31A #25B-50); librerías de la Universidad Externado de Colombia; librerías de la Universidad Nacional de Colombia; Librería Lerner.

Con autorización de la editorial y del escritor, Al Poniente reproduce a continuación la carátula, la contracarátula, la reseña, uno de los relatos, el índice y una biobibliografía abreviada del autor.

Reseña en la contraportada

Reseña en la contraportada

Todo presente, de la historia que vamos realizando a cada paso, lleva dentro el germen del futuro. Ese germen es la voluntad. Una tarea de la vida humana verdadera es poner en marcha, por cada semilla, en cada acto, una mejor historia. Los buenos espíritus humanos viven el deseo de no dejar el mundo tan herido como lo encontraron.

Con el sueño de contribuir en curar la herida del mundo, que es humana, revivifico la memoria de la nación colombiana a través de relatos de mi padre que aquí he consignado como yo los recuerdo. Relatos de dolor, tribulación y precariedad, también de lucha y maravilla, contemplados con la esperanza de elevar la conciencia.

Fragmento del libro

El olor de la guayaba

a veces

veo en mis manos las manos

de mi padre y mi voz es la suya

un oscuro terror

me toca

quizá en la noche

sueño sus sueños

y la fría furia

y el recuerdo de lugares no vistos

son él, repitiéndose

soy él, que vuelve

cara detenida de mi padre

bajo la piel, sobre los huesos de mi cara.

José Manuel Arango

Recuerdo que el primer libro que me obligaron a leer fue una conversación vertida en libro. Los tertulios eran Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza. El título, El olor de la guayaba. Antes me habían leído El príncipe feliz de Oscar Wilde, también El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Alguna vez mi padre me leyó la Canción de la vida profunda de Porfirio Barba Jacob. Se me hace estar escuchando su voz ronca: «[…] hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer» –al término me dijo que a mi madre le encantaba este poema–. Aprendí a leer con partes de obras como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, Oliver Twist de Charles Dickens, De la tierra a la luna de Julio Verne –sí que recuerdo con felicidad el capítulo La novela la Luna– y Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, así como con relatos de los hermanos Grimm y el cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde. Pero no había leído un libro completo, con dedicación exclusiva, hasta que mi padre me obligara a leer aquella conversación.

Llegué a preguntarme: ¿por qué mi padre me pone a leer este diálogo? Con el tiempo entendí que buscaba una demostración, una evidencia de parte de las historias que contaba; como las fotografías escaseaban, estaba seguro de que las respuestas de Gabo a su amigo Plinio iban a servir para que yo saliera un poco del escepticismo con el que escuchaba algunos de sus relatos. «Nunca, en ninguna circunstancia he olvidado que en la verdad de mi alma no soy nadie más que uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca». Con esta confesión de Gabo, por ejemplo, me mostraba que era verdad que «las familias de antes» –como él decía– eran numerosas, y por eso él tenía tantos hermanos. Para descifrar a Colombia, me quiso mostrar lo que Graham Greene enseñara a Gabo, que todo el enigma del trópico se puede retrotraer a la fragancia de una guayaba podrida; así como, según mi padre, todo el enigma de su niñez desventurada en la pobreza se podía retrotraer al olor de pared podrida por la humedad, o cómo todo el enigma del departamento del Valle del Cauca se podía retrotraer a la fragancia de ese río, cuando estaba mucho menos contaminado, mezclada con la fragancia del café y la caña de azúcar.

Después de esto me obligó a leer –muy bien que lo haya hecho, y en este orden– La vorágine de José Eustasio Rivera, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y La casa de las dos palmas de Manuel Mejía Vallejo. Con estas obras seguía probándome, pero con mayor hondura, que sus historias de conflictos por el amor, la tierra y los recursos, sus narraciones de trabajo agrario, sus leyendas de pobreza, muerte, cadáveres sepultos e insepultos, fantasmas, pampas, montañas y selvas cerradas con «árboles imponentes, contemporáneos del paraíso», todas eran reales (¡Qué gran intuición la de mi padre: las pruebas que me ofreció de sus historias provenían de la literatura, de la imaginación!).

La veneración de mi padre por la tierra, el campo, las plantas y los animales la resumo con estas palabras de Walt Whitman, que no se me antojan parecidas, sino que son casi un calco, como si Whitman hubiera hablado por boca de mi padre o mi padre por boca del poeta:

Creo que una hoja de hierba no es inferior al curso trazado

por las estrellas,

y la hormiga es igualmente perfecta, y así un grano de

arena y el huevo del abadejo,

y que la rana arbórea es una obra maestra digna de los

más altos,

y que la zarzamora podría adornar las estancias del cielo,

y que la articulación más insignificante de mi mano

podría humillar a todas las máquinas,

y que la vaca paciendo cabizbaja supera a todas las

estatuas,

y que un ratón es milagro suficiente para confundir a

millones de infieles.

Descubro que incorporo el gneis, el carbón, el musgo de

largos filamentos, las frutas, los granos, las raíces

comestibles,

y que estoy enteramente estucado de cuadrúpedos y de

pájaros […].

Pienso que podría vivir con los animales, son tan plácidos

y retraídos,

me detengo y los contemplo largamente.

No sudan ni gimen ante su condición,

no pasan la noche en vela ni lloran por sus pecados,

no me irritan con sus discusiones sobre sus deberes con

Dios,

ninguno está insatisfecho, ninguno está obsesionado por

la manía de poseer cosas,

ninguno se arrodilla ante otro, ni ante alguno de su especie

que haya vivido hace miles de años,

ninguno es respetable o infeliz sobre la faz de la tierra.

Así muestran sus relaciones conmigo y yo las acepto,

me traen señales de mí mismo, dan pruebas claras de que

las poseen.

Resulta muy común –es raro el caso contrario– que el campesino conserve toda su vida una nostalgia por la tierra y el arroyo, por la vegetación y el pájaro, por el felino y su presa. Puede ser porque la mayoría de los campesinos que llegaron a las ciudades no lo hicieron por deseo, sino huyendo de la violencia y la pobreza. Luego, no es ley natural que el trabajo en el campo sea malo en términos de utilidades; las malas políticas decretan esa ley cuando el campo es tan azotado, cuando es abandonado.

Aquella primera edición de El olor de la guayaba que mi padre tenía, la de 1982, se perdió, tal vez como se perdió hace siglos Sobre las ideas (Περὶ Ἰδεῶν) de Aristóteles, es decir, injustamente. Hace tiempo estuve buscando con libreros y coleccionistas un ejemplar. Fracasé: o no se conseguía, o no quisieron vendérmelo. Algunos años después encontré uno en la biblioteca de la casa de una amiga de la que fuera mi esposa. Una biblioteca por demás muy pequeña; no era la de un lector, sino la de una familia como tantas que tienen en un atril una Biblia grande con un plástico encima para que el polvo no profane la Sagrada Escritura, y al lado una repisa con unos cuantos libros que no han leído y muy seguramente no van a leer jamás.

Confieso que le dije a mi esposa en ese entonces: «Los libros son de aquellos que los leen y los aman, no de aquellos que los tienen para nada». Lo robé, era un volumen pequeño y delgado. Primero lo puse doblado entre mi pierna derecha y el calcetín; después, como lo consideraba sagrado, lo puse dentro del bolso de mi esposa para que no se dañara. Temblaba de miedo, como si estuviera robando diamantes; para mí esa edición era un diamante. Al salir de la casa, a mis ojos no podía creerles la magnificencia del hallazgo y el robo. Después de un tiempo confesé a la dueña de aquella pequeña biblioteca mi gran crimen, y me dijo: «Si me lo hubieras pedido, te lo hubiera regalado».

Los colombianos no son grandes lectores en general. Esta es una de las grandes deudas históricas del país: una cultura mucho más amplia de la lectura, de la ciencia, de las artes, que los abarque a todos. Estoy seguro de que todos serían una mejor versión de sí mismos si leyeran buenos libros, si las mentes desconfiaran más de las opiniones masificadas y confiaran más en el conocimiento de los hechos, si la experiencia se enriqueciera con la universalidad del arte. Los colombianos no son en general buenos u oficiosos lectores, pero los menos godos sí lo son; por poner unos ejemplos autóctonos, leen a Gabriel García Márquez, y de pronto a Álvaro Mutis o a León de Greiff, tan distintos cada uno del otro. Hasta son más o menos lectores de Jorge Isaacs y su novela María. Para unos, esta obra es una corona de la literatura de amor, para otros es una historia cursi, y para otros más es un canto al injusto latifundio, o un relato en el que en el autor, inconscientemente, dejó escapar su conflicto entre sentir y poseer.

A mi padre sí que le hubiera gustado tener desde pequeño con qué comprar libros; hablaba de los que había leído –los de Gabo, por supuesto, La vorágine, La casa de las dos palmas, los poemas de Porfirio Barba Jacob– con un brillo de estrellas resucitadas en los ojos. Yo he podido ver selvas, ciudades, países, continentes; he probado lo que cocinan las mentes y las manos de hombres que tienen otros credos, o que no tienen ninguno; he tomado vinos buenos y malos; he podido leer todos los libros que él hubiera querido leer, he podido hacer estas y más cosas que él no pudo porque no tenía cómo hacerlas o con qué comprarlas.

César Augusto Guerra, un amigo y hermano, me dijo una vez que los libros le habían salvado la vida. En principio, le habían salvado las temporadas de vacaciones cuando era niño. Mientras sus amigos viajaban a islas hermosas, campos alucinados o ciudades fascinantes, él se dedicaba a buscar, en las siempre escasas bibliotecas públicas, de colegios o universidades, libros que hablaran de esos parajes. Reconstruía todas sus características y las escribía, se las aprendía de memoria y se imaginaba en esos lugares. Por esta razón –me contó– le hubiera gustado ser geógrafo o historiador, pero terminó siendo matemático. Yo repuse que no había sido en vano, pues aquella imaginación emancipada era lo que le permitía ser genial con las matemáticas.

Tengo que decir, parafraseando a Jorge Luis Borges, que ahora no rebajo a lágrima o reproche la declaración de la maestría de Dios, de la vida, por haberme dado con magnífica ironía a la vez los libros y la noche. En Borges, grandísimo lector y que vivió la lectura como fuente de felicidad, esa ironía fue quedar irreversiblemente ciego a los 55 años, y luego ser designado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Ciego de los ojos de la carne, nunca fue ciego a las ideas. En mí la ironía consiste en que fue un hombre sin títulos académicos ni prestigio científico el que me condujo, quizás sin quererlo, al amor más grande de mi vida: la biblioteca total de los libros y la biblioteca total de la vida.

Índice o contenido

Prólogo

Una caja fuerte de guadua

Prohibido orinarse en la cama

Cargando victorias

Durmiendo entre la mierda y las gallinas

El bombonero

La foto de la primera comunión

El olor de la guayaba

El partero de yeguas y vacas

Los desaparecidos

Café y panela en las heridas

El encuentro con el diablo

¿Qué decimos cuando hablamos de derechos humanos?

¿Qué decimos cuando hablamos del otro?

Cierre

Biobibliografía abreviada

Andrés Felipe López López, Ph.D., natural de Tuluá, Valle del Cauca (Colombia), es profesor de la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Pontificia Bolivariana y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Ganador del «Primer Concurso de Ensayo fray Roger Bacon» con el trabajo titulado «The Ancient of Days de William Blake».

Autor de once obras de ensayo o de libros académicos de investigación, los tres más recientes: El hombre que creía demasiado. Francisco de Asís en Chesterton (México), La pobreza universal. Relatos y ensayos, una hibridación (Colombia) y Kurt Gödel o sobre las paradojas (Colombia).

Creador de la novela Historia de una imaginación memorable (USA).

En poesía, autor de El vestigio de tu sangre persigo entre la hierba (Colombia); Del amor a ti y a otros asuntos (Argentina) y Arde, vida poetizada (Colombia).

Editor académico o coordinador de seis obras colaborativas o de varios autores, las tres más recientes: Estudios de estética en filosofía y literatura de la baja Edad Media: los casos Buenaventura de Bagnoregio y Dante Alighieri; Mathesis y Logoi. Contribuciones a la filosofía de la lógica y la filosofía de la matemática y Dante Alighieri. 700 años de gloria. En prensa, dos obras colaborativas más, coordinadas por él, a publicarse este mismo año, con títulos: Arte, ciencia y belleza en el Renacimiento. Historias, ensayos y artículos y Filosofía y literatura. Relaciones, debates y propuestas.

Comentar