![]()

Sigo mi viaje, pero no solo observo el rio y el espacio circundante, sino posiblemente algo más importante: los habitantes de la ciudad. El calor no impide que las personas salgan para hacer su vida como tampoco lo haría la lluvia, la cual como el calor suele ser prolija cuando hace su aparición en escena, pues el imperativo vital es incompatible con dejarse vencer por el clima, sea el que sea elegido por el caprichoso genio que controla las nubes y vientos de la ciudad.

Medellín es pequeña en espacio, incluso con la otra banda ya llena, no sería mucha la distancia entre extremos, ya sea de norte a sur o de oriente a occidente de tal forma que si no tuvieras que competir con la enorme cantidad de vehículos que se pelean, metro a metro, el paso por las ya demasiado estrechas calles y carreras a las que el remoquete de avenida o autopista les cae como un eufemismo, podría recorrerse la ciudad en unos pocos minutos; sin embargo, como los vehículos, las personas de todas las regiones y nacionalidades inundan inexorablemente esta tacita que en algún tiempo fue de plata y que aunque la ciudad no deja de ser bella, es hoy un espacio sobrepoblado con riesgo de llegar al límite de sus capacidades en poco tiempo.

Así como en la anterior crónica hablamos de los motivos que dispararon la expansión de la ciudad, también toca entender la enorme marea que causó que la población pasara de unos 120.000 habitantes en 1945 a 2´630.000 millones, 4´173.000 extensibles a toda el área metropolitana y contando en la actualidad. Y es que hoy toca hablar del área metropolitana pues ya las fronteras de la atiborrada urbe se han vuelto más borrosas que nunca. Aunque la proverbial capacidad de procreación de las antiguas generaciones de antioqueños pudo ayudar, el verdadero motor como casi siempre de esas explosiones demográficas es la migración, así que si hablamos de la población de Medellín nos toca comenzar a hablas de las migraciones.

MIGRACIONES INICIALES

En las épocas anteriores las migraciones en Antioquia estaban dominadas por la colonización y la visión del mito colonizador representado tan vívidamente en horizontes, la gran obra del pintor Francisco Antonio Cano, así que todo el mundo iba hacia el sur a buscar nuevas tierras e incluso, muchas familias partieron de lo que hoy es el área metropolitana con vistas hacia el nuevo porvenir. En las zonas recién abiertas había suficiente trabajo acompañado de un creciente nivel de ingreso y actividad económica como para que la ciudad pudiera atraer en principio las migraciones, pero el incremento de la actividad industrial, las mejoras en los servicios públicos y las ofertas de educación fueron atrayendo de vuelta la población, al principio de manera creciente y controlada pero que luego se convertiría en una avalancha al finalizar el siglo XX, en gran parte incrementada por los fenómenos de desplazamiento debidos al conflicto interno. Esto se puede ver en las comunas del norte donde se encuentran los sectores más populares de la ciudad, donde se puede apreciar en la parte baja de la ladera una urbanización de cuadriculas romanas típica de la cultura occidental que se ve diluyendo como si se pixelara hasta convertirse en una formación fractal y compleja en la parte más alta de la ladera.

En esta parte nos concentraremos en esos primeros tiempos donde la migración era absorbida sin problema por la ciudad cada vez más necesitada de mano de obra. Como habíamos dicho, esta población venia buscando trabajar en las florecientes industrias, una economía cada vez más dinámica que consumía más bienes y servicios, así como mejores servicios públicos y educación, cosas que faltaban en las regiones.

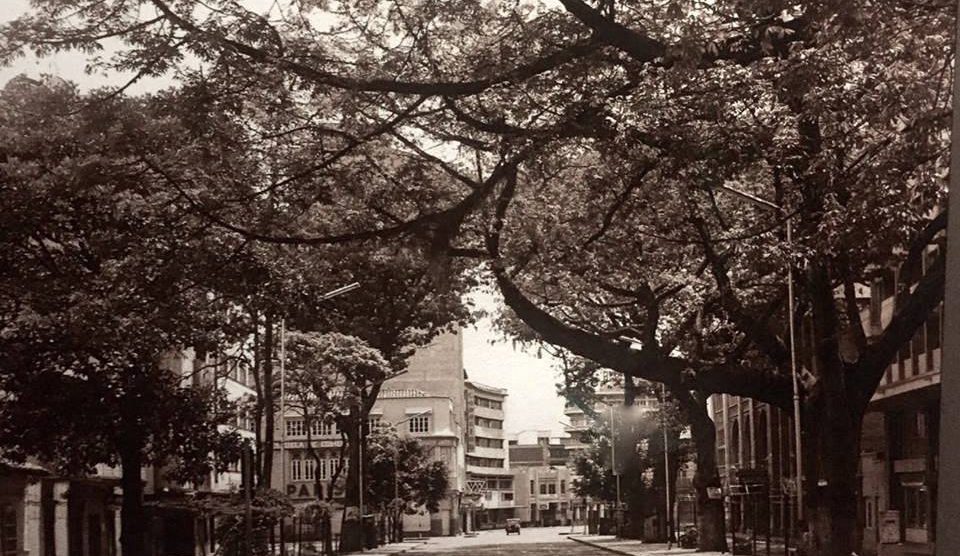

En el país se vivía la violencia política partidista que en otras regiones estaba causando verdaderos estragos; sin embargo, en Antioquia, que si bien no estuvo exenta, esta ola violenta fue menos pronunciada. Comparar las fotos de la ciudad de la década del cincuenta con las de las zonas rurales de la misma época, nos revela algo que sería el karma por venir, pues la diferencia notable nos habla de una historia disonante entre ambas realidades, como si fueran mundos o países diferentes.

Colombia siempre ha sido un país de pocas ciudades, de hecho, la concentración de la población en las zonas urbanas como vimos es reciente y se dio en pocos núcleos urbanos, seguro por las dificultades geográficas del país que desconectan hasta el día de hoy todas las regiones aunque también hubo una clara desidia desde tiempos de la colonia hasta hoy por establecer más centros poblados con la excepción de la colonización antioqueña, donde se le elevaron a nivel de municipios los nuevos poblados en tiempo récord. Luego de la independencia, las ciudades más importantes del país en esos momentos: Bogotá, Popayán y Cartagena, no pasaban de los 30.000 habitantes y los entonces tres millones de colombianos (o neogranadinos) vivían desperdigados por los vastos territorios del país, pero Cuando la economía comenzó por fin a despegar a principios de siglo y se fueron mejorando las infraestructuras, lentamente todo fue confluyendo a la ciudad.

LOS NUEVOS BARRIOS

Después de pasar a la otra orilla, se fueron expandiendo los nuevos barrios como laureles, conquistadores, Fátima y en robledo Pilarica entre solo algunos ejemplos. A estos barrios se fueron mudando las elites que lentamente abandonaban prado en su trashumante intento por escapar y llegar a las nuevas realidades recién aprendidas, pero además se iban también mudando las nuevas clases medias, algunas provenientes de los municipios y cada vez más extensas, para las cuales se cumplía el sueño de una vida mejor. Muchos de estos barrios se formaron con financiación de algunas de las más importantes empresas y con inversiones de la ciudad, razón por la cual hay barrio obrero, parque obrero, así como múltiples barrios completos que le deben su origen a la acción de una industria colindante como paso en pedregal, lorena o guayabal para solo dar algunos ejemplos. El cine, la radio y la prensa permitían un flujo de información sin precedentes en el mundo de posguerra sin contar que en el cincuenta y siete llegaba tardíamente la televisión mostrando en ese tiempo por primera vez el mundo más allá de los límites del país en tiempo real. Ya no eran los viajeros esporádicos de las elites y los inmigrantes exiliados por las guerras quienes traían noticias del resto del mundo.

El baby boom se imponía en el mundo y claro está en Colombia también se hacía sentir y aunque la mejora de las condiciones de vida fue más pronunciada en el primer mundo, también Latinoamérica presenta mejorías notables, aunque bastante más modestas. La economía de consumo se imponía y ambas cosas confluyeron: más persona y aspiraciones de vida más ambiciosas que por demás eran justas y necesarias en un mundo moderno que acorralaba al viejo de manera inexorable. Luego la violencia política, en parte como producto de las dinámicas locales como también producto de la guerra fría, le pondría a esto un remate más violento del cual luego nos tendremos que ocupar, pero al menos en esos primeros años y en Medellín la migración fue como habíamos dicho ya, más ordenada y asimilable y los nuevos barrios, que fueron dotados con bellos espacios públicos, infraestructuras y una clara planeación.

NACE EPM

Desde la peste producida por la leche que se tomaban las familias pobres manadas por la alcantarilla del palacio amador y el alumbrado que según marañas iba a jubilar la luna, siempre se fue necesitando una mejora en la oferta de servicios públicos, pues no se puede concebir la ciudad moderna sin una prestación eficaz de ellos.

De los literales morideros que podían ser las ciudades en la antigüedad se pasó a una creciente preocupación por prestar primero agua, luego energía y por último comunicaciones además de la capacidad de evacuar los desechos de todo tipo de manera higiénica para mantener las enormes masas que ahora habitaban la ciudad.

La Medellín del tren tuvo crecientes necesidades en estos servicios y con cada necesidad iban apareciendo esfuerzos algunas veces públicos, otros privados, otros tantos mixtos que iban supliendo las crecientes necesidades de la población, pero los ambiciosos proyectos para la ciudad necesitaban una solución más asertiva que dieran confianza en este importante aspecto.

Desde 1913 se dio en el país una importante ola de municipización de los servicios públicos lo que generó que estas fueran pasando de ser mixtas o privadas a ser públicas, pero eran regidas por juntas de ciudadanos notables. Se fue pasando de las empresas públicas municipales creada por Alejandro Echavarría al departamento de empresas y servicios que englobaba desde la generación eléctrica hasta el matadero, camino que llevaría a que en 1955 nazcan Empresas Públicas de Medellín (EPM) y empresas varias (EEVV) que se dividieron las prestaciones de servicios de una manera más acorde.

Algo que tuvo siempre EPM fue un gobierno corporativo, al estilo que siempre se ha impuesto en la ciudad del que ya hablamos y que permitió que pasara de ser una simple prestadora municipal a una multinacional que le aporta a su propietario, o sea toda la ciudad, un importante redito además de la ya importante prestación del servicio. Es claro que sin este factor el solo hecho de robarle la ciudad al rio y recibir las migraciones no hubieran bastado para concluir el ambicioso proyecto que en ese momento era Medellín.

LA UTOPIA DE LA CLASE MEDIA, LA CIUDAD DE LOS CINCUENTA

Ya se tenía espacio, dinero, gente, servicios públicos y espacio disponible…nada se interponía entre la ciudad y su éxito, este confirmaba que su camino era cierto. Había que buscar nuevas formas, algo repetido en la ciudad y por esto que esta es una ciudad que se hace diferente en cada parpadeo, pues seguro cada treinta años se estrena una nueva Medellín si no antes. Las experiencias del pasado, los nuevos aprendizajes y las nuevas expectativas se mezclaban para crear la argamasa que uniría esta nueva sociedad prospera.

La Medellín de los cincuenta y parte de los sesentas era un hervidero de personas que no iban a buscar el sueño americano, pero si medellinense, pues quien llegaba encontraba trabajo y mejoraba su situación casi de inmediato en la mayoría de los casos y además de trabajo educación para las numerosas proles, espacio, una vida diferente y esperanzadora. Por otra parte, se proyectaba una ciudad nueva, moderna y resplandeciente que valorara sus preceptos, todo era dorado y hermoso, todo un sueño tradicionalista como si de una portada del atalaya se tratara.

La ciudad de los cincuenta y una parte de los sesentas veía a Cantinflas y las películas del cine de oro mexicano, comenzabas a escuchar a Lucho Bermúdez y Pacho Galán, las versiones colombianas, más en formato que en contenido, de las big band de los estados unidos, la sonora matancera o la orquesta de Dámaso Pérez Prado. La ciudad se convirtió en el epicentro de este descubrimiento bienaventurado de la música propia pues aquí se establecieron los más importantes sellos musicales y por fin el país pudo comenzar a valorar su propia cultura antes completamente subvalorada, la cultura más cercana al cuerpo del caribe comenzó a hacer su nicho allende los andes y luego de allí saltó al resto de Latinoamérica.

Además del cine la gente escuchaba la radio, vestía generalmente de la misma forma que el resto del mundo occidental pues las ropas se copiaban de las revistas y películas ya que todo el mundo ahora quería parecer actor de una de ellas, aunque esto era más evidente en las clases media y alta pues la clase obrera escasamente podía hacerlo los domingos cuando usaban sus mejores galas. Los autos si eran una mixtura pues solo se empezaron a ensamblar autos en Colombia a partir de 1.962 y por su alto valor, fuera del poder adquisitivo del promedio, hacía que estos se mantuvieran rodando hasta su último suspiro. La ciudad ahora quería ser otra cosa; más sin embargo, todavía seguía atada a su inmortal tradicionalismo, permitiendo observar un mosaico de modernidad y pasado conviviendo encada rincón.

Pedro Nel Gómez el gran muralista y que como rivera y Siqueiros reconstruyó con sus murales la memoria de la ciudad y la región también inspiró el desarrollo de las circulares de laureles, un quebradero de cabeza todavía hoy, inspirado en el concepto de la ciudad jardín que ya era caduca en Europa donde nació, pero tan romántica como para inspirar a un soñador de esta ciudad. En pocas palabras, la idea de ciudad jardín era un grupo de urbanizaciones circulares entre una enorme extensión verde contrastante a la cuadricula romana. Paradojamente el centro de esta pionera idea de ciudad era la universidad pontificia bolivariana, que había nacido en anteposición de la cada vez más popular y progresista Universidad de Antioquia. Una paradoja de esta región es que los conceptos siempre se reinterpretan y complementan. Ya entonces se construían los barrios de los que tanto hemos hablado (laureles, algunas zonas de belén entre otros) a imagen y semejanza de las añoranzas nacidas allende los mares.

Una ciudad moderna por fuera, conservadora por dentro, prospera y soñadora en todo caso. Representada en su nuevo arte, nuevas construcciones, nuevos deseos y anhelos, la tacita de plata, la ciudad que de pueblo se había transformado en un pequeño paraíso deseado, ¿pero esto se conservaría? Obviamente hoy sabemos que así no fue. Este mosaico del paraíso, que fue creado uniendo los retazos del pasado con los del futuro y que, así como con las aspiraciones de muchos, más allá de toda duda funcionaba, pero tenía sus puntos débiles y como toda cosa aparentemente perfecta esconde sus falencias y grietas detrás del brillo deslumbrante.

Esta historia es la que vamos a descubrir prontamente pues todo este hilo tiene sus eventos de prosperidad, caída y resurgimiento como iremos viendo pues esta historia no ha acabado e incluso hoy continua.

Comentar