![]()

Quizás la paradoja más grotesca de nuestro tiempo sea que creamos necesitar inteligencia Artificial (IA) para que nos recuerde cuando descansar. Aplicaciones que nos dicen cuándo respirar, relojes que nos notifican el sueño y plataformas que nos enseñan a “no hacer nada” mediante cursos en línea de mindfulness. Se cuenta sola: hemos convertido el descanso en un producto más del mercado, una mercancía emocional que tiene alta demanda.

Mientras tanto, el nuevo ídolo— la inteligencia artificial— no descansa. Ni debe. Trabaja, calcula y predice a la velocidad de la luz. Y nosotros, ¡que miedo! De quedarnos atrás, tratando de imitar a las maquinas. La humanidad, en su devoción tecnológica, ha confundido el progreso con la aceleración y la conciencia con el algoritmo. De ahí que hablar hoy de lentitud, ocio o contemplación— como surge en cada reflexión de Byung-Chul Han, Carl honoré o Jenny Odell entre otros— suena casi herético. En tiempos donde todo se optimiza, detenerse es un acto de disidencia.

Byung-Chul Han lo grafica con precisión: ya no somos esclavos del deber, sino devotos del rendimiento. El látigo del amo fue sustituido por la sonrisa del emprendedor. Ya nadie nos explota, se anticipa — “la moral del rendimiento, como nueva teología del cansancio”— porque aprendimos a explotarnos solos, con una buena actitud y Wi-Fi. La inteligencia artificial, lejos de liberarnos, se ha convertido en la metáfora perfecta de esta moral moderna: una conciencia sin cuerpo, sin cansancio, sin pausa.

La IA representa el sueño del capitalista hecho código, con una productividad sin límite, una eficiencia sin desgaste. Pero lo que olvidamos— en nuestra adoración por la inmediatez— es que la vida humana es finita, y por tanto, imperfecta. Al no aceptar nuestros límites, caemos en la trampa de intentar ser máquinas. Y ese intento nos está deprimiendo, nos está enfermando.

En ese contexto, Elogio de la lentitud de Carl Honoré no es un manual de bienestar, sino un manifiesto político: desacelerar para vivir. Frente al ruido de los servidores, suena casi poético decir que comer despacio o leer sin interrupciones es una forma de resistencia. Pero lo es. Porque cada gesto lento desactiva, aunque sea por un instante, el engranaje del rendimiento perpetuo.

Cómo no hacer nada —con provocador ejemplar— de Jenny Odell, se podría lanzar una bomba conceptual: el descanso no es pasividad, es resistencia. Alejarse del ruido digital es hoy un gesto político. No hacer nada— en un mundo que lo cuantifica todo— es subvertir el mandato invisible del capitalismo de la atención.

Vivimos bajo una vigilancia amable, una sumisión voluntaria. Ya no necesitamos capataces, porque nosotros mismos actualizamos nuestras cadenas. Cada clic, cada scroll, cada “descanso” monitoreado por una app, refuerza nuestra servidumbre. El descanso ha sido domesticado, se ha vuelto una pausa higiénica para seguir produciendo más.

Ya lo expresaba Alex Soojung-Kim, solo quienes saben parar pueden crear mejor— un gran avance de sus investigaciones en neurociencia— pero nuestra sociedad no quiere creadores; quiere operadores. Por eso el descanso se vuelve sospechoso, quien se detiene parece improductivo, y quien no publica nada parece ausente. Hemos olvidado que pensar requiere de silencio, y que el alma también necesita cargarse de batería.

Josef Pieper lo entendió antes de que los algoritmos colonizaran la mente, el ocio no es un lujo, es el origen mismo de la cultura. Sin ocio no hay filosofía, no hay arte, no hay pensamiento. Y sin pensamiento, solo queda la repetición de una coreografía de datos bailando sin sentido.

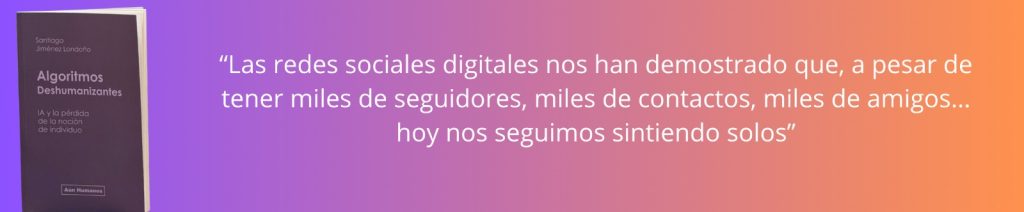

Desde Séneca se advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo perdemos muy rápido. Hoy lo perdemos frente a las pantallas que simulan la compañía y plataformas que ofrecen distracción instantánea. El ocio ha sido degradado a entretenimiento, y el descanso, a un “modo oscuro” del consumo.

Recordemos a ese monje japonés que encontraba placer en leer a la luz de una lámpara, seria hoy un desertor del sistema. Sin embargo, en su gesto silencioso hay una forma de inteligencia que la IA no puede replicar: la capacidad de demorarse, de observar sin buscar nada, de pensar sin propósito inmediato. La contemplación, en un mundo saturado de información, se ha vuelto un acto radical.

Quizás el desafío más urgente no sea programar máquinas que piensen, sino enseñar a los humanos a detenerse. La inteligencia artificial podrá predecir comportamientos, pero no dimensiona lo que da sentido al tiempo. Nosotros podemos hacerlo, si recordamos que descansar no es un error del sistema, sino una forma de reconectarnos con lo esencial.

En un mundo que idolatra la eficiencia, descansar es casi un insulto. Pero es justamente allí donde reside su poder subversivo. Parar, contemplar, aburrirse incluso, es volver a reclamar lo que nos pertenece: el derecho a ser más que datos útiles.

La humanidad no se extinguirá por las máquinas con IA, sino por olvidar que, a diferencia de ellas, podemos cerrar los ojos y soñar.

Si, ¡Soñar! Con una revolución del reposo.

Comentar