![]()

“Hace poco volví a mirar viejas conversaciones con personas que seguramente hoy no piensan en absoluto en mí. Trataba de seguirle la pista a algo inexistente en la actualidad, pero significativo en su momento (…) Al releer viejas conversaciones no se busca solamente las palabras. Se intenta, sin importar los obstáculos, traer al presente lo que fue real en el pasado”.

La primera vez que leí la famosa frase de Pascal, —«el corazón tiene razones que la razón ignora»—, no me generó un mar turbio de pensamientos ni emociones. No causó en mí ninguna incertidumbre ni vislumbré verdad alguna y, exigiéndome sinceridad ante los posibles lectores, hasta me pareció un mal cliché del existencialismo prematuro. Los años tuvieron que transcurrir para que causara en mí una profunda conmoción. Esa punzante donación de sentido es la que me ha obligado a escribir sobre ello.

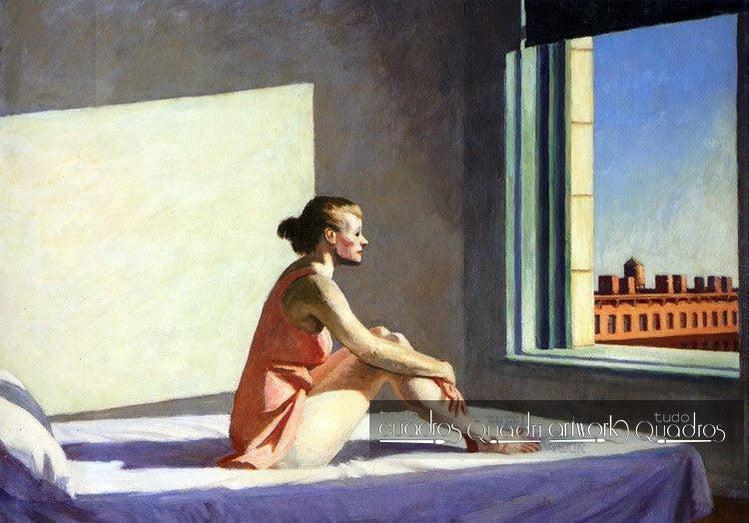

Hace poco volví a mirar viejas conversaciones con personas que seguramente hoy no piensan en absoluto en mí. Trataba de seguirle la pista a algo inexistente en la actualidad, pero significativo en su momento. Al no hallar un nexo que le diera sentido a ese pasado, caí en la melancolía. Eso es, terriblemente, una de las condiciones odiadas del malestar de no olvidar: la pretensión de rememorar vivencias que en el pasado fueron significativas y con el tiempo se desvirtuaron. Pero, ¿qué es eso que se rehúsa a olvidar?.

Al releer viejas conversaciones no se busca solamente las palabras. Se intenta, sin importar los obstáculos, traer al presente lo que fue real en el pasado. Un sentimiento, una ilusión o una promesa. Sin embargo, aunque se empeñen todas las fuerzas, no se puede revivir ese pasado con un temple original. Solo se obtienen retenciones, es decir, refiguraciones del pasado. Una vuelta a la memoria que no reanima el hecho sino lo proyecta. No vemos el reflejo de los tiempos pasados, sino la proyección sobre lo que quisiéramos que hubiera sido.

Las conversaciones pesan porque en ellas hubo algo inscrito, de aparente naturaleza real. Palabras escritas con el fin de trascender las fronteras del leguaje y ser tomadas como una entrega total. «Espero verte pronto. Nunca te olvido». Declaraciones contundentes que, aunque no escapen de la simplicidad, estaban impresas de intenciones. Buscar esas conversaciones no es un hecho al azar: existe una intención deliberada por evocar emociones o dudas que quedaron incrustadas en lo vivido. Al evocarlas, estas emociones adquieren un nuevo sentido. Eso puede ser contraproducente dependiendo del horizonte existencial y el estado afectivo de la persona que recuerda. Empero, eso es lo que menos importa a la hora de sufrir el malestar de no olvidar. Prima el masoquismo de reescribir los recuerdos y moldearlos al antojo.

Todos hemos sufrido, de una u otra forma, el malestar de no olvidar. Y resulta que aquella conciencia se despierta en intervalos breves pero intensos, abriendo una dimensión alterna entre lo que fue y lo que es. Una dimensión en la que todo pudo y puede pasar. En cualquier recuerdo me vuelvo a situar con una conciencia plena de los actos—en el sentido de ocupar la parte más central o intensa del recuerdo—, de lo que sentimientos y las palabras. Trato de corregir todo lo que pasó. Busco la mejor manera de haber actuado. Quizá —me digo— todo lo acontecido no haya sido tan trágico. Meto la mano en los recuerdos y juego a mi antojo, entonces, como cosa natural, las cosas malas no ocurrieron, las palabras no dichas se dijeron y los actos no ejecutados concluyeron en la acción. La nueva dimensión creada sigue su curso, empiezan nuevas situaciones y nuevos recuerdos se generan.

Ese es el problema que concierne a aquel que padece del mal de no olvidar. Dicha persona no puede distinguir con plenitud cuáles recuerdos son reales y cuáles no. Todo ocurre en esa dimensión extraordinaria, como una especie de doble vida. No se libra de ello hasta que un factor externo nos arrastra a la realidad. Queda, entonces, el vacío más duro de este malestar: nada de esto fue real. Los recuerdos se impregnan de ánimos bajos y el malestar ya se ha instalado en nosotros, haciéndonos sufrir por una vida que nunca ocurrió. Y, aunque nunca vaya a ocurrir, la sentimos como propia.

Lo más difícil de encarnar este malestar es que nadie nos puede recetar una solución. No existen tratamientos. Los psicólogos la confunden con la nostalgia. Los psicoanalistas con algún trauma de la niñez. Los psiquiatras como una consecuencia orgánica sobre la psique. Pero, por más que se intente explicar, nadie entiende de que se habla. No olvidar no es un anhelo o añoranza por algún tiempo o situación específica, no es felicidad ni tristeza. Es un modo de habitar en el tiempo. Una extraña forma de conservar una parte de nosotros mismos.

El malestar de no olvidar modifica el modo de darse temporalmente. Nos divide entre lo que ya no es y lo que todavía persiste. A ese “ya no” se le opone un “todavía ahora”. En esa tensión habita este malestar. Por eso el recuerdo es una vuelta al corazón (re-cordis). ¿Será que esa forma de no olvidar es un atisbo de presencia? Es decir, una forma de volver en-sí. Y, aunque todo esto devenga de aquella frase de Pascal y de mis impulsos por dejar ir en vez de recordar, petrificar dicho malestar en la vida es encontrar cierto consuelo.

Comentar