Se van, se van

Las casas viejas queridas.

Demás están,

Han terminado sus vidas.

Llegó el motor y su roncar

Ordena que hay que salir.

El tiempo cruel con su buril

Carcome y hay que morir.

(Francisco Canaro)

Una sociedad, que, de la mano de sus gobernantes, renuncia a la creatividad, y bajo la sombrilla ahuecada de cuidar sus críos y a los mayores, los conduce al enclaustramiento, desnuda la crisis civilizatoria en la que agonizan, su futuro y su memoria.

Los instrumentos sin usar, para el goce efectivo de los derechos, y la constitución de la niñez y la adultez, como sujetos demandantes de plenas garantías, fueron a parar al cuarto del rebujo, donde los pequeños se regodeaban de fantasía y los viejos anidaban sus recuerdos. Ninguno de los dos, desean asomarse a un espacio que se ha convertido en un sótano de castigo.

Ambos, abuelos y nietas, han sido de nuevo reducidos a infantes, seres sin voz, sin fonación propia. El poder instituido, bajo una democracia famélica, determina sin rubor alguno los quintiles de luz y calor solar que les corresponden por día; les han amputado las extremidades superiores para impedirles el abrazo y las inferiores para que no anuden, entre cobijas de colores, sus afectos.

La desolación -estar sin sol-, imprime su semántica sobre cuerpos sin melanina, sin libre movimiento; condenados, recogen rayitos de luz que se cuelan entra las rejas y con sus manos tiernas y dulces, se las refriegan por sus cuerpos, asimilando las caricias de sus abuelas o de sus nietos… o viceversa.

Las calles de ciudades y pueblos les extrañan; se siente sin alma. Les recorre, aún, a 28 grados a la sombra, ráfagas gélidas de vientos deprimidos, que no encuentran los sombreros de los viejos y las mantas de las abuelas para levarlas como cometas sin tirantes, y menos encuentra a los columpios cabalgados por chiquilines, que dan rienda suelta a sus cabellos y enredarse en ellos.

Los riachuelos urbanos se deshacen en lágrimas de sal que se evaporan melancólicas, porque su caudal tranquilo ya no encuentra pies, ni de niñas ni de viejos, para atracar por unos segundos su viaje, y temen con certeza que el poder está dispuesto a convertirlos a ríos sin memoria.

Las matas de los parques y los jardines se niegan a florecer sin sentido; con el avance del confinamiento, sus tallos se doblan tristes, emulando una genuflexión, que implora el regreso de los dedos que hasta hace cien días y cien noches, les consentían los pétalos. Como ellas, la abuelez y la niñez, anhelan ser contemplados.

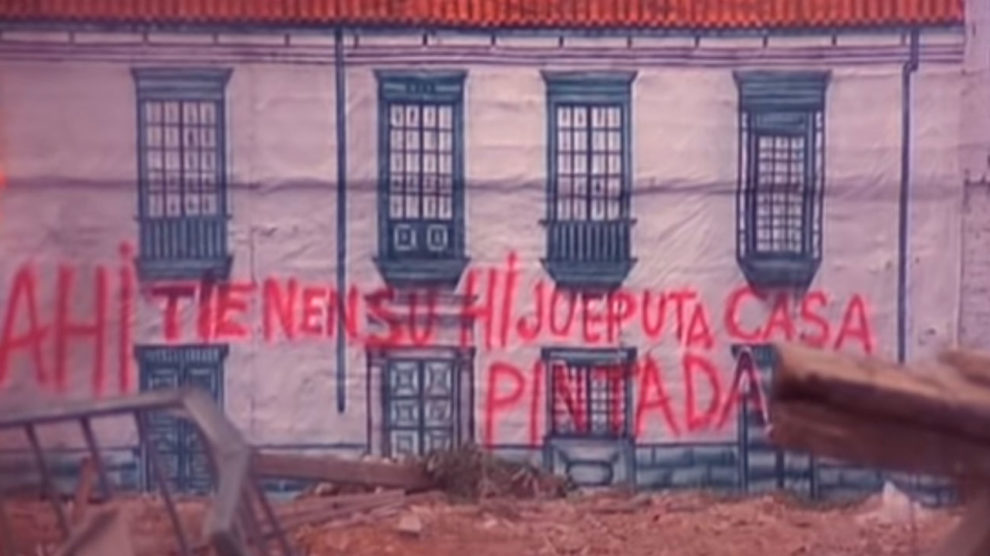

Comprendieron, que, en tiempo de pandemia, ésta lleva 200 años, los sueños se hacen pesadilla, y la pesadilla realidad: el enclaustramiento, oficiado por el Estado, deshizo con un soplo maligno la casa de paja construida por los abuelos; incendió las casas madera de las abuelas y les despojó de las moradas construidas en ladrillo y cemento.

Todo es posible, cuando la realidad y la pesadilla cambian de roles: los cerditos al crecer, se hicieron ministros: uno de hacienda y otro de vivienda…el tercero, nombró a los dos anteriores.

Como toda ley, este cuento tiene nombre: hipoteca inversa.

Comentar