![]()

“Onetti criticó fervientemente a Vargas Llosa por la disciplina de oficina con la que se sentaba escribir, convencido de que eso no le sentaba bien a la literatura. (…) Escritores como Onetti desencantaron la posibilidad del escritor que se compromete hasta el nivel de superar las barreras de lo narrativo. «Un escritor que entra en la política está perdido», recalcó en una de sus entrevistas cuando le preguntaron por Vargas Llosa”.

Onetti criticó fervientemente a Vargas Llosa por la disciplina de oficina con la que se sentaba escribir, convencido de que eso no le sentaba bien a la literatura. Esta cuestión —la forma en que un escritor se sienta a escribir— no es indiferente para una persona que vive la escritura, y esa crítica nos reveló el carácter metódico que un hombre como Vargas Llosa necesitaba. En virtud de ello valdría la siguiente pregunta que trasciende la vocación del escritor y nos permite retomar la discusión en cuestiones fundamentales: ¿cuál debería ser la actitud o disposición con la que un escritor afronta al mundo?

Para muchos, esa disciplina de oficina, en apariencia técnica y rigurosa, estaba desvinculada de cualquier actitud política o ideológica. Para otros, era la muestra clara de compromiso, la loable disposición que se asume a la hora de querer ser escritor. Para mí, representaba la búsqueda de un hombre por el orden y la eficacia.

A dos días de su fallecimiento —por lo menos desde que empiezan a escribirse estas palabras—, en este transcurrir de horas, las venias y cesuras no han dado tregua. Nos dolerá admitir que esto es más que evidente tratándose de un hombre como Vargas Llosa. ¿Se esperaba menos ante uno de los escritores latinoamericanos más polémicos de las últimas décadas? Su propia vida nos devuelve nuevamente a la trillada polémica sobre los autores y sus obras, a saber, ¿se puede separa al autor de su obra? Su muerte, porque en vida defendió su devenir, nos lleva a continuar esta discusión sin su defensa.

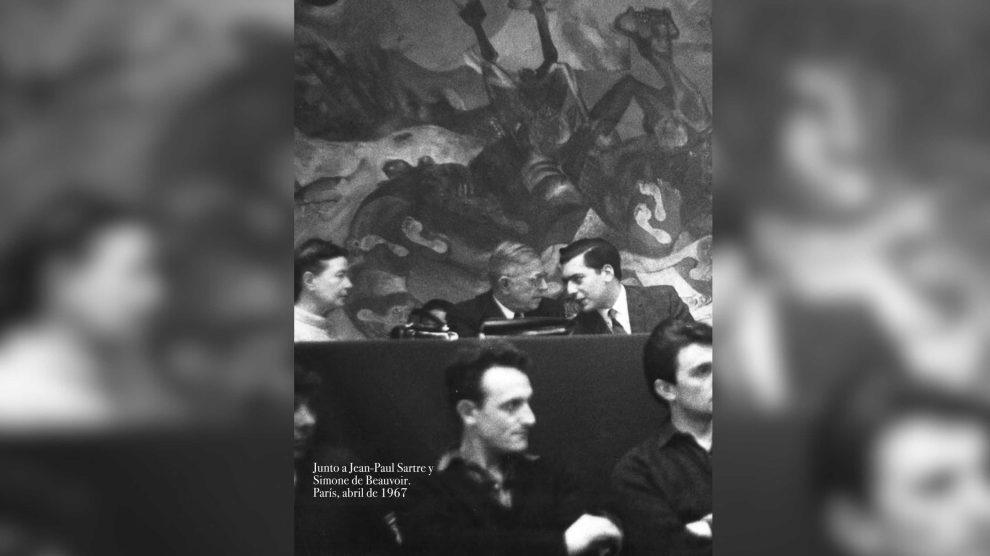

Estas palabras no pretenden defender ni acusar a un hombre que ya no puede defenderse. Sería más que un despropósito el rememorar su vida a través de las disputas que hoy por periódicos o redes sociales se ven. Mi humilde interés consiste en exponer cómo un hombre vive las contradicciones sin por ello llegar a perder su voz. Aprovecho, entonces, la imagen de un hombre que militó en la izquierda comunista y compartió sillas con Jean-Paul Sartre —de quién siempre se consideró un ferviente admirador—y terminó siendo un neoliberal. Un hombre que era considerado el más acérrimo crítico de Fujimori y terminó apoyando a su hija Keiko Fujimori en las elecciones de 2021. En pocas palabras: un hombre lleno de contradicciones.

Maurice Blanchot, en El espacio literario, nos dice que el escritor renuncia al “yo”. Esta renuncia es provocada por una disposición acerca de lo que se habla o se escribe, lo que, en pocas palabras, conlleva el lenguaje que nadie habla. Se entra en un halo divino a la hora de escribir. Este devenir o disposición nace a partir del arte. El escritor debe renunciar a su “yo” para abordar esa aparente objetividad que emerge con la escritura. Ante esa preocupación se buscan las maneras de reencontrase y en su mayoría se recurre al mismo medio por el cual se ha renunciado: la escritura. Pero, con Vargas Llosa no hubo escritura que le devolviese el “yo” perdido. Buscó otro medio: la política.

Se podrá especular acerca de las razones que causaron su ruptura con el marxismo, desde el autoritarismo hasta el fracaso económico, pasando por el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla. Pero, sin lugar a dudas, la disputa entre la libertad individual y las estructuras colectivas tuvieron mucho que ver. Este choque era causado por la imposibilidad de un sistema limitado a pensar al sujeto únicamente a partir de las condiciones materiales. Esta larga tradición de intelectuales que debatieron los fundamentos de una ideología predominante y llamativa, entre los cuales podemos situar a Ernesto Sábato y Sartre, quisieron proponer discusiones arriesgadas dentro del seno del partido. Dichas ideas transitaban desde “la dialéctica era aplicable a los hechos del espíritu, pero no a los de la naturaleza”[1] hasta la pretensión de reconciliar el marxismo con el existencialismo para hacer inteligible la conciencia histórica. Todas se consideraron un delito grave por separar la teoría de la práctica.

Quizá para Vargas Llosa eso debió costarle su interpretación acerca de la libertad y como buen lector de Sartre su entusiasmo por la libre condena a escoger. Escogió deliberativamente romper lazos con todo proyecto colectivo cerrado. Como escritor sostuvo que la libertad del individuo debía primar por sobre todas las cuestiones, mientras que como político apoyó la fuerza de los mercados como garantes de la libertad. Esta visión de su política quedó enmarcada en las grandes disputas con los intelectuales de su época. No solamente abordadas desde el ámbito literario, sino también en su actuar político, lo que enardeció más la polémica que suscitaba sus postulados. Escritores como Onetti desencantaron la posibilidad del escritor que se compromete hasta el nivel de superar las barreras de lo narrativo. «Un escritor que entra en la política está perdido», recalcó en una de sus entrevistas cuando le preguntaron por Vargas Llosa. Y ni hablar del escandaloso debate con Octavio Paz y luego con Cornelius Castoriadis en el coctel.

Me arriesgo a creer que tal indignación surgió por la inesperada vuelta del “yo” que se había disipado para que aparecieran obras del talante de La ciudad y los perros y Conversaciones en la catedral. La esfera política, con su exposición pública, su irremediable cuidado en el discurso, la presencia y la elección, le posibilitó a Vargas Llosa afirmarse como individuo y expresar los límites de su libertad. Empero, esa afirmación necesitaba de una estabilidad que trascendía sus límites personales y, quizá, eso fue lo que encontró en el conservadurismo liberal que defendió hasta sus últimos días.

A propósito de su muerte van dirigidas estas palabras, pobres por lo demás, acerca de un hombre de contradicciones. Alguien que alzó su voz e intentó recuperar ese “yo” olvidado tras sus obras. Pero que, en ese intento por seguir siendo alguien, terminó generando grandes disgustos sobre sí. La muerte de Vargas Llosa y la creciente ola de discusiones sobre sus polémicas posturas en relación a la política, el lenguaje inclusivo y el futuro latinoamericano nos abre la siguiente pregunta: ¿es posible mantener una relación entre la literatura y el mundo sin tener que renunciar al hecho de tomar posición?

[1] Sabato, E. (1999) Antes del fin. (Colombia: Seix Barral)

Comentar