![]()

A mis estudiantes

Desde hace varios años me acompaña una intuición profunda, inspirada en El ser y la nada (1993) de Jean-Paul Sartre. Aunque rara vez la digo en voz alta, esta idea termina moldeando mi modo de vivir cada día en el aula: nadie llega “hecho” a la escuela; todos nos vamos constituyendo en el proceso mismo de enseñar y aprender.

Esa convicción me atraviesa cuando abro la puerta de un salón, cuando veo a los estudiantes entrar con sus prisas, sus silencios, sus dudas, sus pequeñas certezas. En su manera de sentarse, en sus gestos cotidianos, en las miradas que esquivan o sostienen, puedo ver que cada uno está en proceso, buscándose sin saberlo, igual que yo.

Y es desde esa manera de comprender la existencia, ese hacerse perpetuo, esa mezcla de certeza inestable y duda fértil, que comienza a perfilarse la historia que aquí se cuenta: la historia de un profesor que intenta existir mientras acompaña a otros. Un profesor que encuentra en el aula el espejo imperfecto de su propio camino y que entiende que la docencia no lo define, pero sí lo empuja a decidir quién quiere ser.

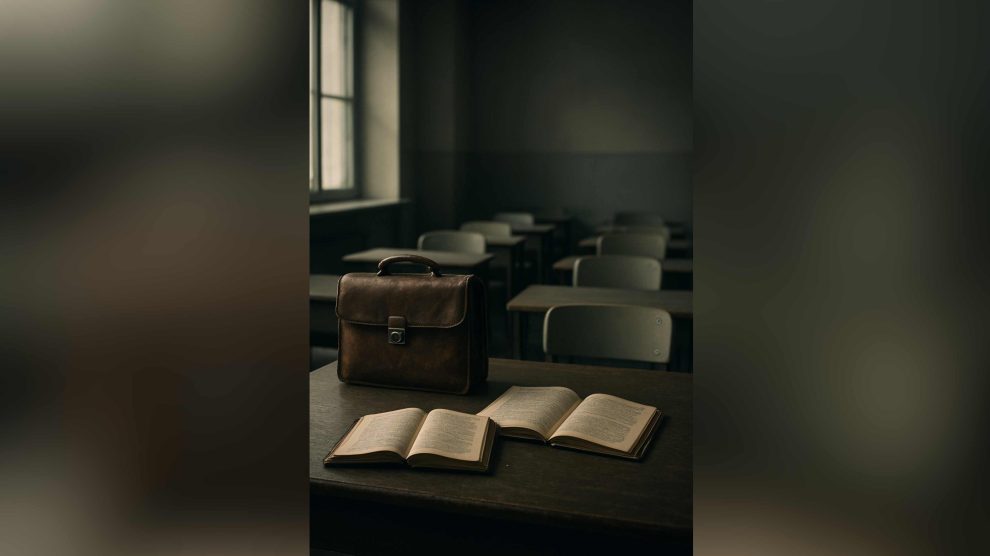

A sus espaldas carga un maletín gastado con su nombre. Dentro de él se encuentran algunos libros, cuadernos y notas que lo han acompañado en su camino, páginas subrayadas con ideas que, quizá, entendió por completo o siguen abiertas, esperando una nueva lectura. También guarda cuadernos con reflexiones rápidas, preguntas que nacieron en horarios de oficina, después de una clase particularmente intensa o mientras caminaba por los pasillos de la universidad, pensando en sus estudiantes y, sin quererlo, pensando también en sí mismo. No es un profesor de verdades absolutas. Es un profesor que se hace mientras enseña, que se transforma al escuchar, que se cuestiona al hablar, igual que sus estudiantes se hacen mientras preguntan.

Cuando entra al aula, respira profundo. No sabe exactamente quién va a ser hoy. Siempre hay un espacio entre lo que se es y lo que se intenta ser. Ese espacio, para él, es el aula. Sus clases no empiezan con teoría ni con definiciones. Empiezan con algo mucho más cotidiano y humano: abrir un lugar para encontrarse.

—Bueno —dice con una sonrisa leve—, ¿cómo están?, ¿qué tal sus fines de semana?

Las respuestas fluyen. Risas tímidas, comentarios sueltos, pequeñas historias que parecen triviales, pero que son puertas. Porque desde ahí, desde lo cotidiano, se abre la conversación hacia lo que tendrán que aprender, cuestionar y, tal vez, ojalá, transformar en su propio quehacer profesional.

En medio de ese intercambio simple, el profesor reconoce algo esencial: el aula no es un lugar al que se llega “siendo”, como si cada estudiante entrara ya completo, definido, seguro de quién es y hacia dónde va. El aula es más bien un espacio donde cada uno comienza a hacerse, casi sin darse cuenta.

Allí, en esas conversaciones aparentemente casuales sobre el fin de semana, los cansancios, las expectativas o los silencios, empiezan a revelarse pequeñas pistas del ser: la forma en que uno se sienta, la manera en que otro responde, la duda con la que alguien pronuncia sus palabras, o incluso el gesto de quien no dice nada, pero escucha con intensidad.

El profesor sabe que nadie entra al aula con una identidad terminada. Llegan con fragmentos: con lo que creen ser, con lo que otros les han dicho que son, con lo que les gustaría llegar a ser y con lo que temen no ser nunca. Y es allí, en ese encuentro entre fragmentos, donde empieza a construirse algo nuevo. Entre una pregunta y otra, entre una risa tímida y una confesión inesperada, cada estudiante va probando maneras de estar en el mundo, como quien ensaya una voz antes de hablar en serio.

El profesor ve cómo, a veces sin saberlo, empiezan a decir “yo” de formas distintas. Cómo cambian su postura cuando se sienten escuchados. Cómo su mirada se ilumina cuando descubren que una idea les pertenece. Cómo se estremecen cuando se ven reflejados en las historias de sus compañeros.

Es en ese espacio compartido donde algo comienza a tomar forma, casi sin que nadie lo advierta. Allí, como en un taller silencioso, el ser se va esculpiendo a sí mismo. No a través de grandes revelaciones ni momentos extraordinarios, sino mediante gestos diminutos: la forma en que alguien escucha, la manera tímida en que otro levanta la mano, la pregunta que surge sin estar prevista. Son estos actos pequeños los que terminan labrándole a cada estudiante y, también al profesor, una manera de existir.

Por eso, para él, cada clase se convierte en un rito: no uno solemne ni ceremonial, sino un rito íntimo y cotidiano donde ser es posible. Un espacio donde cada persona puede ensayarse sin miedo, equivocarse sin perderse, decir algo incompleto y aun así sentirse digno; un lugar donde, en medio de la duda, alguien descubre que también existe, que hay un lugar para su voz y que esa voz tiene peso en el mundo.

Más adelante pregunta, sin solemnidad, sin dramatismo:

—¿Sienten que lo que estudian los está ayudando a entender qué quieren ser?

La pregunta no apunta a la temática del día, sino a la vida misma. A cómo cada uno se descubre o se extravía en lo que estudia.

A veces un estudiante levanta la mano y dice, casi con vergüenza:

—Profe… yo estudié esto porque pensé que era lo que debía hacer, pero todavía no logro imaginarme ejerciendo esta profesión.

Y está bien. No tener claridad no significa estar fallando. A veces es una señal de que algo adentro quiere moverse. Ese “no saber”, lejos de ser un problema, es para él una pista profunda de humanidad. Una versión cotidiana de la nada: la apertura desde la cual uno puede comenzar a construirse nuevamente.

Otra estudiante dice:

—A mí sí me gusta lo que estudio, pero todavía no lo siento “mío”.

Quizá ese “sentirlo propio” llegue después. O cambie. O te cambie a ti. A veces la vocación se revela en el camino, no antes. Sin quererlo, está traduciendo a lenguaje cotidiano algo fundamental: que la vocación no es una esencia que se descubre como un tesoro, sino algo que se va haciendo, igual que el ser.

En esas dos o cuatro horas, el profesor también se transforma. A veces termina la clase con una sensación de plenitud; otras veces con la duda a cuestas. Hay días en los que siente que enseñar lo sostiene, y otros en los que siente que enseñar es un modo de huir de preguntas más profundas sobre sí mismo.

Pero incluso en esa contradicción encuentra un sentido: esa tensión entre la certeza y la duda lo mantiene vivo. Lo obliga a elegirse de nuevo. Lo invita a existir. Y, por eso, sostiene las preguntas como quien sostiene una linterna. Porque sabe que la pregunta abre un mundo, mientras que la respuesta lo cierra.

Cerca del final, suele decir algo que no suena a discurso, sino a una invitación a existir:

—Amen lo que estudian, y si no lo aman, aprendan a amarlo, porque será lo que los transformará y lo que les permitirá transformar a otros. La única forma de transformar y transformarnos es amando lo que hacemos. Conciban estos años en las aulas como una oportunidad para olvidarse por un momento de sus problemas, no como un problema más. Exíjanse y pidan que les exijan. Pierdan el miedo a hablar, porque quien no habla, empieza a dejar de existir. Existan desde la palabra, desde la duda, desde la necesidad de la incertidumbre, desde la inquietud de ser.

El profesor se queda en silencio unos segundos. Se para. Apaga el computador. Guarda un cuaderno donde la existencia está dada por la asistencia, aunque sabe que ese día, como en tantos otros, muchos asistieron… pero no existieron. Los mira y se despide:

—Que les vaya bien.

—Cuídense.

—Nos vemos la próxima semana.

El salón queda en silencio. Un silencio hondo, no vacío, sino cargado de presencia. Un silencio que parece detener el tiempo, donde algunos, casi sin darse cuenta, recuerdan que están vivos.

Referencia bibliográfica

Sartre, J.-P. (1993). El ser y la nada (J. Valmar, Trad.). Altaya S.A

Comentar