“Sólo quien es afectado tiene el potencial para construir un mejor mañana, sólo quien es afectado puede entender el dolor del otro, sus emociones, sus pasiones, sus miedos, sus abismos. Es el canal que permite tejer lo imposible. Incluso más que la palabra más racional que, en ocasiones, no logra su cometido de comunicar o generar empatía. El afecto es una chispa que puede demorarse en encender, pero que cuando arde, suele hacerlo con intensidad. ¿Cómo no sentirlo cuando una canción nos invade con sus notas? ¿Cuándo un poema nos evoca con sus versos un lamento? ¿Cuándo la pintura de un paisaje bucólico logra despertar en nosotros la tranquilidad inherente a la fuerza de la naturaleza? ¿o cuando un relato sentido de la guerra nos advierte sobre el dolor y el sufrimiento que conlleva el estallido de las bombas?”.

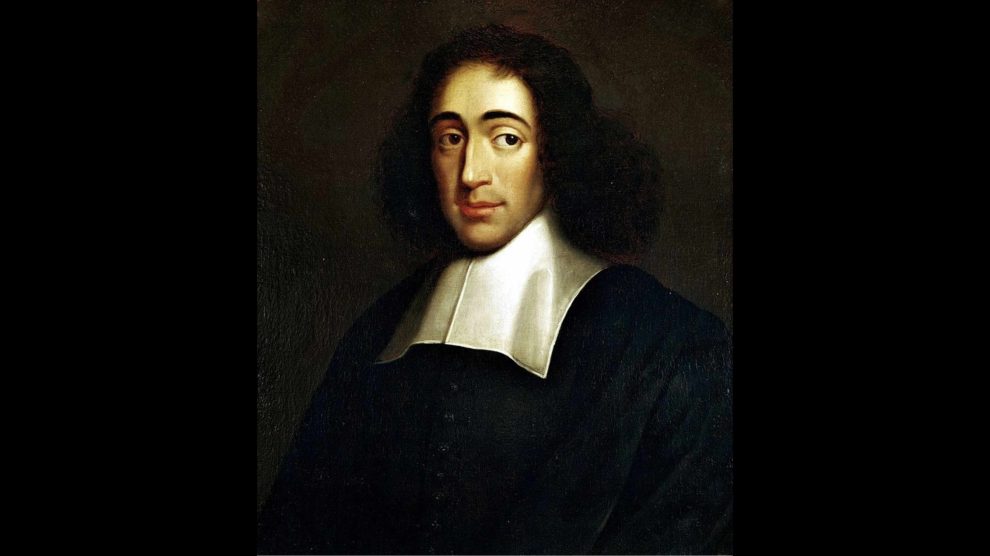

Algún día, sentado en su oficina de trabajo, Baruch Spinoza se dedica a pulir un lente con una lija, esperando alcanzar la curvatura perfecta. Su esfuerzo implica una profunda concentración y dedicación donde el más mínimo detalle podría romper varias horas de esfuerzo. Es aquella búsqueda del artesano de imprimir en la obra algo de sí mismo para crear algo nuevo. La óptica en el siglo XVII ya había logrado un apogeo considerable, con nuevas teorías, técnicas y herramientas que permitían moldear el vidrio de una forma que permitía que personas con problemas de visión pudieran tener una vida más digna. Pero estando allí, Spinoza se dio cuenta que había algo más. Y no pudo evitar preguntarse, en medio de la soledad de su taller, qué era aquello que él le estaba haciendo al vidrio y más importante aún ¿no serían su propio cuerpo y mente afectados como ese vidrio ante el esmerilado de sus congéneres, ante la lija de los tiempos? Los seres humanos no son estáticos, también son deformados (o moldeados), muchas veces sin ser conscientes de ello. El motor de aquel acto es el deseo de moldear el vidrio y darle forma. Allí, entonces, el filósofo neerlandés, inmerso en sus cavilaciones, llegó a una importante conclusión y creo un concepto que consideró adecuado, esa capacidad de un cuerpo de incidir en otro y provocar una emoción o reacción intensa la llamaría afecto.

Desde luego esta anécdota es apócrifa y parte de la imaginación turbulenta del autor de esta columna. Sin embargo, bien podría haber sido real, en un momento donde la filosofía y el conocimiento nacían de una relación intensa entre razón y experiencia. La teoría de los afectos de Spinoza parte de que todo ser humano está guiado por el conatus, el esfuerzo por perseverar en su ser, que en nosotros se manifiesta como deseo (cupiditas). De este surgen dos afectos básicos: la alegría (aumento de la potencia de obrar) y la tristeza (disminución de esa potencia), de cuya combinación nacen todos los demás: amor, odio, esperanza, miedo, envidia, remordimiento, seguridad, desesperación. Los afectos pueden ser pasiones, cuando somos determinados por causas externas (un cuerpo afecta a otro cuerpo), o acciones, cuando surgen de nuestra propia naturaleza comprendida (el cuerpo se afecta a sí mismo a través de la razón).

El filósofo neerlandés no dudó en decir que los seres humanos somos esclavos cuando estamos dominados por las pasiones, aquellas emociones eran para él imperfecciones del vidrio. La auténtica libertad radicaba en transformarlas en acciones mediante el conocimiento racional, alcanzando finalmente el amor intelectual a Dios/Naturaleza, que conduce a la verdadera felicidad. Recordemos, para ser más claros y entender mejor esta idea, que para Spinoza no existía sino una sustancia en todo el universo, que es Dios/naturaleza, de la cual están compuestas todas las cosas. Dios es, a su vez, la lija o piedra de pulir que permite encontrar una mejor forma. El filósofo de corriente racionalista pensaba que sólo la razón nos podía acercar a conectarnos inmanentemente con la naturaleza y comprender su funcionamiento, como una suerte de comunión con el todo. Por ello las acciones, aquellos afectos invadidos de pensamiento racional, eran los más adecuados para encontrar un sendero de verdadera placidez y satisfacción. Es decir que, en efecto, esta obsesión de Spinoza le hizo descartar las potencialidades propias de las pasiones, al considerarlas salvajes e indomables. Aunque no descartaba que una pasión que lograra ser regulada por la razón, tenía su belleza única.

Años después, otros pensadores como el francés Gilles Deleuze retomaron su teoría y la aplicaron al campo de la estética; ciertamente, encontraron allí un tesoro. ¿Cómo entender el arte sin la capacidad que tiene una obra, sea una representación visual, una novela, una obra de teatro o una canción de generar afectos en su espectador/lector/escucha? ¿de despertar alegría, tristeza, ira, melancolía, odio, miedo, deseo intenso a través de sus evocaciones y representaciones? Ahí allí un elemento clave que no puede obviarse. Bien decía el escritor Franz Kafka que la buena literatura tiene que ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro. Y, pienso, es una reflexión que bien debe extenderse a todo el arte en sus diferentes expresiones. La idea de una experiencia estética es que no permanezcamos incólumes, pequeños movimientos telúricos deben sacudirnos, deben afectarnos, y el afecto, a su vez, cuando se conecta con la acción, en el sentido spinoziano, nos transforma como sujetos. Al contrario de lo podría pensarse, el arte no es la grieta, es la lija, aquella que aplicaba el solitario Spinoza en su taller a su vidrio rebelde. La creación puede ayudar a moldear.

Y quizás eso es lo que nos falta hoy, en medio de la infinita insensibilidad que ha traído el exceso de información, imágenes y pantallas de cristal. Sólo quien es afectado tiene el potencial para construir un mejor mañana, sólo quien es afectado puede entender el dolor del otro, sus emociones, sus pasiones, sus miedos, sus abismos. Es el canal que permite tejer lo imposible. Incluso más que la palabra más racional que, en ocasiones, no logra su cometido de comunicar o generar empatía. El afecto es una chispa que puede demorarse en encender, pero que cuando arde, suele hacerlo con intensidad. ¿Cómo no sentirlo cuando una canción nos invade con sus notas? ¿Cuándo un poema nos evoca con sus versos un lamento? ¿Cuándo la pintura de un paisaje bucólico logra despertar en nosotros la tranquilidad inherente a la fuerza de la naturaleza? ¿o cuando un relato sentido de la guerra nos advierte sobre el dolor y el sufrimiento que conlleva el estallido de las bombas?

El afecto trae ese despertar emocional, esa conexión profunda con la belleza. Pero a su vez también puede ser incendio. Allí estaba el miedo de Spinoza, pues nuestras emociones no son en verdad fáciles de controlar. Y un afecto negativo puede ser nuestra perdición más profunda. Algunos no aguantan, artistas que se entregan a la ruina o a la muerte como último escape, que se entregaron a ese incendio que todo lo devora. ¿No es el caso del poeta Paul Celan lanzándose desde un puente al río Sena o de Van Gogh perdido entre las balas y los laberintos de paja de Arles? Es claramente un destino posible. Sin embargo, es precisamente en el arte y la literatura donde, pienso, se encuentra la mejor escuela para comprender nuestras emociones y quienes somos. Es allí donde la emoción se hace palabra, y cuando eso pasa se traduce al orden simbólico de las cosas, al lenguaje y por lo mismo podemos reflexionar sobre ella. No para intentar controlarla como poniendo un tapón a un volcán cuyo magma asciende entre gorgoteos, sino para entender quienes somos y como podemos, quizás transformar esa emoción en otra cosa. La creación, desde luego, siempre es una opción.

Sólo la religión y el futbol pueden tener quizás procesos similares de sublimación: afectos que construyen imaginarios de identidad y que incluso se conectan con la evolución histórica de las culturas y los pueblos. Sin embargo, la belleza, aquella fuerza que trae luz y color al interior de las ruinas, habita en todas las culturas. Y esa caricia que hacemos con la mirada a las cosas, de alguna manera permite resignificar nuestra propia existencia y abrir caminos de creación de nuevos sentidos. El afecto es entonces el disparador de la reflexión, y a pesar de lo que se suele pensar, de que generar ideas bajo el imperio del sentimiento es negativo, más bien es a la inversa, si se lleva al campo estético. Es la emoción la que más nos conecta como seres humanos, y es ella la que destapa en silencio el reino de la belleza. Los artistas y poetas lo que hacemos es abrir un pronto camino que permita difundirlo.

Es trágico ver, y yo lo he visto, aquellos artistas que han perdido la inspiración, su imaginación y, por tanto, su facultad de afectar. Son recipientes invadidos de nada que viven de los discursos de sus precursores. Que no logran encontrar en un beso, en el canto de la mirla o en el crecimiento de un clavel, el más mínimo misterio, la más ligera brisa. Son esclavos que han perdido de vista la magia inmanente del mundo, lo sagrado que habita en las cosas y que Spinoza supo llamar Dios. El afecto es, en efecto, la ambrosía que alimenta al artista. Una suerte de coctel único donde emociones, pasiones, sensaciones, miedos, sueños, abismos, conforman un suave e increíble sabor. La grieta en nuestro interior también tiene su encanto, porque demuestra que inevitablemente no podemos permanecer incólumes ante un universo inmenso, habitado por preguntas e incertidumbres.

Sospecho que, aunque la preocupación de Spinoza era más respecto a la ética, no le eran ajenas en realidad los vuelos propios de los afectos en el campo de la estética. Su mismo trabajo de pulir lentes implicaba, desde un oficio artesanal, mejorar la forma en que el hombre abría los ojos ante su realidad y su entorno. El afecto es una consecuencia ineludible de poder observar mejor y la creación su expresión más sublime. Y seguro existía cierta satisfacción en percibir como clientes salían de su taller, con sus nuevos lentes, con una gran sonrisa grabada en sus rostros. La vista es quizás, como nos muestra el desarrollo de la historia humana, el sentido al que se le ha dado más relevancia a la hora de intentar conocer la realidad y el mundo en que habitamos. Spinoza pensaba que era la razón y el conocimiento a priori, la que permitía extraer verdades de esas imágenes

No lo dudo, el sabio Baruch, expulsado de su comunidad judía, proscrito, caminado cabizbajo por las afueras de Amsterdam, sin rumbo, afectado por un otro que es juez de sus ideas, debió vislumbrar la belleza que se escondía en los campos de tulipanes. Tal vez vio a Dios allí, en los colores, el cielo, las flores, las mariposas y los molinos. Y allí nació su teoría más importante que ubica a la deidad en todo el universo material. Pero sin saberlo, aquella significativa idea que será el centro de su sistema filosófico se debía en gran parte a un afecto, y no solamente a un proceso racional. Solo el hecho de conmovernos ante la belleza nos permite entender lo sagrado que habita en cada una de las cosas. Y quizás allí está la clave de todo: lo sagrado nos revela quienes somos los artistas y poetas, pequeños moldeadores de lentes convexos que nos permiten observar (y afectarnos) ante tan sólo una pequeña parte de un cosmos inconmensurable. Al final, aquel esplendor intermitente de luces y oscuridades bien lo vale.

Comentar