![]()

Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.

Mauricio Montoya y Fernando Montoya

“Donde no hay credo no hay blasfemia”.

Salman Rushdie.

Cada 30 de septiembre, desde el año 2009, se celebra en el mundo el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Esta iniciativa fue coordinada por el estadounidense Ronald Lindsay, doctorado en jurisprudencia y filosofía, quien ha sido uno de los máximos defensores de doctrinas como el escepticismo y el secularismo. Lindsay es el actual presidente y director del Center for Inquiry y en varias entrevistas a medios de comunicación ha manifestado sus críticas a los dogmas religiosos y al fundamentalismo.

La idea de conmemorar la blasfemia, como una arista de la libertad de expresión, surgió tras las protestas que se llevaron a cabo contra el periódico danés Jyllands Posten, en el año 2005, por publicar 12 caricaturas satíricas del profeta Mahoma. La reacción de los fieles musulmanes incluyó protestas, ataques contra embajadas y el boicot a productos comerciales de Dinamarca. No olvidemos que, en el 2015, el diario satírico francés Charlie Hebdo fue también blanco de ataques radicales, cuando dos enmascarados ingresaron a las oficinas de prensa y dispararon indiscriminadamente contra los periodistas. Semanas antes, el medio había publicado unas viñetas que satirizaban la figura de Mahoma. El saldo fue de doce muertos y once heridos.

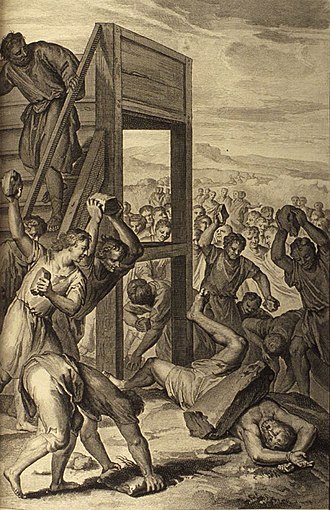

El asunto de la blasfemia tiene raíces bíblicas. En el libro del Levítico (24, 10- 16), Dios ordena a Moisés que todo aquel, natural o extranjero, que caiga en la blasfemia deberá ser lapidado (apedreado) por todos los miembros de la comunidad. Por su parte, Jesús, en el Evangelio de Mateo (12, 31-32), predica que los pecados y blasfemias podrán ser perdonados, menos aquellas blasfemias dirigidas contra el Espíritu Santo.

Algunas fuentes de la Roma clásica refieren que el castigo para los blasfemos era el de ser arrojados desde la roca Tarpeya, la misma desde la que eran lanzados al vacío aquellos que eran considerados traidores.

El código penal introducido por los ingleses en la India, en 1860, en sus artículos 295, 296 y 298, castigaba con penas de prisión o multas pecuniarias a los que atentaran contra centros u objetos religiosos y, también, a quienes injuriaran con palabras a los profesantes de otros credos.

En los países de tradición islámica, la blasfemia ha sido castigada con fatwas de condenación a muerte, como la proferida por el Ayatolá Jomeini contra Salman Rushdie, que casi se hace efectiva en 2022. Sin embargo, países musulmanes como Arabia Saudita, Afganistán e Irán han incluido en sus legislaciones la pena de muerte por blasfemia. Basta recordar un caso reciente (2023), en el que dos iraníes (Yousef Mehrad y Sadrollaah Fazeli) fueron ahorcados, después de pasar tres años en prisión, acusados de blasfemar contra el profeta, injuriar a la religión y quemar el libro sagrado.

Algunos países europeos (Dinamarca, Francia, Islandia, Malta, entre otros) han derogado o flexibilizado las leyes contra la blasfemia. Pero en otras naciones (Austria, Polonia, España…) la normatividad sigue vigente con sanciones de privación de la libertad o multas económicas. Uno de los casos más representativos en Europa se presentó en Italia, cuando en 1963 el cineasta Pier Paolo Pasolini fue capturado, acusado de blasfemia contra la religión del Estado y condenado a cuatro meses de prisión, por causa del cortometraje “La Ricotta”. Passolini pagaría una fianza y años después la condena sería desestimada.

En Estados Unidos, por ejemplo, castigar la blasfemia como un delito podría considerarse una clara violación a la primera enmienda. No obstante, algunos estados (Massachusetts, Michigan, Oklahoma, Carolina del Sur, Wyoming y Pensilvania) conservan en sus normas el delito de la blasfemia. Un legado colonial que, a pesar de su existencia, no se ha utilizado penalmente desde hace más de 50 años.

¿Pero de dónde procede este polémico concepto? La etimología nos lleva hasta el griego y vincula dos palabras: Blas (βλασ) que significa injuriar y Pheme (φήμη) que se asocia con hablar. De esta manera, la definición más cercana sería la de injuriar por medio de la palabra.

Para cerrar, creemos, desde esta columna de opinión, que la libertad de expresión debe ser protegida, pero, paradójicamente, también regulada por los que informan. Tal vez sea hora de llevar a las aulas la “Carta sobre la tolerancia” de Jhon Locke, un trabajo escrito en el siglo XVII, en tiempos de guerras de religión, y que hoy parece más que necesario releer.

Nota:

La imagen que acompaña esta columna es la de la obra “El blasfemo lapidado” de Gérard Hoet y Abraham de Blois. La ilustración representa el castigo que debían sufrir los blasfemos según el libro del Levítico.

Comentar