Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.

Mauricio Montoya y Fernando Montoya

Hay gritos que son necesarios…

En la reciente Fiesta del Libro y la Cultura de la ciudad de Medellín (2025), el periodista y literato Andrés Arias dio a conocer “Los gritos”, su más reciente trabajo literario. En el coloquio de presentación, el autor afirmó que esta obra puede leerse, ya sea como un compendio de cuentos o una novela coral, cuyo escenario histórico y ficcional se circunscribe a las memorias de la época de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953 – 1957).

Una de las cosas que más llamó la atención durante la exposición fue la anécdota sobre la elección del nombre para el libro, pues Arias comentó que esta se había debido, simple y llanamente, a la cantidad de veces que aparecía el sustantivo “gritos”, y sus derivaciones, en el manuscrito. (Este dato fue obtenido por medio del buscador de palabras de Word). Esta curiosidad es la razón que nos llevó a reflexionar, esta semana, sobre el origen y los usos de dicho concepto.

En su modalidad de verbo (gritar), la historia se remonta hasta el nombre de Quiritas, término con el que los romanos llamaron a los sabinos, un pueblo de la península itálica, ubicado en la colina Quirinal y que adoraba a una deidad guerrera conocida como Quirino. Cuenta la leyenda que fue a este pueblo al que los romanos engañaron, emborrachando a los hombres, para raptar a sus mujeres y tener descendencia con ellas. El desenlace de este acontecimiento, una batalla entre ambos pueblos, fue inmortalizado por Jacques-Louis David en la pintura “el rapto de las sabinas” (1799).

Superado el impase, los sabinos se integraron a la sociedad romana y como consecuencia de ello, el historiador Marco Terencio Varrón afirma que se popularizó la expresión “pedir ayuda a los quiritas”, acuñada luego en el verbo “quiritare” que significaba “gritar por socorro”. Con el tiempo, el vocablo pasó a varias lenguas, entre ellas el español, bajo la expresión “gritar”.

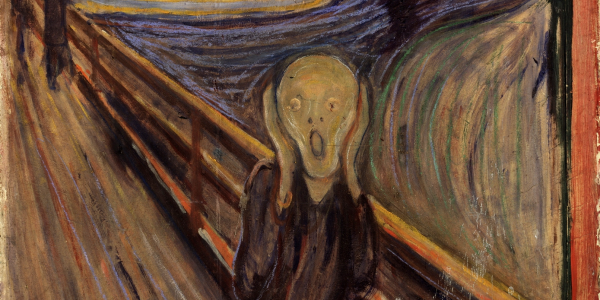

Desde ese punto de vista, es posible pensar que Edward Munch, artista noruego, pintó “el grito” (1893) como una expresión de angustia y desesperación del hombre moderno frente al incierto futuro; un hecho que fue corroborado en el siglo XX con dos guerras mundiales, la utilización de la bomba atómica y el grito de aquel hombre en un campo de concentración que se preguntaba dónde estaba Dios.

Sin embargo, el grito suele ser estigmatizado como sinónimo de irracionalidad en los espacios de conversación o debate. El que grita es tildado de poco inteligente y sin argumentos, una idea expresada por el filósofo español Miguel de Unamuno cuando sentencia que “los hombres gritan para no oírse”. Pero, a pesar de lo cierto de esto, es menester decir que hay gritos necesarios.

Los gritos se han hecho y se siguen haciendo visibles en la historia. Gritos por las independencias, como el del cura Hidalgo en México (1810); gritos “silenciosos”, estridentes o de impotencia, representados en esculturas como “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Guernica” de Picasso o en las fotos que nos llegan a diario desde Gaza; gritos de pasión recreados en el cine y en la realidad; gritos de dolor que han proferido los millones de torturados y violentados, de cualquier manera, en el mundo; gritos contra modelos de gobiernos autocráticos; gritos ignorados en cárceles o en lugares donde el eco ha sido expulsado; y gritos que se contienen para guardar apariencias.

Por último y retomando nuevamente la obra de Andrés Arias, junto con los trabajos de Alberto Donadío Galvis y César Augusto Ayala Diago, todos estos juiciosos y serios en la investigación documental de los tiempos del Generalísimo Rojas Pinilla, no queda sino gritar, a los cuatro vientos, que en este país sí hubo una dictadura militar corrupta que asesinó estudiantes, masacró y desapareció opositores, censuró la prensa, apeló al nepotismo, prohibió partidos políticos, bombardeó poblaciones y creó campos de concentración. Que se derrumbe entonces el mito de una “dictablanda” filantrópica de la que siempre se escucha decir que era buena porque trajo la televisión, fundó SENDAS para entregar juguetes y alimentos a los más desfavorecidos o permitió a las mujeres participar en la vida política. No obstante, todo es tan irónico en Colombia que el 20 de abril de 1970, centenares de personas (quizás las mismas que en 1953 aclamaron al general y en 1957 lo repudiaron) gritaban en favor de Rojas Pinilla, a quien el gobierno de turno le usurpaba la victoria en las urnas.

Comentar