“[…] Uno de los problemas que detecto, y que está a la base de mi conclusión es la relevancia que tiene, en términos de búsqueda de la verdad, asumir que hay una relación directa entre lo estético y lo moral, cuando realmente no hay una conexión necesaria y que, por el contrario, en muchos casos, solo distorsiona la verdad de un objeto de conocimiento. Asumir, por ejemplo, que lo sombrío o lo desagradable son sinónimos de algo malo es un problema categorial grande sobre el cual se ha levantado gran parte de nuestra identidad cultural.”

A inicios de este mes, saqué un espacio en mis actividades domésticas para terminar de ver algunas series que había dejado inconclusas. No soy un espectador habitual, y mucho menos de los que siguen tendencias o dedican jornadas enteras a las plataformas de streaming. Sin embargo, considero que he visto suficiente contenido como para opinar sobre la banalidad que impera en gran parte de la producción cultural actual. En una columna anterior ya me había referido a la decadencia de series icónicas que, en su afán de seguir siendo rentables, sacrificaron su calidad; Los Simpson fue el ejemplo que utilicé en aquel entonces.

La serie que ahora terminé de ver se llama Sangre de Zeus. Se trata de una animación que narra las aventuras de dos descendientes del dios Zeus. Esta serie me atrajo por dos motivos: mi gusto permanente por la animación y mi interés por la mitología griega. Sin embargo, sumado a lo anterior, con el paso de los años, he aprendido a ver estas producciones no solo como entretenimiento, sino también como punto de partida para reflexionar. En este caso, esta historia reavivó una inquietud que ya había tenido al leer mitos y compararlos con películas o series enfocadas en el panteón de deidades griegas como Caballeros de Z odiaco, en la saga de Hades (2002-2008); Hércules de Disney (1997) y Furia de Titanes (2010), a saber: la manera en que se tergiversa la mitología para ajustarla a estereotipos narrativos modernos.

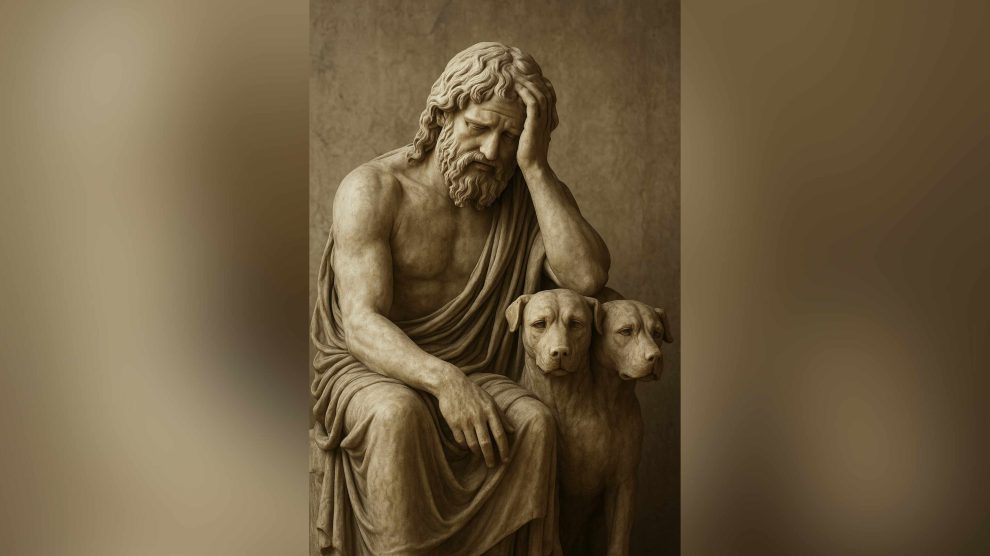

Uno de los problemas que detecto, y que está a la base de mi conclusión es la relevancia que tiene, en términos de búsqueda de la verdad, asumir que hay una relación directa entre lo estético y lo moral, cuando realmente no hay una conexión necesaria y que, por el contrario, en muchos casos, solo distorsiona la verdad de un objeto de conocimiento. Asumir, por ejemplo, que lo sombrío o lo desagradable son sinónimos de algo malo es un problema categorial grande sobre el cual se ha levantado gran parte de nuestra identidad cultural. Esto se ve claramente en la representación de la muerte en nuestro medio, influenciada, entre otras, cosas por el carácter “lumínico” que le da el cristianismo al bien, lo cual ha distorsionado aspectos naturales de lo existente, haciendo que no encajen con una suerte de “lógica de la luz” y belleza canónica, cuando, de fondo estos aspectos son la otra parte de la unidad que conforma la realidad. Casi, en sentido nietzscheano, podríamos decir que hay todavía un excesivo privilegio a la dimensión apolínea del mundo. Esto trae como consecuencia una negación psíquica del sentido de equilibrio cósmico que algunas culturas, aunque les produjera temor, entendían, tal y como sucedió con los antiguos griegos cuando configuraron su panteón de deidades.

Disney, en su Hércules, ofrece un ejemplo claro: convierte a Hades en un villano envidioso y destructor, ignorando que la tragedia del héroe proviene de las acciones de su propio padre: Zeus, sumado a la venganza irracional de su “madrastra” Hera. En Furia de Titanes ocurre algo similar: Hades es presentado como un dios resentido que busca vengarse de Zeus, hasta que, al final, recapacita y se convierte en su aliado. Por otro lado, en Caballeros del Zodiaco, nuevamente, tenemos a un dios Hades que vuelve a reencarnar manteniendo su ambición de extender sus dominios fuera de las profundidades de la tierra. Estas adaptaciones han popularizado una visión distorsionada que refuerza un dualismo simplista: bueno/malo, cielo/infierno, bonito/feo; donde, justamente, todo lo positivo o negativo, sin puntos intermedios, terminan materializándose en lugares, personas o costumbres, entonces no solo basta con que el personaje sea malvado, ojalá sea feo y que, todo lo que le rodea: su hábitat o sus costumbres, se sumen para aumentar una imagen de por sí ya distorsionada.

En la mitología griega original, Hades cumple una función necesaria para el equilibrio del cosmos. Según Homero (Ilíada, libro XIV), tras la Titanomaquia, los tres hermanos —Zeus, Poseidón y Hades— sortearon el universo: a Zeus le correspondió el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el inframundo, quedando la tierra como heredad común. Hades aceptó su destino sin envidia ni conspiraciones. Sus acciones a través de los relatos míticos dan cuenta que Hades entendió que su deber era custodiar el mundo de los muertos y garantizar que las almas no abandonaran su morada, él era consciente que, sin un guardián, el equilibrio se rompería.

Es importante también desligar el mito griego del sesgo cristiano. En la religión griega antigua no existe una figura equivalente al demonio judeocristiano. Hades no es un tentador ni un opositor al orden divino, como Satanás en la tradición bíblica. No busca destronar a Zeus; gobierna con justicia, sin infligir castigos arbitrarios. Los tormentos del Tártaro —que no es el infierno cristiano— los ejecutan otras deidades, como las Erinias. Además, el destino de las almas se decide mediante un juicio, no por capricho personal.

Incluso hay relatos en los que Hades muestra flexibilidad y compasión. Permite a Heracles (Hércules), llevar a Cerbero al mundo de los vivos como parte de sus trabajos, y accede a que Orfeo intente rescatar a Eurídice, imponiendo solo una condición. Aunque el desenlace no fue favorable para los esposos, el gesto revela un lado sensible del temido dios. En todos los casos, se muestra como un soberano severo, pero justo, guardián de la frontera entre la vida y la muerte.

Otro aspecto poco mencionado sobre Hades es que, al ser gobernante de lo que se encuentra bajo tierra, también administra los metales y riquezas extraídos de las entrañas de la Tierra. Esta función lo vincula indirectamente con los procesos agrícolas, pues el mundo subterráneo influye en los ciclos de fertilidad y escasez. La relación se refuerza si incluimos a su esposa, Perséfone, quien es la diosa de la agricultura, la primavera y la vegetación. De este modo, el mito del rapto puede interpretarse como una representación simbólica de la unidad entre la superficie terrestre y sus profundidades.

No obstante, este episodio del rapto presenta un aspecto reprobable: Hades desposó a Perséfone, su sobrina, en contra de su voluntad, ignorando los ruegos de Deméter, madre de la joven, para que permaneciera a su lado. Según el Himno homérico a Deméter (vv. 1–5 y 9–16), Hades pidió en secreto a su hermano Zeus —padre de Perséfone— permiso para casarse con ella, y obtuvo su consentimiento. Aunque este acto estaba avalado por la autoridad paterna, constituye un registro mitológico de secuestro. Más allá del juicio moral que este hecho narrativo despierte, la escena refleja la concepción griega de los convenios matrimoniales, establecidos entre varones de distintas familias y sin tomar en cuenta la voluntad femenina

En conclusión, aunque la serie Sangre de Zeus que motivó la redacción de la presente columna nos muestra una imagen de Hades más acorde a su papel en era del mito, es en realidad una excepción a la regla contemporánea, porque la mayoría de relatos construidos a partir de la mitología se limitan a reducir a Hades a un antagonista de relatos simplistas, sin advertir que son historias actualizadas y enmarcadas en una clave de entretenimiento; esto no solo desvirtúa la mitología griega, sino que empobrece nuestra comprensión de las categorías con las que las antiguas culturas explicaban el mundo.

En su contexto original, Hades encarna la soberanía justa e ineludible de la muerte, el vínculo con las riquezas ocultas y la garantía de los ciclos naturales. Su figura no representa una fuerza destructiva opuesta al bien, sino una dimensión necesaria del equilibrio cósmico, inseparable de la vida misma. El mito del rapto de Perséfone, aunque problemático por la violencia que refleja y por el papel secundario de la mujer en los acuerdos patriarcales, no anula una lectura que revela otros aspectos de la cosmovisión griega: al contrario, la complementa al recordarnos que la unidad de la superficie y las profundidades de la tierra, de la primavera y el invierno, de la vida y la muerte, era parte esencial de la cosmovisión griega. Reconocer esta complejidad es fundamental para liberarnos de interpretaciones modernas que reducen el mito a una lucha de héroes y villanos; además, nos permite reencontrarnos con la riqueza simbólica que está a la base de la Cultura Occidental.

Comentar