![]()

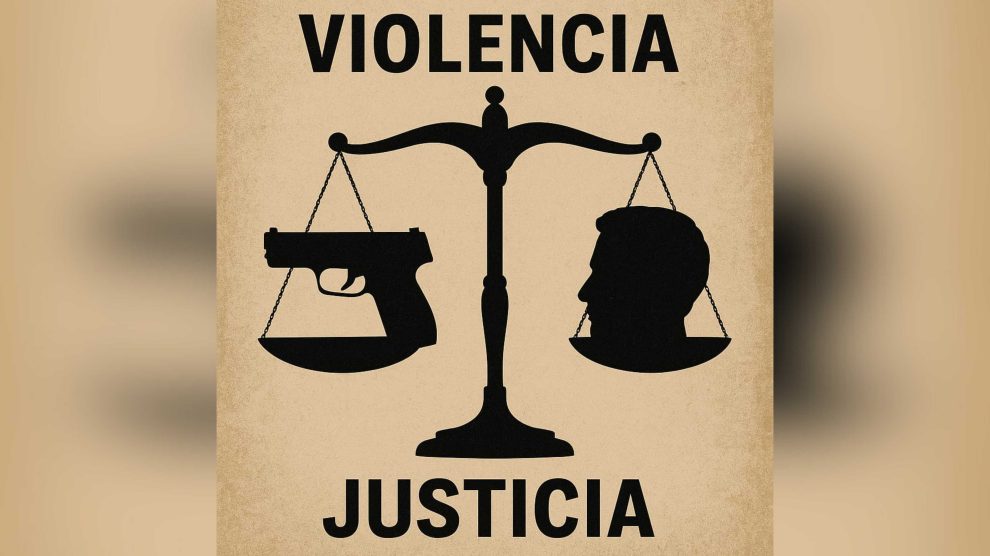

“La justicia social se logra con acuerdos de palabra, con dialogo y respeto por las libertades y las diferencias, no con plomo y más violencia.”

Si algo me ha enseñado la historia de América latina, que llevo leyéndola y tratando de comprenderla como unos ocho años, es que el plomo pesa más que la palabra cuando los discursos disfrazan la barbarie de orden. Y es que, desde los inicios de estas patrias, se llegó a la conclusión de que la violencia es una forma legítima de ejercer justicia y gobernabilidad.

Mucho se ha hablado en los libros y en las cátedras de historia sobre la figura heroica y admirable del Libertador Simón Bolívar, y, debo admitirlo, a mí personalmente me apasiona y me atrae su figura como estratega militar, incuestionable desde todo punto de vista. Pero poco se habla del gran fracaso de Bolívar, el gobierno.

Simón Bolívar no solo es una figura admirable. Es, sobre todo, una de las figuras más complejas y contradictorias de América Latina. Fue, como ya lo dije, un brillante estratega militar, también un ideólogo apasionado por la libertad, pero también, la última etapa de su vida nos muestra que fue un gobernante desencantado que, vivió sus últimos años rodeado de traiciones, divisiones, y una realidad política que no coincidía con sus ideales. Este rol de gobernante ha sido objeto de fuertes críticas a lo largo de la historia.

Bolívar y el fracaso del poder

En 1819, una vez llega a la Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá, Bolívar establece La Gran Colombia y su nuevo cargo es el de presidente de La Gran Colombia; sin embargo, allí se queda por menos de un año ejerciendo el cargo. Después de esto, en 1820, sale para Venezuela, hace su papel militar, recupera gran parte del territorio y reorganiza el país para unirlo a La gran Colombia, también se queda menos de un año y medio. Inmediatamente sale para Quito, tras sus victorias es declarado Libertador de Quito en 1822, pero nuevamente se queda menos de un año, pues llega al Perú y allí es la primera vez que se detiene un poco, es nombrado Dictador del Perú y gobierna con este cargo entre 1824 y 1826. A su vez, llega al Alto Perú, y funda Bolivia, es declarado Padre Fundador y aunque influyó profundamente, solo residió entre 1825 hasta 1826.

En 1827 Bolívar llega de nuevo a Santa Fe de Bogotá, destituye a Santander por los conflictos internos, la creciente inestabilidad política en La Gran Colombia y las divisiones entre centralistas y federalistas, levantamientos y fuertes críticas a su figura. Allí se puede leer a un Bolívar totalmente rodeado por los problemas que conlleva la gobernabilidad. En 1828 debido al caos institucional y la imposibilidad de gobernar con el congreso, Bolívar se autoproclama dictador mediante el Decreto Orgánico del 27 de agosto. Establece un gobierno fuerte, sin separación de poderes, con el fin de preservar la unidad.

Finalmente en septiembre de 1828 sufre un intento de asesinato, (la conspiración septembrina), lo que agudiza su desconfianza y radicaliza su gobierno y tras la disolución efectiva de La Gran Colombia con la separación de Venezuela y Ecuador renuncia al poder en mayo de 1830. Lo hace enfermo y profundamente decepcionado. Ya no tiene poder, ni fuerzas para emprender otra guerra, y camino al exilio ve cómo su sueño de la América Latina unida, se desmorona.

La historia del desencanto de Bolívar con el ejercicio del poder es quizás la más triste. El héroe, temido por todo el mundo del siglo XIX, es reducido a los rumores de su autoritarismo y su incapacidad para mantener unido su propio proyecto.

Otra de las facetas mejor retratadas de Simón Bolívar es la de orador. Sus discursos políticos y militares lograron crear y unir ejércitos de varios países en torno a su idea de libertad y gobierno centralista.

La comunicación entendida como el cuarto poder, es una de las herramientas más poderosas de los líderes políticos de la historia. Bolívar tenía una capacidad única e impresionante para mover masas y numerosos ejércitos en torno a su proyecto político y militar. Sin embargo, esta no le fue suficiente para ejercer el poder en la práctica.

El poder del discurso

Sin ignorar las dictaduras del siglo XX, el siglo XXI ha traído consigo sus propias cargas. No quise hacer esta introducción un poco larga para comparar a Bolívar con los gobernantes del siglo XXI, pues no hay siquiera punto de comparación, sin embargo, sí hay algo siempre en común: la comunicación.

El poder de la oratoria y el discurso es uno de los más potentes. Como ya hice referencia, un discurso poderoso puede llevar a la acción conjunta de quienes lo atienden. Los líderes políticos, lo son porque su palabra se convierte en convicción y así mismo tiene el poder de llamar a la acción. Jesús Martin Barbero define la comunicación como una Común-acción. Los discursos políticos son el motor de las figuras y líderes políticos. Su capacidad en la oratoria muchas veces define el éxito de sus campañas y gobiernos. Y con éxito me refiero a la imposición de sus ideas y voluntades.

El uso de los eufemismos es parte del éxito en los discursos políticos. Así como Bolívar usaba la palabra “Libertad” para convencer a sus hombres de pelear por sus propios intereses políticos y autoritarios, los políticos de hoy y de siempre, también usan términos que cumplen su fin de confundir y engañar a sus oyentes.

El peso de los eufemismos en el siglo XXI

No puedo evitar referirme, como lo he hecho en varias ocasiones por este mismo medio, a los nefastos gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y el reciente condenado Álvaro Uribe Vélez. Los tres tienen en común el uso estratégico de la comunicación para influir en la opinión pública y legitimar decisiones políticas, especialmente en temas de seguridad, orden público y protesta social.

Duque: del discurso al blindaje mediático

Duque, heredero del uribismo, intentó proyectar una imagen “joven y dialogante”, pero recurrió a estrategias de comunicación que negaban el conflicto, criminalizaban la protesta y usaban el lenguaje para justificar el uso excesivo de la fuerza pública.

Principales eufemismos y frases:

“Vandalismo sistemático”: Fue usado para deslegitimar las protestas del Paro Nacional (2021). Este término constituyó una metáfora que sugiere una amenaza organizada, eliminando la causa legítima de las manifestaciones.

“Asistencia militar”: Este eufemismo fue utilizado para la militarización de las ciudades durante el paro. Fue presentado como apoyo, pero con consecuencias represivas.

“Héroes de la patria” (fuerza pública): Este lenguaje emocional niega cualquier posibilidad de crítica a los abusos policiales.

“Colombia avanza” / “el diálogo es con hechos”: Estas frases publicitarias, además de vacías, esquivan los cuestionamientos reales que varios sectores de la sociedad le hicieron al gobierno nacional.

“Fake news”: Se usó para desacreditar denuncias ciudadanas documentadas en redes sociales sobre represión y abuso policial.

Función comunicativa:

El discurso de Duque fue altamente propagandístico, con fuerte presencia en redes sociales, centrado en frases de impacto y evitación del debate profundo, especialmente en temas de derechos humanos y represión.

Santos y la retórica tecnócrata

Por otro lado, Santos, quien transitó del uribismo a una narrativa de reconciliación, especialmente tras el inicio del proceso de paz con las FARC, utilizó un lenguaje también ambiguo y funcional para mantener alianzas económicas y militares.

Principales eufemismos y frases:

“Prosperidad democrática”: Continuó el modelo económico, pero reempaquetado con rostro más social. Eufemismo que suavizó las brechas persistentes.

“Justicia transicional”: Esta fue una técnica y fría para tratar temas de memoria, víctimas y reparación. Permitió avances, pero también fue usada para diluir responsabilidades estatales.

“No hay conflicto armado” (inicialmente): Negación del conflicto armado interno para evitar compromisos con el Derecho Internacional Humanitario (luego corrigió).

“Diálogo nacional”: Termino recurrente en momentos de tensión social, pero con escasa apertura real. Muchas veces fue sinónimo de “esperar a que pase el escándalo”.

Función comunicativa:

Santos usó un lenguaje más diplomático y menos confrontacional, pero muchas veces fue criticado por ser tecnocrático, evasivo y lleno de tecnicismos que distanciaban a la ciudadanía.

Uribe: el padre del eufemismo

El discurso de Uribe estuvo dominado por la doctrina de seguridad democrática, que instaló una narrativa de “enemigo interno” —principalmente la guerrilla, pero también sectores de la sociedad civil— y justificó el uso intensivo de la fuerza pública.

Principales eufemismos y frases:

“Seguridad democrática”: Eufemismo que oculta el carácter militarista de la política. La palabra “democrática” suaviza una estrategia represiva que incluyó ejecuciones extrajudiciales (los falsos positivos), interceptaciones ilegales y militarización del campo.

“Terroristas”: Término usado indistintamente para referirse a insurgentes, opositores y críticos. Despoja a los actores sociales de legitimidad política o moral.

“Refundar la patria”: Expresión que sugiere renovación pero implicó concentración del poder, reforma constitucional para la reelección, y debilitamiento de controles democráticos.

“Confianza inversionista”: Discursivamente positiva, pero encubre políticas de despojo territorial, extractivismo y flexibilización laboral.

Función comunicativa:

El discurso uribista construye un nosotros productivo y patriota frente a un ellos terrorista y antipatria, con una fuerte apelación emocional (miedo, honor, familia, trabajo).

¿Qué tienen en común?

Uso del miedo y la división: Todos los gobiernos han construido enemigos simbólicos: el terrorismo (Uribe), los opositores radicales (Santos y Duque), el vándalo o el “mal ciudadano”.

Desplazamiento semántico: Términos con fuerte carga emocional son vaciados o redefinidos para justificar decisiones impopulares o autoritarias.

Propaganda como gobierno: La comunicación no ha sido un puente con la ciudadanía, sino un escudo para blindarse ante la crítica.

Negación del conflicto y la protesta: La protesta social se presenta como irracional o infiltrada, nunca como una manifestación legítima del descontento.

Estos discursos poderosos por años moldearon la percepción ciudadana sobre la justicia, la seguridad y la violencia. La opinión pública cumplió el papel de ampliar estos discursos, polarizando así a gran parte de la sociedad.

Los pueblos son el reflejo de sus gobernantes. La violencia política en Colombia es el claro ejemplo de esto. Los líderes políticos, con su poder y gran amplitud, llevan a sus masas de seguidores, muchas veces fanáticos, a replicar discursos de odio, disfrazados de democracia, utilizando eufemismos para disfrazar el odio y la violencia.

Las nuevas amenazas comunicacionales como la manipulación mediática, las redes sociales y la polarización discursiva, que aún no tienen un claro control, nos han condenado a repetir patrones de violencia dentro de las sociedades latinoamericanas.

Esto también incluye la creación de frases eufemísticas que ayuda a minimizar la gravedad de la violencia política. Frases como “Seguridad democrática”, “mano dura”, “enemigo interno”, etc, no son más que estrategias para cambiarle el nombre a la barbarie y la violencia tan persistente en nuestras sociedades.

Hemos llegado al extremo incluso, de justificar la legalización del porte de armas alegando el derecho a la defensa, como si no fuera función del Estado Social de Derecho proteger la vida y la integridad de cada uno de sus ciudadanos.

El papel de la comunicación

Por supuesto la comunicación emocional tiene gran responsabilidad en este fenómeno. Los noticieros amarillistas de los canales de comunicación tradicionales, manejan agendas violentas y llegan al descaro de justificar la violencia y la justicia por mano propia, poniendo sobre la mesa la discusión del porte legal de armas en países tan violentos como los de Latinoamérica.

Con este y el tema inicial no pretendo acá comparar al Libertador Simón Bolívar, a quien admiro por su lucha, resistencia e historia heroica, con los actuales gobernantes de nuestra nación. Pero sí hay que advertir sobre el riesgo real del populismo punitivista o de quienes quieren arreglar los problemas de las sociedades modernas a punta de plomo o balín. Además de ser discursos populistas y facilistas, aumentan la violencia política en sociedad con democracias débiles que ya por sí solas son de trayectoria violenta.

El lenguaje y la comunicación como principal factor de legitimación de la violencia por parte de los poderosos, es la principal clave de transformación de las sociedades. Es decir, si el lenguaje ha sido usado para inculcar esta violencia, es este mismo, desde el discurso político, el principal factor de cambio y transformación social para transitar hacia sociedades más democráticas y en paz.

Y por supuesto, el papel del periodismo, la comunicación social y los medios de comunicación, tienen gran responsabilidad en esta labor, por su gran capacidad de transmisión y difusión de la información, junto con las redes sociales y los actuales canales de comunicación.

La justicia social se logra con acuerdos de palabra, con dialogo y respeto por las libertades y las diferencias, no con plomo y más violencia. La comunicación aplicada con principios éticos y morales, ajustaos a las realidades políticas de las sociedades modernas, puede ser el camino hacia la construcción de sociedades democráticas y en paz, sin el fantasma del autoritarismo populista disfrazado de democracia y firmeza.

Desde luego reitero mi compromiso de aportar a la construcción de una democracia real y en paz desde la comunicación comprendida como un poder fuerte y potente, pero con bases éticas y morales sólidas.

Fuentes:

- Simón Bolívar: discursos y visión política

Manifiesto de Carúpano (1814): Bolívar critica la falta de preparación del pueblo para gobernarse y advierte contra la “ingobernabilidad” que confunde libertad con caos. WikipediaWikipedia+1

Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815): Considerada su reflexión política más profunda, Bolívar explica las causas de la independencia y señala que la libertad requiere responsabilidad y estructura institucional. dipublico.org+1

Unidad historiográfica: análisis que destaca su decepción al morir, tras ver cómo se fracturó su proyecto de la Gran Colombia, y cómo su liderazgo militar dejó de lado la “cuestión social”. El País

- Álvaro Uribe Vélez (2002–2010): discurso y eufemismos

Política de Seguridad Democrática: Presentada como proyecto de protección ciudadana, en realidad legitimó medidas militares, contrainsurgencia y ampliación de fuerzas armadas. El País+4Wikipedia+4retoricas.com+4

Discurso en el Congreso (20 de julio de 2009): Values terms like “equilibrio democrático” and “monopolio estatal” to justify militarization under democratic rhetoric. eltiempo.com+1

Mensaje a la ONU: Uribe vincula seguridad institucional con práctica democrática, afirmando que elecciones seguras prueban legitimidad del régimen. elcolombiano.com+6eltiempo.com+6eltiempo.com+6

Tono ofensiva o identitario: Frases como “soldado de la lucha” o “si alguien comete delito, a la cárcel”, minimizan denuncias sobre falsos positivos y presionan al receptor a defender lo institucional sobre lo crítico. eltiempo.com

- Juan Manuel Santos (2010–2018): prosperidad retórica

Discurso de toma de posesión (2010): Promociona la “Prosperidad Democrática” como modelo socioeconómico que combina desarrollo económico con justicia social. Se enfatiza la reducción de la pobreza como paso estratégico para consolidar la democracia. elcolombiano.comeltiempo.comsemana.com

- Comunicación como acción colectiva: Jesús Martín‑Barbero

En De los medios a las mediaciones (1987), Martín-Barbero propone que la comunicación no es transmisora sino transformadora: define la comunicación como acción colectiva respaldada por mediaciones sociales, técnicas, institucionales y rituales, que permiten que los receptores reelaboren los mensajes y actúen desde su experiencia contextual. Wikipedia+1

- El rol de medios en difusión de discursos de odio

El artículo No seamos cómplices inocentes contextualiza la Operación Orión como un acto de terrorismo estatal presentado como victoria democrática, denunciando cómo medios legitiman eufemismos que ocultan violaciones de derechos humanos. El País

Comentar