“En vida, al morir y ahora a sus 203 años de su nacimiento, el doctor Manuel Uribe Ángel se le ha considerado un gran hombre y por lo tanto merecedor de amplios reconocimientos. (…). Nosotros hemos preferido calificarlo como un intelectual y polímata no sólo por su variedad de conocimientos e inquietas exploraciones por sus vastos territorios, sino también por ejercer un rol activo en las pequeñas transformaciones de su sociedad, por construir y generar ideas para su bienestar y progreso, por su rico discurso poético e intertextual y por la forma como su figura se convirtió en un símbolo representativo del “saber antioqueño”.

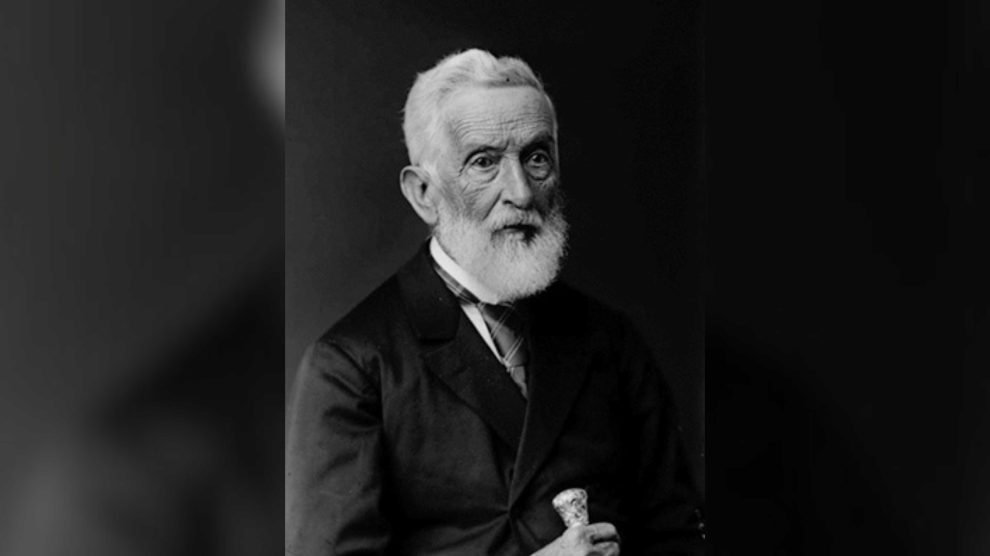

Manuel Uribe Ángel (1822-1904) es quizás el intelectual más importante de la historia de Antioquia en el siglo XIX por su labor como médico, geógrafo, historiador, viajero y literato; un individuo provisto de una concepción amplia en diferentes campos del conocimiento como la medicina, la geografía, la literatura, la historia, asumidos en unas determinadas circunstancias relativas a la época y sociedad en que vivió. Era un amplio lector y hombre de ciencias, inmerso entre esa dicotomía entre la irrupción de la modernidad y los viejos imaginarios heredados de la colonia vinculados a la religión y la tradición. Es, sin duda, un referente significativo e ineludible en casi cualquier investigación sobre historia local y regional, geografía o medicina en Antioquia. Y, consideramos, su pensamiento lo ubica al interior del grupo de los grandes intelectuales latinoamericanos del siglo XIX que pensaron su territorio, su cultura y sus gentes. Nos dejó como legado una obra vasta de múltiples expresiones que bien merece ser leída y analizada en un contexto no sólo regional sino más global, y que todavía hoy en el presente tiene mucho que decir.

Cuando en la historia cultural se utiliza los conceptos imaginario y representación, se considera los hombres conciben su mundo de una percepción no inventada por ellos sino en donde existieron. La obra de Uribe Ángel es claramente un teatro, tanto desde la historia como la literatura, donde un hombre con una hábil pluma, nos habla de su época, de sus gentes, de sus imaginarios y el mismo no puede evitar ser parte desde su lugar de enunciación de la temporalidad narrada. Allí aparece el progreso, la modernidad, la paz, las enfermedades, la visión de la naturaleza, la ciencia, la maldad, la caridad cristiana y los valores más fundamentales que se consideraban características fundamentales de un hombre virtuoso a finales del siglo XIX en Antioquia. Y se agradece esa posibilidad de tener una fuente tan amplia en un territorio que algunas veces, y sobre todo en lo que se refiere a historia local, puede encontrarse desierto.

En vida, al morir y ahora a sus 203 años de su nacimiento, el doctor Manuel Uribe Ángel se le ha considerado un gran hombre y por lo tanto merecedor de amplios reconocimientos. Su diversa gama de saberes en una sociedad con pocas subjetividades con esa posibilidad de acceso y desarrollo del conocimiento sin duda implicó que su personalidad resaltará y fuera valorada altamente por sus coetáneos quienes no dudaron en calificarlo de “sabio”. Nosotros hemos preferido calificarlo como un intelectual y polímata no sólo por su variedad de conocimientos e inquietas exploraciones por sus vastos territorios, sino también por ejercer un rol activo en las pequeñas transformaciones de su sociedad, por construir y generar ideas para su bienestar y progreso, por su rico discurso poético e intertextual y por la forma como su figura se convirtió en un símbolo representativo del “saber antioqueño”.

Cuando abordamos su obra nos encontramos ante una producción escrita notable y prolifera en la que figuró implícita y constante una actitud ante la vida. No exenta de ser propia de alguien que percibió el mundo bajo un criterio optimista. Por eso sus ojos y mente apreciaron las virtudes y opacaron los defectos hasta el punto de no ser casi consignados. Se pudo ver que, al considerar la Medellín de finales del siglo XIX, poseyó esta condición. Igual respecto a los avances tecnológicos modernos, que no estuvieron ajenos a ser apreciados en este sentido, determinados paisajes en sus viajes y hasta la caracterización de personas sobre las cuales trazó sus desempeños notables.

En la ciudad, específicamente, le era más difícil por el enorme aprecio que le tenía a Medellín y a sus gentes. No dudo en alabar la belleza de las construcciones, de las tradiciones, de la mujer, de la tecnología, de las calles, de la creencia católica y el progreso. Era un pequeño paraíso en medio del valle. A pesar de ello, no dudo en criticar y sugerir respecto a las condiciones de higiene y salud pública, de flujo de aguas, de prevención de enfermedades, un campo por el que tenía una especial preocupación y donde sentía que podía hacer un enorme aporte. Además de señalar con tristeza la ausencia y necesidad del fortalecimiento de algunas instituciones culturales y educativas afectadas por las guerras decimonónicas. El Medellín que percibimos en Uribe Ángel es un caleidoscopio de colores, a través de la multiplicidad de sus gentes y oficios, de sus viviendas, de sus construcciones representativas y sus paisajes; una ciudad que, para finales del siglo XIX, tenía un amplio porvenir y cuyo crecimiento era imparable.

Como médico supo diagnosticar la ciudad. Pero también supo diagnosticar cuerpos, porque su oficio y su trabajo, a través de los años, fue principalmente el de la medicina. En este campo fue un pionero y fundador de múltiples instituciones de investigación y desarrollo, conjuntamente con otros médicos como Andrés Posada Arango o Francisco Antonio Uribe, además de propiciar una ética y unos valores, acordes con su fe cristiana, al interior de la práctica médica. Se preocupó en especial por las enfermedades de la zona tórrida que atacaban a los mineros, arrieros y comerciantes que vivían en el Nordeste, el Magdalena medio y las riberas del Cauca. Su amplia producción escrita muestra una preocupación central por estos padecimientos y la búsqueda de posibles curas y tratamientos. Su consultorio, como muestra el impacto de su fallecimiento, muestra que era consultado por todos los sectores sociales que lo buscaban por su carisma y acertados métodos de acuerdo al saber de la época. El doctor Manuelito era una figura muy apreciada en aquella Medellín que poco a poco se convertía en una gran urbe.

Huyó de la actividad política, un campo en el que no se sentía cómodo y que lo distraía de otras pasiones por las que tenía un especial cariño. Pero, aun así, dada la coyuntura propia de las guerras decimonónicas le tocó ejercer como gobernador y mediar en un momento difícil para evitar el impacto terrible de la posible venganza del vencedor caucano sobre el territorio antioqueño. Sus convicciones más profundas, que compartía con cierta parte de la elite intelectual liberal, estaban conectadas con la paz como una necesidad fundamental para el progreso y evolución de los pueblos, la necesidad de fortalecer el progreso técnico y científico, y, sobre todo, impulsar la educación y la cultura como derechos fundamentales y necesarios para el desarrollo económico y el bienestar social. Esto último, un debate que aún sigue presente en nuestros días y que sigue teniendo un valor en una sociedad donde la historia cada vez tiene un papel más menor en los currículos académicos y que se cierran instituciones culturales.

Como historiador tuvo quizás la primera gran producción escrita sobre historia local y regional en un tiempo donde se empezaba a construir un imaginario de región y una identidad conjunta. Su trabajo La Geografía y Compendio Histórico del Estado de Antioquia, aunque con imperfecciones, es bastante notable teniendo en cuenta las dificultades que afrontó para poder llevarlo a cabo. Admiro las gestas de los conquistadores como viejas aventuras épicas, al estilo de las epopeyas escritas en la antigüedad greco-romana, aunque no dudó en denunciar los que consideraba “actos de barbarie” y la violencia propia del encuentro entre indígenas y peninsulares. Intentó definir, en una empresa compleja, la fecha de fundación y origen de todos los pueblos antioqueños que existían para 1885, y para ello consultó archivos y fuentes locales. Aunque no acertó siempre nos dio un aproximado y ayudó a responder esa pregunta fundamental por los orígenes que atormenta, en cierta medida, a todas las culturas humanas. No obstante, quizás el aporte más fundamental para la historia es que la extensa obra de Uribe Ángel abrió las puertas para despertar el interés por los estudios históricos, especialmente a nivel regional y local, en las nuevas generaciones, que no dudaron en tomar su libro como base y ampliarlo a través de diversas inquietudes y búsquedas. Escritores e historiadores posteriores como Francisco Duque Betancur, Gabriel Arango Mejía, Jorge Orlando Melo, James Parsons, Roger Brew, María Teresa Uribe, entre otros, tuvieron el libro como una de sus fuentes consultadas.

Le gustó viajar y, como un aventurero, disfruto de los desafíos propios de las rutas escarpadas, los ríos caudalosos y los senderos angostos. Pero que tenían una recompensa única: la posibilidad de disfrutar de un paisaje, de un lienzo natural, de una imagen que quedaría grabada en su memoria. El médico vio la naturaleza como una creación divina para recorrerla, conocerla, usarla en beneficio humano, la de viajar por ella y relatar los recorridos. Era allí donde se encontraba la auténtica belleza. Describió las gentes de pueblos antioqueños ignotos que incluso eran desconocidas en su propia ciudad, le dedicó un espacio especial a sus enfermedades y malestares. También valoró el progreso y la tecnología de los países con un mayor desarrollo económico como los Estados Unidos y le gustaba ser testigo de estos avances y herramientas como un inquieto niño que descubre un nuevo juguete. No dudó en ponerse las botas para cruzar pantanos, caminos fangosos y ríos, y para llegar a donde su mente curiosa y sus pies le permitían. Nos dejó una atractiva crónica sobre el lejano e inhóspito Nordeste y sus gentes.

Conectado a su faceta de viajero, era inevitable que en un hombre de ciencia apareciera el geógrafo e intentó, con sus conocimientos sobre esta disciplina, hacer una geografía de Antioquia. Allí apareció el relieve, la hidrografía, la geología, el clima, la economía y los conceptos fundamentales que le permitían hacer una lectura del territorio. Encontró en el Estado, y luego departamento, una geografía difícil para las comunicaciones, pero también de una amplia riqueza natural. No dudó en describirla con detalle. Su objetivo era enamorar a la juventud de su territorio y pensar futuras acciones que sirvieran para traer el progreso, el desarrollo y la modernidad a todas las regiones, además de mejorar las vías, el comercio y la agricultura. Antioquia se reveló ante él como un enigma, otro cuerpo más que debía ser diagnosticado. Y aunque su libro no fue el primero sobre la geografía propiamente del Estado, pues ya Codazzi se le había adelantado, si fue el primero que lo intentó hacer con un discurso ameno y menos técnico, pues tenía claro que su potencial lector era el joven y no el erudito.

Le apasionó coleccionar piezas prehispánicas, convirtiéndose en un anticuario destacado, que disfrutaba estudiar con minucia y enseñarlas en sus reuniones con colegas. Las vasijas, collares, figuras, iconos, pequeñas herramientas, rostros, cuchillas, eran testigos de otros tiempos, de otras culturas, de relatos perdidos. Su ejercicio estaba acorde con el interés y fascinación que despertaban las culturas antiguas a finales del siglo XIX en el mundo europeo y que fue romantizado en novelas como las de Julio Verne. Al contrario de otros coleccionistas que, desconfiados, guardaban sus colecciones en salones privados, Uribe Ángel no dudó en compartir su pasión con los demás y fue un actor fundamental en la fundación del primer museo que tuvo la ciudad: el museo de Zea. Lo que lo convirtió en un referente significativo de las luchas por transformar la sociedad a partir de la educación y la cultura. Allí puso su empeño, a pesar de vivir en una época turbulenta, donde las constantes guerras y conflictos no permitían un desarrollo profundo. Los museos y bibliotecas de la ciudad tienen una gran deuda con la semilla que sembró el médico.

Como escritor de literatura intentó articular la narrativa con la historia y construir relatos vividos y amenos, no muy cargados de artificios y claros para el lector. Recuperó pequeñas anécdotas de personajes como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José María Córdova, Pablo Vegal, Francisco Antonio Zea, José Manuel Restrepo, Simón Rodríguez, Mariano Ospina Rodríguez, Florentino González, entre otros. Le fascinaron los personajes locos o por fuera de lo común pues encontraba allí una posibilidad amplia no sólo de cuentos atractivos, sino también un encuentro con el estudio de la psicología a través de la literatura. Describió paisajes y escenarios con rigor, y los que le gustaban no dudó en dejarse llevar de la vena metafórica ante la impresión de lo sublime de la naturaleza. Su única novela La Serrana es un homenaje a los hombres que logran superar la adversidad de las fuerzas naturales y sobrevivir las más altas catástrofes. En cierto modo una alegoría del antioqueño que logró adaptar el difícil territorio en que le tocó vivir y explotar su riqueza. También una alegoría de lo absurdo que es el conflicto armado, ante la pelea entre los dos náufragos que no pueden evitar chocar entre sí en una cotidianidad difícil.

Podemos concluir entonces que detrás de esta prolijidad de saberes, hay una curiosidad, un espíritu inquieto. Fue ella la que despertó las noches de desvelo del Dr. Uribe Ángel, sentado en su estudio, fumando tabaco, intentado desentrañar un enigma en una lectura compleja o escribiendo cartas sentidas a su sobrino. Ensimismado leyendo las crónicas del Inca Garcilazo o escribiendo un cuento sobre algún loco de algún pueblo perdido del nordeste. Su curiosidad lo transformó en polímata y le permitió convertirse en un referente de sabiduría en una ciudad y un pueblo que, en su amplio desarrollo económico y social a finales del siglo XIX, necesitaba de personajes como él. Y fue precisamente uno de los primeros en preocuparse por delinear un esbozo de la identidad de su terruño. Su vida nos permite entender el pensamiento y pincelar una imagen de una época, adentrarnos en la Medellín, y provincia de Antioquia, de finales del siglo XIX, en sus personajes, sectores sociales y paisajes rurales y urbanos. Su legado es el de un hombre que entregó todo en igual medida, tanto por la ciencia y el anhelado conocimiento, como por ayudar al prójimo, ese otro, que sufría y padecía, inserto en aquel imaginario propio de la caridad cristiana. Es nuestro convencimiento que vale la pena releer a Manuel Uribe Ángel porque nos permite entender quiénes somos, el sendero que hemos recorrido conjuntamente y encontrar la belleza propia que se esconde tras la canción que el viento escondió en las montañas antioqueñas.

Comentar