![]()

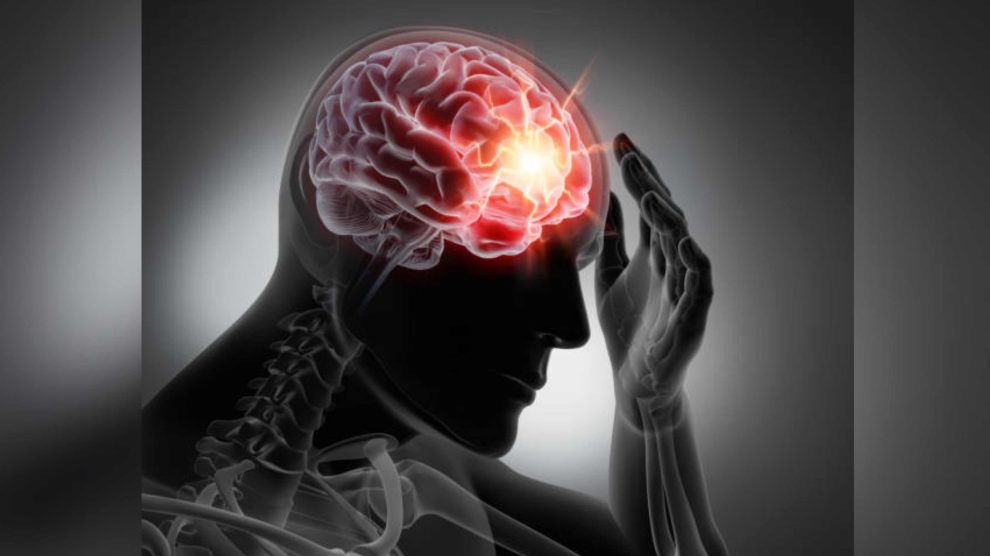

En Colombia, como en muchas otras partes del mundo, el trauma craneoencefálico (TCE) representa una crisis silenciosa pero devastadora. Más allá de ser un problema médico, los traumas craneales son un fenómeno social que refleja el estado de nuestras vías, la cultura vial, la gestión pública y la priorización de la salud preventiva en la agenda del gobierno nacional.

Mientras que en países como Estados Unidos se reportan más de 100,000 muertes anuales por este tipo de lesiones, en Colombia las cifras son igualmente alarmantes. Las estadísticas oficiales suelen ser fragmentadas o desactualizadas, lo que dificulta dimensionar adecuadamente el problema. Sin embargo, en hospitales de todo el país, desde centros urbanos hasta zonas rurales, los médicos ven diariamente las consecuencias de un sistema que falla en prevenir lo prevenible.

El trauma craneal no solo termina vidas, también las transforma radicalmente. Más del 55% de quienes sufren una lesión en la cabeza presentan daños cerebrales severos. Las secuelas incluyen parálisis, trastornos del habla, pérdida de memoria, problemas cognitivos, alteraciones emocionales, y la necesidad de cuidados prolongados o permanentes. Esto impone una carga descomunal no solo al paciente, sino también a su familia, su comunidad y al sistema de salud, esta ultimo ya de por si deteriorado y en una crisis incuestionable. El coste económico es inmenso y el costo humano irreparable.

Lo más preocupante es que muchos de estos casos podrían evitarse. A pesar de los avances tecnológicos y médicos, la tasa de mortalidad y discapacidad por traumas cerebrales se mantiene alta porque fallamos en lo esencial: la prevención. De todas las estrategias, prevenir es la menos costosa pero pareciera que es la que menos interesa.

En Colombia se han implementado diversas normas de tránsito que, en teoría, buscan reducir los accidentes y proteger la vida. El uso obligatorio de cinturones de seguridad, cascos en motociclistas, límites de velocidad, controles de alcoholemia, y campañas esporádicas de concientización son parte del marco normativo. No obstante, la realidad en las calles cuenta otra historia: motociclistas sin casco, conductores ebrios, peatones vulnerables y autoridades que hacen cumplir las normas de forma intermitente o ineficaz.

Además, el estado de las vías es un factor determinante. Calles sin señalización, huecos, curvas peligrosas, iluminación deficiente y falta de pasos peatonales convierten cada trayecto en una ruleta rusa. En este contexto, no basta con apelar a la responsabilidad individual; el entorno también debe proteger la vida.

La verdadera transformación empieza con un enfoque sistémico. Es urgente diseñar políticas públicas que integren educación vial desde la infancia, inversiones sostenidas en infraestructura segura, y una voluntad política real para hacer cumplir las leyes de tránsito. No se trata solo de castigar infracciones, sino de construir una cultura de respeto por la vida. En 2014, en Arauca, Colombia, junto al Hospital San Vicente y con el respaldo del gerente de la época, desarrollamos un programa de prevención de traumas craneales que resultó exitoso. Esta experiencia demostró que, con compromiso institucional y trabajo articulado, es posible implementar estrategias efectivas incluso en contextos desafiantes. En países como Estados Unidos existen programas similares, como Think First (https://www.thinkfirst.org/), que podrían servir como modelos adaptables. Sin embargo, la tarea no puede seguir postergándose: la prevención del trauma craneal es una deuda pendiente que debemos atender con urgencia.

Además, urge reforzar las estrategias de prevención comunitaria. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el acceso a cascos de calidad o información básica sobre prevención de accidentes es limitado o inexistente. Campañas masivas y sostenidas, lideradas por gobiernos locales y organizaciones civiles, pueden marcar la diferencia.

No podemos seguir normalizando el trauma craneal como una consecuencia inevitable de los accidentes. Es una deuda pendiente de nuestras políticas públicas, de nuestro sistema de salud y de nuestra sociedad en su conjunto. Cada vida que se pierde o se ve afectada por estas lesiones representa una oportunidad fallida de prevención.

Proteger el cerebro —ese órgano que guarda nuestra identidad, emociones, pensamientos y sueños— debería ser una prioridad nacional. No podemos esperar que la próxima víctima sea alguien cercano para actuar.

Es hora de invertir en lo que realmente salva vidas: prevención, educación, infraestructura segura y un compromiso colectivo por transformar nuestra relación con la movilidad. Salvaguardar la vida debe dejar de ser una consigna para convertirse en una realidad cotidiana.

Comentar