“La política que viene no podrá fundarse en el miedo. Tendrá que partir de las fisuras, de las prácticas concretas que inventan comunidad donde el Estado falla o se repliega.”

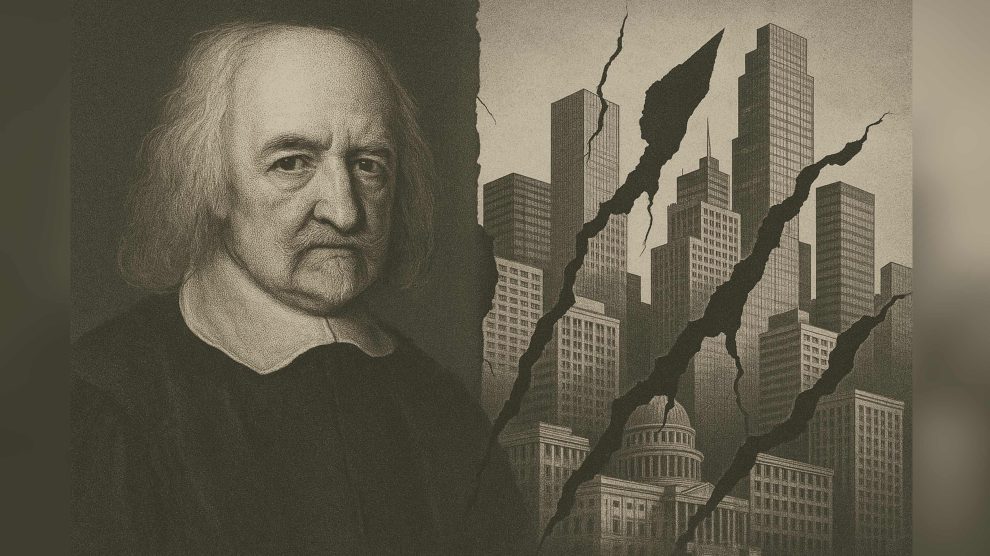

Desde su formulación en 1651, la figura del Leviatán de Hobbes ha servido como una metáfora potente del Estado moderno: un soberano absoluto que nace del miedo, organiza la vida común y monopoliza la violencia legítima, proponiendo como pacto fundacional la seguridad a cambio de obediencia. Su lógica, basada en la centralización del poder como remedio ante la anarquía y la guerra de todos contra todos, resultó funcional durante siglos como sustento teórico de las estructuras estatales modernas; sin embargo, en el presente, esa figura ya no puede sostenerse sin fracturas visibles que afectan su legitimidad y su capacidad real de operar.

No se trata de afirmar que el Leviatán haya desaparecido por completo, sino más bien de reconocer que ha sufrido una transformación estructural —no meramente superficial— en su forma de ejercer la soberanía. El Estado no ha dejado de ser un actor central en la organización de la vida social, pero su autoridad se encuentra cada vez más erosionada, disputada o incluso externalizada, mientras múltiples actores —estatales, paraestatales, criminales, corporativos, comunitarios— ejercen de facto funciones soberanas en distintos territorios, frecuentemente articulados con las dinámicas del neoliberalismo global y sus dispositivos de gestión descentralizada.

Esta pluralización de la soberanía no debe ser entendida automáticamente como caos o colapso institucional, sino como un fenómeno complejo que implica la coexistencia conflictiva de regímenes de autoridad y formas de orden que escapan a la narrativa clásica del Estado-nación. En muchos contextos latinoamericanos, por ejemplo, son los grupos armados, las empresas de seguridad privada, las organizaciones comunitarias o incluso las economías criminales quienes administran la vida cotidiana —y, con ella, la posibilidad de muerte— a veces en alianza, otras en confrontación con las instituciones estatales, que lejos de estar ausentes, operan de forma ambigua, fragmentada o selectiva.

Frente a esta mutación del Leviatán, se vuelve imperativo repensar no sólo las estructuras políticas formales, sino también la subjetividad política que estas estructuras producen y permiten. No se trata, en este punto, de romantizar de manera ingenua toda forma de acción no estatal, sino de reconocer que ciertas prácticas sociales —como los cabildos indígenas, las guardias comunitarias, las redes feministas, las organizaciones barriales o los colectivos artísticos— articulan formas de potentia, entendida en sentido spinozista como la capacidad de actuar en común y de generar instituciones desde lo viviente, desde abajo, desde lo cotidiano. Estas prácticas no constituyen simplemente una resistencia reactiva frente a la desprotección estructural, sino más bien una construcción activa de mundos posibles en el margen o en el intersticio de lo estatal.

No se propone, en consecuencia, reemplazar al Leviatán por una suma desordenada de micro-utopías ni afirmar de forma simplista que el Estado es prescindible, como si bastara con su evaporación para que emergiera automáticamente la justicia; más bien, lo que urge es pensar cómo esas potencias instituyentes pueden articularse con nuevas formas de legitimidad democrática, capaces de sostener el cuidado, la justicia y la vida común sin reducirlas a una lógica vertical de obediencia o represión, sino abriendo paso a procesos de deliberación, reciprocidad y organización autónoma.

La política que viene, si es que ha de ser posible en condiciones de pluralismo radical y fragmentación del poder, no podrá fundarse en el miedo ni podrá seguir simulando una homogeneidad soberana que ya no existe más que como ilusión nostálgica o como dispositivo de control. Tendrá, en cambio, que partir de las fisuras abiertas en el cuerpo del Leviatán, de las prácticas concretas que, en territorios de exclusión o abandono, inventan comunidad allí donde el Estado falla, se retrae o se convierte en amenaza; y desde ahí, repensar no solo quién ejerce el poder, sino cómo se lo ejerce, para qué fines se dirige y desde qué territorios o afectos puede legitimarse una política verdaderamente orientada al sostenimiento de la vida.

Comentar